الكاتب: أتيم سايمون

يعود تاريخ نشأة المدينة في جنوب السودان إلى عهد الحكم المصري المعروف باسم التركية السابقة في عهد محمد على باشا، وقد كان الذهب والعبيد وكشف منابع النيل من بين أسباب الحملة أيضاً، وقد جاء على لسان محمد على وولديه اسماعيل وإبراهيم ما يفيد أنّ قنص الرقيق كان من الأهداف الأساسية للحملة، ولم يكن الهدف الوحيد من قنص الرقيق ضمه للجيش، بل كان إلى جانب ذلك سلعة تجارية تشكل مصدرا مهما للدخل في حكومة الباشا(أحمد، د.ت:90)، : وأدى الغزو التركي المصري 1820م-1821م إلى ظهور الكينونة السياسية للسودان الحديث فقد تم عن طريق ذلك الغزو ضم مملكة الفونج والمشيخات التابعة لدارفور ومملكة كردفان ،ثم تبعها بعذ ذلك إخضاع مناطق شرق السودان وسأحل البحر الأحمر ثم مديريات الجنوب و أخيراً مملكة دارفور”(القدال،1992م:95).

بعد عودة حملة سليم قبودان إلى الخرطوم عاصمة الحكم التركي المصري في العام 1848م ،خاصة بعد نشر كتاب فرن الألماني عن رحلة سليم الثانية والذي إزدحم بتفصيلات وافية عن ثروات تلك الجهات، حيث تحدث عن غنى منطقة الباري بالحديد والدخان والذرة والقطن والضان والماشية وغيرها من الزخائر أمماً يمكن المبادلة عليه بالخرز الزجاجي، وهكذا تهيأت الظروف لفتح باب التجارة على مصراعيه بين السودان الجنوبي والعالم الخارجي، وفي سنة 1853م في الوقت الذي كان فيه أقصى إمتداد للحركة التجارية المنظمة لتجارة الخرطوم في إتجاه الجنوب مع الشلك هي (الريس) على مسافة قدرها مائة وثلاثون ميلا من الخرطوم ” قامت أول رحلة إلى أعالي النيل الأبيض لحساب(بترك) التاجر الإنجليزي، وفي السنة التالية غادرت الخرطوم أول رحلة إلى بحر الغزال لحساب(حبشي) التاجر القبطي، وبعد ذلك بسنتين تبعه بترك إلى هناك، وفي هذين الإتجاهين –إلى جانب الجهات المتاخمة للحدود الحبشية قامت رحلات تجار الجنوب بعد أن وضعوا فيها رجاءاتهم” (أحمد، د.ت:198).

هذا وقد أصيبت اقتصاديات الخرطوم بتغير كبير في العام 1854م عندما تحول الإهتمام عند تجار الخرطوم بعد تلك السنة إلى قنص الرقيق، فهذا التحول لم يحدث فجأة، فقد كانت تجارة الرقيق معروفة في البلاد قبل الحكم التركي المصري، وبعد الغزو شجعت حكومة محمد علي وسياساتها على ازدهار تلك التجارة، وقد كانت ترسل الغزوات إلى مواطن الزنوج في جبال النوبة والفونج وبلاد الدينكا وبلاد وأراضي الشلك، وكانت الحكومة تقوم بعد فرز اللائقين للخدمة العسكرية بتوزيع البعض على الضباط والجند بدلا عن مرتباتهم وتبيع ماتبقى منهم للتجار، كما كانت الحكومة تطالب القرية التي تعجز عن سداد الضريبة المقررة عليها أن تقدم بدلا عنهم عبيدا، وفي عام 1860م كانت بأعالي النيل خمسون حكومة مسلحة تعمل في خدمة التجار في قنص الرقيق وجمع العاج، وذلك بعد أن قام تجار الخرطوم في العام 1862م بتكوين الشركات التجارية بهدف مساومة الإدارة للحصول على إمتيازات تجارية في جهات معينة بأعالي النيل، وقد نجح هؤلاء التجار في مسعاهم، وانتهى الأمر إلى إدعاء ملكية الجهات المحددة في صك الإمتياز.

لقد وجدت معظم مدن جنوب السودان الحالية في البداية كزرائب، أو تمت إعادة بنائها بالقرب من الزرائب التي إقامها تجار الرقيق من الجلابة والمغامرون الأجانب كما هو الحال مع الناصر وبور ورومبيك، وشامبي وواو وديم زبير وراجا وأمادي، وكانت هناك عدد من مواقع الزرائب المهجورة على إمتداد السودان يتم التعرف عليها من خلال الخنادق وتظهر في معظم خرائط المساحة باسم “الخندق”.(Johnson,2015:137) ولم يكن في جهات جنوب السودان حتى الغزو المصري مدن معروفة بكبر حجمها، عدا فشودة في أرض الشلك وديم زبير في بحر الغزال وبعض محطات الإدارة المصرية مثل “كندوكرو” و “لادو”، وغيرها من المحطات التي بلغ عددها حوالي 13 محطة أسست في فترة حكم صموئيل بيكر وغردون باشا.

وعُرفت المحطات بأنّها مراكز تجمع القوات الحكومية، وكان السكان المحليين يأنفون من الإقتراب منها، وذلك لأنّ جنود الحكومة كانوا أيضاً نخاسة ويقومون بنهب الأبقار والإستحواذ على ما يملكه الأهالي من سن الفيل وريش النعام ولأن الجنود لا يتلقون رواتب، كان طبعهم النهب والإتجار في الرقيق(محي الدين:2020م:14).

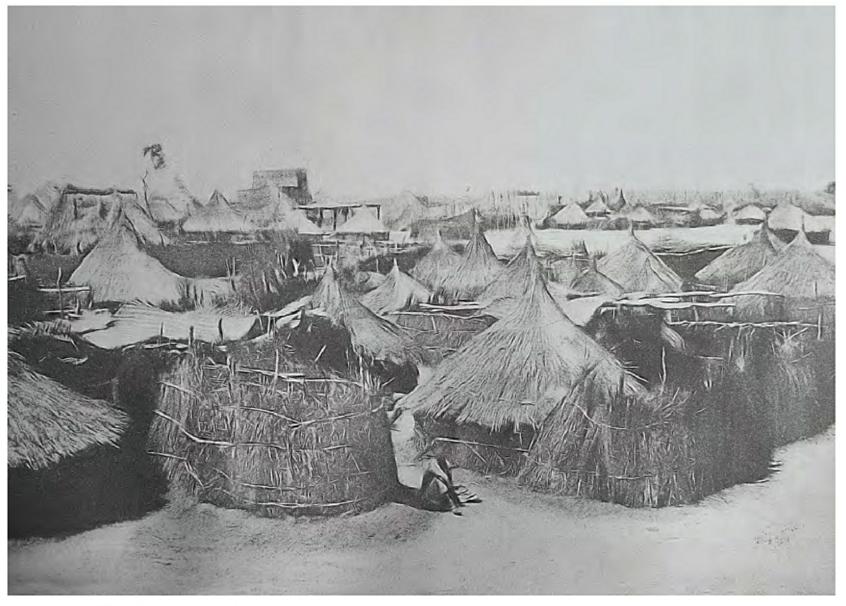

والزريبة هي مكان مغلق في معناه البسيط كما تستخدم في العديد من الأجزاء الشرقية والشمالية للسودان، وهي عبارة عن مكان محاط بالشوك للحفاظ على الأبقار والأغنام، وقد قامت الجيوش يإنشاء الزريبة بشكل مؤقت كمعسكر شبه دائم، وقد قام الجيش التركي المصري بإنشاء زرائب من الأشواك للإحاطة بمعسكراتهم خلال فترة حملاتهم لإعادة إحتلال شمال السودان في القرن التاسع عشر، وفي بعض الأحيان يتم بناء خندق حول الزريبة، وقد كان هذا النوع من الزرائب هو الذي قام ببنائه تجار العاج وصيادي الرقيق عندما قاموا بتأسيس حكمهم في جنوب السودان خلال القرن التاسع عشر، وقد كانت الأسوار الترابية التي تقام حولها بعد الخنادق هي المكان الذي يتواجد فيه التجار والبحارة سائقي المراكب و الأرقاء، فقد كانت الزريبة عبارة عن مدينة صغيرة لها ممرات واسعة بين الكهوف الطينية و بعض المباني المشيدة بالطوب، كما في الزرائب التي أنشأها أو إحتلها الجيش المصري، عليه فقد كان السور يضم بداخله مدينة وأصبح فيما بعد هو المدينة (Johnson، 2015:137).

تختلف أحجام الزرائب وأشكالها إذا كانت قد أقيمت بشكل مؤقت على إمتداد الطريق كمحطة، وإذا كانت محطة خارجية أو موقع للإقامة الدائمة، وتضم الزريبة الصغيرة ما لا يقل عن 20 قطية، ولكن مع نهايات العام 1860م أصبحت الزريبة الواحدة تضم 250 رجلاً مسلحاً بالإضافة لنسائهم وأطفالهم والأرّقاء، وفي 1870م قدر أحد الرحالة سكان الزرائب التي كانت تديرها 12 شركة تجارية من الخرطوم في بحر الغزال بحوالي 10.000 من الرجال ،جنود/تجار/كتبة/رجال دين، وبعض المغامرين ،كما كانت تلك المعسكرات تضم ما بين 5 إلى 11 الف من الرقيق الجنود، وما بين 40-60 ألف من الرقيق الشخصي وحوالي 190.000 من السكان المقيمين حول الزرائب وطرق ومسارات القوافل، معظمهم من الرقيق غير المحرر ويتم توظيفهم كعمال في الميناء وفي الأعمال الزراعية، لقد كانت تلك الزرائب مدنا بكل تاكيد.

يقول أحمد عوض سكينجة في دراسة له عن ميراث العبودية وتجارة الرق في غرب بحر الغزال:

“مؤسسة الزريبة هي مستوطنة تجارية محصنة أسست بواسطة التجار، وقد وجهت القليل من الإهتمامات البحثية للديناميات الإجتماعية للحياة في الزريبة ولميراث نظام الزريبة، حيث لم تقتصر نشاطات التجار على مجرد الأسر وتصدير الرقيق ولكن تخللت كل معني الحياة في هذه الأقاليم، كما ان تكوين مستوطنات دائمة كان له تأثير عميق على البنية الإجتماعية/السياسية للسكان”. (سكينجة، 1994م:60)

وقد إتسم رد فعل السكان المحليين على نظام الزريبة بحسب سكينجة بالتنوع والتعقيد، فقد كان سلوكهم يتفاوت ما بين عداء مطلق وهروب وإستقراٍ حول الزرائب وتكوين تحالفات مع التجار وتكرار أساليبهم في مواجهة العنف المتصاعد للتجار، فهجر العديد منهم مساكنهم بينما وضع البعض الآخر أنفسهم تحت حماية جيرانهم الأقوياء، وبالرغم من أنّ العنف كان هو الصيغة المهيمنة للتفاعل بين التجار والسكان المحليين، إلّا أنّ علاقات أخرى قد بدأت في الظهور أيضاً، حيث أدى إنخفاض حدة العنف إلى إستقرار السكان حول الزريبة، فقد كانت تحاط كل مستوطنة بتجمع من السكان المحليين الذين يمثلون أتباعا فعليين لمالكي الزريبة، وأدى هذا الوضع بالضرورة إلى ظهور نظم العمالة القسرية حيث يقوم السكان المحليين بالحرث وتوفير الطعام، كما يخدمون كحمالين عند الغزوات السنوية، فمثلاً كان حدادي الـ(بونقو) يقومون بصنع الجنازير التي تستعمل في غزوات الرق كما يصاحبون هذه الحملات لصنع الواح النحاس.(سكينجة، 1994م:61)

وتشبه هذه المستوطنات المدن الصغيرة بتنوع سكأنّها وبنيتها الإجتماعية المتراتبة طبقيا، وعندما زار شيرنفورث منطقة غرب بحر الغزال كتب قائلا:

“إثنوغرافياً تعتبر دار فرتيت مزيجا عجيبا للغاية، حيث إنّ تواجد ممثلين لكل الأعراق في منطقة واحدة يندر مثيله”،وقد اظهرت هذه الزرائب نظام إجتماعي وإقتصادي متفاوت طبقيا، حيث يأتي أصحاب الزريبة في أعلى السلم،وهم أساسا إما أوربيين أو من شمال السودان، يأتي تحتهم الوكلآء وهم الأعوان الذين أظهروا ملكات تنظيمية وعسكرية كبيرة، وبالتالي إكتسبوا ثقة الخرطوميين بالإضافة لهذه المجموعات توجد جماعات من الشيوخ الذين أتوا للإستقرار في المستوطنات حيث كانوا يصاحبون الحملات ويقومون بحل المنازعات وتقديم المشورة في الإمور الدينية، وكان هؤلاء الشيوخ يبشرون بالإسلام ويعملون على هداية بعض الجنوبيين إلى الإسلام، وهناك عنصر هام أيضاً في المستوطنة وهم جيش التجار العساكر والفروخ فالعساكر هم في العادة من الدناقلة أو الشايقية ومجموعات أخرى من شمال السودان، حيث يتم تسليحهم بالبنادق ويعملون كحراس لحماية المستوطنات ومرافقة القوافل التجارية والقيام بغزوات الرق،وبعد تدمير الزرائب في 1870م تم إستيعاب معظم هؤلاء الجنود في الجيش المصري، كما إنضم لاحقا جزء منهم إلى جيوش المهدية، وقد شكل الرقيق العمود الفقري لسكان المستوطنات بالرغم من أنّ عدد كبير منهم يتم إرسالهم إلى أسوا الرق في شمال السودان أو الخارج، إلّا أنّ عدد كبير منهم بقي في الأقليم حيث يتم بيع أو تجنيد كل الرجل القادرين، أما النساء فكن يستخدمن كخدم أو جواري في مساكن ملاك الزريبة والجلابة(سكينجة، 1994م:62).

يقول أحمد سيد أحمد في دراسة له عن تاريخ مدينة الخرطوم في توصيف نفوذ تجار الرقيق وسلطتهم التي إمتلكوها لتأسيس الزرائب في ذلك الوقت باعالي النيل :”وكان كل تاجر يقيم في منطقته سلسلة من الزرائب التي يعمل في كل منها ثلاثمائة من الرجال المسلحين، وليس أدل على قوة سلطان هؤلاء التجار من أنّ أحدهم وهو العقاد كان يدعي ملكية مساحة من الأرض قدرها تسعون ألفاً من الأميال المربعة، كما وصل الأمر بالتاجرين محمد خير الأرجاوي وود إبراهيم إلى أن تباحثا صراحة مع حكومة الخرطوم في أمر تحديد منطقتي نفوذهما في أعإلى النيل وتعيينهما شيخين على بلاد الشلك والدينكا على الترتيب”(أحمد، د.ت:204).

كانت تجارة العاج محصورة في منطقة بحر الجبل، إلى أنّ قام الفونس ملزاك وهو دبلوماسي فرنسي تحول إلى تاجر رقيق وصياد بكسر القيود الأمنية التي فرضتها الحكومة المصرية على تجارة العاج بتأسيس ميناء نهري عند غابة شامبي/حاليا شامبي في منطقة دينكا “كييج”، ومن ثم قام بإنشاء أول زريبة بالقرب من مدينة رومبيك الحالية في 1854م، ومنه أصبحت رومبيك مركزا تجاريا تمر عبره القوافل القادمة من الجنوب الغربي في مملكة الزاندي وشمالا حتى دارفور. (Johnson، 2015م:146)

تأسيس ديم الزبير

وفي العام 1856م وصل الزبير رحمة منصور وفرض سيطرته على منطقة بحر الغزال، وأقام بعد عشرة أعوام تحالفا مع عرب الرزيقات لتأمين الطريق حتى كردفان ودارفور، وحتى 1869م تم تأسيس حوالي 80 زريبة مابين نهر رول بالقرب من رومبيك ونهر لول، وكانت ديم زبير أهم المراكز التجارية في المنطقة، وصارت عاصمة الزبير باشا التي تربط ممالك الزاندي في الجنوب مع ممالك دارفور في الشمال.

ولا يُعرف سوى القليل عن التطورات التاريخية في ديم زبير قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ووفقًا للباحث الرائد في تاريخ السودان ريتشارد ليزلي هيل، كان يطلق على تلك المنطقة اسم “بايو”، قبل أن يقوم أمير الحرب وتاجر الرقيق الزبير رحمة منصور بإنشاء زريبة –محطة محصنة لتجميع وتجارة الرقيق- هناك كمقر رئيسي له في العام 1860م، فصارت تعرف بـ”ديم زبير”،كما إستطاع أن يؤسس إمبراطورية تجارية وجيشا خاصا مسلحا بالبنادق.(القدال62:2018م)

كتب دوغلاس جونسون، الباحث بجامعة أوكسفورد والذي نشر العديد من الدراسات حول التاريخ السياسي والإجتماعي لجنوب السودان، قائلًا: “إن معسكر ديم الزبير تمّ تأسيسه وبناؤه على موقع بايا الإستراتيجي حيث يضم طريق القوافل بين الشمال والجنوب من دار فرتيت وأرض الزاندي، إلى الطريق الرابط بين الشرق والغرب إلى نهر النيل عبر واو ومشرع الرق وصولًا لمدينة رمبيك وشامبي”.

وبينما كان أمراء الحرب يمارسون حملات إصطياد الرقيق في معظم أرجاء الإقليم، إلّا أنّ الزبير قد نقلها إلى مستويات غير مسبوقة وواسعة النطاق. ويُقدر أنّ ما يصل إلى (400) ألف شخص إستعبدوا في غضون أربعة عشر عامًا فقط. ويفترض أن الآلاف قتلوا أثناء مقاومتهم تلك الحملات التي كان يشارك فيها جنود البازنقر التابعين لإمبراطورية الزبير باشا الممتدة من غرب بحر الغزال وحتى مناطق جنوب دارفور، التي كان الرجل يسيطر عليها في ذروة سطوته التي بدأت في عام 1871م.

وتقول اليونسكو في وصف منطقة ديم زبير: “قام الزبير رحمة بتشييد معسكره وتقويته حيث كان العبيد ينتظرون نقلهم إلى وجهات مختلفة على طول نهر النيل شمالًا، وقد تم بناء خندق تحت الأرض بعمق أربعة أمتار وطول ثلاثة كيلومترات، واستخدم الخشب والطين اللبن في البناء، ويحتوي المعسكر على غرف تستخدم كسجون لتقييد العبيد، وتوجد علي حافته شجرة مشهورة كمكان لشنق العبيد الذين يحاولون الفرار من خاطفيهم. يقع خندق ديم زبير على الطريق من واو إلى مقاطعة راجا “(سايمون، 2020م).

خلال تلك الفترة حدث تحول في نظام الزريبة التي توسعت في حجمها وأدوارها حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث أصبحت هناك مراكز تجارية ضخمة تسمي(الديم) والتي تقع الزريبة في منتصفها، والديم هو مستعمرة خاصة بالجلابة و معاونيهم من الخدم و العبيد الذين يعملون في الإنتاج الزراعي، وقد أصبحت شبكة ديوم الزبير باشا أشبه بالدولة المصغرة، وتتواجد داخل منطقة الديم اطياف من البشر بينهم السكان الأصليين والمهاجرين من الأجانب.(H.johnson,2008:171)

ونجد هذه الديوم تمثل النواة لما يسمى اليوم ب ديم إدريس، و واو، والتي كانت قبلا عبارة عن كبانيات من بينها كبانية إدريس أبتر الدونقلاوي بمنطقة الزاندي، كبانية كووشك على التركي ومقرها جنوب واو، كبانية الأرباب الزبير ود الفحل ومقرها وسط نهر بونقو، كبانية إبراهيم غطاس القبطي ومقرها جور غطاس بالتونج، كبانية محجوب البصيلي ومقرها في قتي وكيانقو وقرنزو(بصيلية)، وكبانية العقاد ومقرها واو. (قرجة، :200087).

تأسيس رومبيك

وفي العام 1870م أصبحت رومبيك محطة حكومية عندما قام رومولو جيسي باستخدامها كقاعدة لدحر ثورة الجلابة في بحر الغزال بقيادة إبن الزبير باشا سليمان، وأصبحت رومبيك واحدة من المراكز الحكومية والعسكرية المهمة في جنوب السودان بالنسبة للحكومة المصرية وذلك لاتصالها بعاصمة الإستوائية اللادو، وعاصمة بحر الغزال ديم زبير، ومشرع الريك على النيل الأبيض وفشودة(محي الدين، 2020م:129)، وخلال فترة المهدية تم تدمير موقع زريبة رومبيك عندما غارت عليها مجموعة متحالفة من دينكا أقار والنوير.

وعندما وصلت القوات الأنجلو مصرية إلى بحر الغزال في بداية القرن العشرين قاموا بإعادة إحتلال منطقة رومبيك حيث قاموا بتأسيس المدينة الحالية على مسافة ليست بعيدة من موقع الزريبة، وقد قامت قرية حول موقع الزريبة “بينديت” لكن الموقع نفسه لايزال غير ماهول. (Johnson، 2015م:140).

Holy Family Cathedral, Rumbek

تأسيس مدينة الناصر

ويعود إنشاء مدينة الناصر في أعالي النيل إلى العام 1847م، حينما قام الكولونيل شارلس غوردون بتولي منصب حاكم المديرية الإستوائية خلفا لصموئيل بيكر، فقام بإغلاق جميع معسكرات تجار الرقيق والعاج على إمتداد بحر الزراف، وقام بتعيين قائد التجار ناصر علي وأرسل معه 100 من الأرقاء السابقين لتأسيس مركز يبعد مسافة 100 ميل عند السوباط لمراقبة قارات الرقيق القادمة من فداسي على النيل الأزرق وكان الموقع الأصلي للمدينة على الضفة اليسرى للنهر في مكان يقال له “نوور” (Johnson، 2015:143)، وصارت تعرف بالنسبة لبقية العالم باسم الشخص الذي قام بإنشائها “ناصر” واليوم تقع مدينة ناصر على الضفة الأخرى للنهر مقابل موقع الزريبة الأصلية.

تأسيس فشودة

خلال حملة صموئيل بيكر تم إنشاء العديد من المحطات والمراكز الحكومية في اعالي النيل من بينها فشودة في بلاد الشلك والتوفيقيقة، وعن تأسيس مركز التوفيقية يقول عمر طوسون في كتابه عن تاريخ المديرية الإستوائية:”إنتهى صموئيل بيكر ومن معه إلى غابة واقعة في الشرق على مرتفع من الشاطئ، في هذا المكان صمم على أن يقيم المحطة، إذ أن أرضه ثابته ومرتفعة فلا تعلوها مياه الفيضان فضلا عن إن هذه الغابة ستكون ينبوعا لاينضب يستورد منه ما يلزم من الأخشاب للبناء والوقود، وفي أول مايو تكون المعسكر، وسمى صموئيل بيكر المحطة الجديدة “التوفيقية” وهو اسم مأخوذ من اسم ولي العهد توفيق باشا، وفي زمن يسير نالت هذه المحطة أهمّية كبرى”.(طوسون، 1937م:28).

تأسيس مدينة بور

أما بالنسبة لمدينة بور الحالية فقد كانت مركزا لتجارة العاج التي يقوم بها شرزمة من الدناقلة وهي جزءٌ من فرقة مستقلة مأجورة لجماعة من تجار العبيد و تجار العاج بالخرطوم. وتقول بعض الروايات أنّها كانت زريبة تتبع للتاجر أحمد العقاد، وكان يوجد بها 400 جندي من الجنود غير النظاميين التابعين لتجار الرقيق، وقد عمل غردون بعد تعيينه حاكما على مديرية الإستوائية المصرية كل مافي الإستطاعة عمله فقام بترك حامية في بور لإحتلالها، كما أمر بتجنيد الجنود التابعين لتجار الرقيق في الجيش الحكومي.

وفي وصف مركز بور يقول عمر طوسون:

“المركز الأول بور قاعدته القرية المسماة بهذا الاسم، وموقعه شرق النيل الأبيض وأرضه تحتوي على غابات فسيحة الأرجاء مترامية الأطراف من خشب الأبنوس، وهي عامرة بسائر أنواع الحيوانات البرية، وهذا المركز ممتد كثيراً، ويصل لمركز لاتوكا، غير أنّ سكانه قليلو العدد، وفيما عدا بور لاتوجد به أي محطة عسكرية أخرى، ويسمى سكانه بور وهذا هو اسم ذات البلد، والبوريون (يقصد دينكا بور) هم نوع من الدينكاويين بخلاف جيرانهم التويج ، وهم اصحاب بطش وبأس في الحرب و المجالدة”. (طوسون، 1937م:45).

تأسيس مدينة كاكا

وكانت مدينة “كاكا” تمثل المقر الرئيسي للتجار القادمين من دنقلا، وفي العام 1860م، هددوا موقع رث(موقع رث الشلك) وقاموا بإبعاده من المنطقة، ولكن في العام 1861م قام محمد خير بإعادة تأسيس معسكره بالقرب من كاكا بوجود 1000 جندي من الرجال المسلحين و200 من الحلفاء من البقارة، وقام رث الشلك بطلب الجيش المصري لإعادته إلى المنطقة، فقامت القوات المصرية بإبعاد محمد خير من منطقة كاكا.

وبالنسبة لفشودة، فأنّها إستمرت كعاصمة لمديرية أعالي النيل تحت الحكم المصري وحكم المهدية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر، وقد حاول الفرنسيين بقيادة مارشاند إحتلالها في 1998م وعندما وصل كتشنر بقواته قام بتأسيس معسكر بالقرب من فشودة وقام بارسال قواته لإعادة إحتلال التوفيقية والناصر وتم إحتلال فشودة بعد إنسحاب الفرنسيين.

أمّا عن قصة تشييد فشودة نفسها والتي صارت عاصمة للملكة الشلك لاحقاً، يقول جيمس ألالا دينق في دراسة له عن تراث قبيلة الشلك

” لم تكن للشلك عاصمة للسلطة في عهد ملوكهم الأوائل، ويرجع ذلك في إعتقاد الكثير من الناس إلى انّشغال هؤلاء الملوك وفي مقدمتهم مؤسس المملكة “نيكانقو” ومن تبعه، بإثبات الذات وتوطيد أركان المملكة، ولهذا كان نيكانقو يحكم من القرى المنتشرة على طول وعرض بلاد الشلك “عشر قرى تقريبا من الجنوب إلى الشمال”، وتلك القرى التي بناها أثناء تأسيس المملكة، ثم حكم الذين أتو من بعده من الملوك في قراهم أيضاً مثل إبنه داك الذي كان مقر حكمه في قرية “ديديكو” الذي أنشأ قرية فشودة وجعلها عاصمة ومقرا دائما للحكم”.(دينق، 2005م:26)

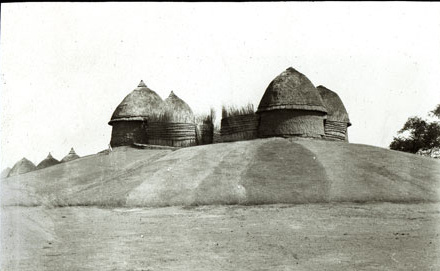

وتقع مدينة فشودة على الضفة الغربية للنيل الأبيض على بعد 12 ميلا جنوب كدوك و 73 من كاكا، وتتكون مدينة فشودة من عدة مباني مقسمة بطريقة فنية مميزة، ولكل أسرة من أسر نيكانق مباني خاصة بها تعرف بـ”أتوريويج” وهي عبارة عن قطاطي مبنية من الطين بشكل هرمي يتم تجديدها كلما تقدم بها العهد، وأهمها أربعة وهي القصور المقدسة، لاتفتح أبوابها إلّا في مناسبة تنصيب رث جديد وهي قائمة على ربوة عالية، وتحفظ في تلك القصور بعض الآثار المقدسة، وتدار مدينة فشودة بواسطة المك باعتبارها المقر الدائم للملكة، حيث يمارس فيها جميع سلطاته الإدارية و مهامه الدينية بمساعدة معاونيه ومستشاريه. (أشويل، 2018م:115).

تأسيس مدينة الرنك

خلال العقدين الأولين من القرن العشرين تأسست عديد من المدن والمراكز في أعالي النيل، حيث تمّ إنشاء مركز للشرطة في منطقة الرنك التي تم تسميتها باسم السلطان أرنك دي شوم في 1901م، إلى جانب مركز أبونق الذي أنشيء في وادي السوباط في 1904م، وتم تأسيس كلا من بور ومنقلا كمدن ومراكز حكومية حديثة في 1905م، وتم بناء محطات في أكوبو وبيبور في 1912م كجزء من العمليات العسكرية ضد الأنيواك و المورلي، وفي عام 1914م تمّ تحويل رئاسة المحافظة إلى مدينة ملكال حديثة البناء وتم هجر التوفيقية. (Johnson، 2015م:144).

تأسيس مدينة كندوكرو

وصل صمئيل بيكر إلى “كندوكرو” في العام 1871م، حيث قام بإعلأنّها تابعة للسلطات المصرية وأطلق عليها اسم الاسماعيلية، ومن ثم قام خليفته غردون باشا بتأسيس محطتين جديدتين في لادو ورجاف في 1874م وقام بنقل رئاسة المحافظة من كندوكرو إلى لادو لأنّ النهر إنتقل من مجراه فصارت كندوكرو غير صالحة لرسو السفن طول فصول السنة، وفضلاً عن ذلك، فإنّه نشأ بسبب هذا الإنتقال تكوين مستنقعات أمام محطة كندوكرو أفسدت جوها فإنّتشرت فيها الحميات وأصبح من اللازم البحث عن بقعة أخرى لإقامة المحطة عليها. ومركز اللادو هو المركز الثاني بعد بور ويقع جنوبه، ولادو هي نفسها قاعدة الحكمدارية برمتها، وتتألف أرض هذا المركز من سهل رملي قائم عليه جبلان أحدهما على مسافة 25 كيلومتر شمالي غربي المدينة، وتقطنه قبائل مستقلة، والثاني قرب محطة الرجاف يقال له جبل الرجاف، سكان هذه المحطة من الباري ويمارسون الأعمال الزراعية بالإضافة لتربية الحيوانات، يقول البشير أحمد محي الدين في وصف مدينة اللادو:” واللادو هي مدينة حسنة البنيان وعلى الضفة اليسرى للجنوب منها نجد مدنا مثل الرجاف وبدين وكيري وهي مدن صغيرة”.(محي الدين، 2020م:88)

______

المراجع و المصادر:

Johnson, D. (2008). Recruitment and entrapment in private slaves’ armies: The structure of the zaraib in the southern Sudan. Journal of slave and post slave studies, 162-173.

Johnson, D. H. (2000). Conquest and colonizers: soldier settlers in the Sudan and Uganda. Sudan notes and Records, NS 4, 59-79.

Johnson, D. H. (2015). SOUTH SUDAN PAST NOTES& RECORDS. Wanneroo: Africa World Books Pty Ltd.

Mosel, E. M. (2011). City limits: urbanization and vulnerability in Sudan, Juba case study. London: Humanitarian Policy Group.

Nyaba, P. A. (2021). Up from The Village an Autobiography. Juba: Willows house printing and publishing.

Santandrea, s. (1977). A popular History of wau (Bahr el Ghazal) From its foundation to about 1940. Rome: Manuscript.

Shuchiro, N. (2013). A history from above, Malakia in Juba, South Sudan c,1927-1954. The Journal of Sophia Ashian Studies No31.

Tuttle, B. (2022). To the juba wharf. Juba: juba in the making.

USAID. (2007). JUBA, WAU AND MALAKAL COOMUNITY PLANNING FOR RESETTELMENT. USAID.

أحمد، سيد أحمد. (د.ت). تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري (182م-1885م). القاهرة.

إدريس، بشرى، أحمد: (2020م). الري المصري بملكال، شاهد صامت. ناس ملكال، مدونة.

إدريس، بشرى. أحمد. (2014م). حي الملكية النشأة والتأسيس، مدونة ناس ملكال

اسماعيل، أحمد، علي: (1988م). دراسات في جغرافية المدن. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

أشويل، سلفاتور، أتير: (2018م). تاريخ مملكة الشلك، دراسة تاريخية للنظم الإقتصادية والإجتماعية في الفترة من 1956م-1821م. شندي: رسالة ماجستير غير منشور.

الحسيني، السيد: (1981م). المدينة دراسة في علم الإجتماع الحضري. القاهرة: دار المعارف.

محي الدين، البشير، أحمد: (2020م). تاريخ أقاليم جنوب السودان 1900م-1820م. جوبا: رفيقي للطباعة والنشر.

الزين، قيصر، موسى،(د.ت)، الحركة التاريخية: المدينة والدين في افريقيا والشرق الأوسط حالة الخرطوم الكبرى(1945م-1990م)، مع مقارنات دراسة في تحليل الواقع الحضري المعاصر. الخرطوم: هيئة الاعمال الفكرية.

السريع، عبد الله،(2008م). سنوات في جنوب السودان. الكويت.

القدال، محمد، سعيدL1992م)، الإنتمآء والإغتراب، دراسات ومقالات في تاريخ السودان الحديث. بيروت: دار الجيل.

القدال، محمد، سعيدL2018م)، تاريخ السودان الحديث 1955م-1820م، الخرطوم، مطبعة جامعة الخرطوم.

المالكي، عبد الرحمنL2015م)، الثقافة والمجال، دراسة في سيسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب. فاس: جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

أوو، رمضانL2021م)، ملكال(مال باكال) الأصالة والتاريخ، مقال منشور في الفيس بوك.

بيساما، إستانسلاوس مذكرات غير منشورة(د.ت)، واو.

دينق، جيمس، ألالاL2005م)، التراث الشعبي لقبيلة الشلك. الخرطوم، مطبعة جامعة الخرطوم.

سايمون أتيمL2020م)، زريبة ديم زبير.. من عمق تاريخ العبودية المهمل إلى قآئمة التراث العالمي. الدوحة: موقع الترا سودان.

سكينجة، أحمد. العوضL1994م)، ميراث العبودية، تجارة الرق في غرب بحر الغزال. كتابات سودانية.

سمية، هادفيL2014م). سيسيولوجيا المدينة وأنماط التنظيم الحضري. مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية.

شول، بول، دينقL2005م). لهجة جوبا العربية. الخرطوم: الدار السودانية للكتب.

طوسون، عمرL1937م)، تاريخ مديرية خط الاستوآء من فتحها حتى ضياعها من سنة 1869م-1889م، ج1. الإسكندرية، مطبعة العدل.

على، حسين، اسماعيل،(د.ت). المؤشرات الحضرية لمدينة كلارا، دراسة في علم الإجتماع الحضري. مجلة كلية الآداب.

أبو قرجة، مكيL2000م). صولة بني عثمان في ملاحم الثورة المهدية. مطبعة ضفاف.

لاقو، جوزيفL2005م)، مذكرات الفريق جوزيف لاقو، أمدرمان، مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية.

ناصف، سعيد.(2009م). علم الإجتماع الحضري، المفاهيم، القضايا، المشكلات. القاهرة.

يوه، جون، قاي.(2009). جنوب السودان آفاق وتحديات. الخرطوم: دار عزة للنشر.

اترك رداً على اتيم سايمون مبيور إلغاء الرد