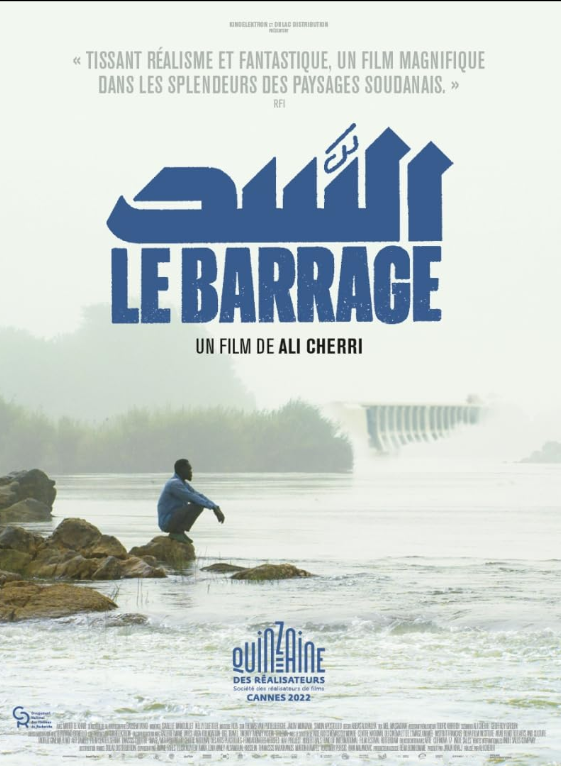

على تخوم سدّ مروي، حيث يمنح النيلُ الطميَ بسخاء، ويجبُل الإنسانُ من هذا الطمي طوبًا يبني به حياةً هشّة، يقف “ماهر”، بطل فيلم “السدّ” للمخرج اللبناني علي شري. يعيش ماهر وجودًا رتيبًا، يعمل كعامل في كمائن الطوب، محكومًا بدورة الطين والشمس والغبار، حياةٌ عدميّة في طرف السودان، بعيدة كل البعد عن هدير الخرطوم الملتهبة بشعارات الثورة ضد ثلاثة عقود من حكم العسكر.

لكن الصدى يصل دائمًا. “حرية، سلام، عدالة”، ذلك الهتاف الذي زلزل أركان نظام البشير، يتسلل إلى عالم ماهر كريح غريبة، ليوقظ فيه وعيًا لم يكن يعرفه. هنا، تتدخل لمسة المخرج الفنان التشكيلي، فيتحول ماهر، عامل البناء البسيط، إلى فنان يبدأ في تشييد بناءٍ غامض في قلب العزلة، بناء لا يكتمل، صرخة من طين في وجه الفراغ. في هذه الرمزية البليغة، تتجلى أقدار الوطن؛ بناء يُشيَّد بعناء ثم لا يلبث أن يتهاوى، كأحلام أمة استباحها العسكر. وكأنّ الممثل، الذي هو في الحقيقة عامل بناء مسحوق يعمل في كمائن صناعة الطوب، يستعير من المخرج رؤيته البصرية، ليؤكد أن الاستبداد لا يكتفي بتهميش الفن، بل يمتلك شهية موازية لسحق الحياة في أبسط أشكالها الوظيفية.

في حين نجد أن الفيلم ليس مُرافعة لتوضيح تلك الانقسامات، بقدر ما يُفسح المجال لفيضٍ من الإشارات البصرية اللمّاحة، مثل اللافتات والشعارات المكتوبة على الجُدران، لأن تقول كلمتها بعيداً عن تولّي مهمّة حشو رأس المُتلقّي بالخطابات.

يراهن الفيلم على لغة بصرية خالصة، مفضلاً الصورة والموسيقى على الحوار. بتعبير بصري عن عالم عمال الكمائن، ورغم أنّه يؤرخ للحظة سياسية فارقة، حبلى بالنقاشات والأفكار التي عجّت بها شوارع السودان، إلا أنه ينأى بنفسه عن أن يكون مرافعة سياسية مباشرة. بدلاً من حشو ذهن المتلقي بالخطابات، يترك شري للجدران مهمة الكلام، فتتحول الشعارات واللافتات المخطوطة عليها إلى شواهد بصرية لمّاحة، تقول كلمتها في صمت.

كائن الطين

في عزلة ماهر القسرية، تتجلى ملامح نفسانية عميقة تلعب فيها الطبيعة دور البطولة. عندما تقع “المعجزة” ويبدأ بناؤه الطيني بالحديث إليه، لا يبدو الأمر محض خيال، بل هو امتداد طبيعي لاتحاد الرجل بعناصر الأرض التي منها يصنع عالمه. هو لا يتحدث إلى جماد غريب، بل إلى جزء من روحه. وربما، في قراءة لا تخلو من مرارة ساخرة، نجد تفسيرًا آخر: إن وطأة الواقع السياسي والاقتصادي في بلادنا لم تترك للإنسان متنفسًا سوى أن يناجي الحجارة.

يستدعي “السدّ” إلى الذاكرة فكرة زيف “المنجزات” السلطوية، فهو بجوار سد مروي أحد إنجازات نظام الإنقاذ المباد. كلا الفيلمين ينظر إلى الكوارث، شخصية كانت أم جماعية، لا كأقدار عابرة، بل كنتيجة حتمية لسياسات سلطة غاشمة. فقرحة الجلد التي لا تفارق جسد ماهر ليست عرضًا مرضيًا خاصًا، بل هي وصمة الجسد السوداني المنهك، أجساد العمال التي فتتتها قروح السلطة وشظف العيش.

نجد في فيلم “السدّ” ما يُمكن وصفه أدبياً بالحياة القاسية، تجسيدها الأكثر واقعية وقسوة. إنه تكثيف لحياة محفوفة بانسداد الأفق، ومعضلة الأطراف المنسية التي يُترَك لأهل المراكز والعواصم حسْمُ مصائرها، الحياة القاسية والكائنة في هوامش السلطة.

استفاد علي شري من خلفيته في النحت والرسم ليقدم عملاً سينمائيًا استثنائيًا، تمتزج فيه السينما بالتشكيل. الكاميرا هنا لا تسرد، بل ترسم. في كادرات واسعة، يبدو الإنسان ضئيلاً وحائرًا في صحراء شاسعة، مسرحٌ للصمت والضآلة، لا يكسر وحشتها سوى شريط النيل الفضي، كأنه وعد خافت بالحياة.

وتتوالى الصور الرمزية كقصائد بصرية: إبريق الشاي الذي يغلي في لقطة مقربة هو غليان الشارع ذاته؛ والمياه المندفعة من المواسير هي طوفان الثوار؛ والريح التي تهب فجأة هي عاصفة التغيير التي لن تهدأ. حتى مشهد صاحب العمل الذي يصل بسيارته الفارهة، ومن مذياعها تنبعث الأغاني الصاخبة غيرآبة بمشهد دفن أحد العمال، يصبح تلخيصًا مؤلمًا للشرخ الطبقي العميق واللامبالاة القاتلة.

وفي النهاية، ينهار بناء ماهر تحت وطأة المطر. دموعه التي تنهمر ليست على مجسم من طين، بل هي بكاء على حلم وطن انهار قبل أن يكتمل. سقوط البناء هو مرثيّة بصرية لسقوط الحلم، وصرخة صامتة تطرح سؤالاً موجعًا عن مستقبل بلد لا يزال يبحث عن خلاصه بين أنقاض الحرب.

اترك تعليقاً