خورخي لويس بورخيس

ترجمة: علي أرباب

رجلٌ … عمرُ بن إبراهيم، يولد في فارس في القرن الحادي عشر من الحقبة المسيحية (كان ذلك القرن بالنسبة له الخامس من الهجرة)؛ يدرس القرآن وعلومه مع حسن بن الصباح (الذي سينشئ مستقبلاً جماعة الحشاشين، أو ‘السفاحين’)، ومع نظام الملك الذي سيغدو وزير ألب أرسلان وفاتح القوقاز. ثلاثةُ الأصدقاء، بشيءٍ من المزاح، يتعاهدون إن رفع القدر من شأن أحدهم يوماً ألا ينسى الآخرين. بعد سنين عدة يحظى نظام الملك بمنصب الوزارة؛ لا يطلب عمر إلا ركناً في ظلّ هذه النعمة الضافية، ليدعو فيه لصاحبه بالنماء ويتفرّغ فيه للرياضيات. (يطلب حسن منصباً مرموقاً ويحظى به، وفي نهاية الأمر يتسبب في طعن الوزير حتى الموت).

يتلقى عمر معاشاً سنوياً قدره عشرة آلاف دينار من خزينة نيسابور، ويصير بوسعه أن يكرس نفسه لدراساته. لا يؤمن عمر بالتنجيم لكنه ينشغل بالفلك، ويسهم في ضبط تقويمٍ اقترحه السلطان، ويخطُّ أطروحةً شهيرة في الجبر تعطي حلولاً عددية للمعادلات من الدرجة الأولى والثانية، وأخرى هندسيةً – باستخدام مقاطع للمخاريط – لتلك التي من الدرجة الثالثة.

أسرار الأرقام والنجوم لا تستنزف كل انتباهه، ويقرأ في عزلةِ مكتبته كتب أفلوطين الذي يعرفه قاموس الإسلام باسم أفلاطون المصري أو المعلم اليوناني. والرسالة الحادية والخمسين من رسائل إخوان الصفا، والتي تحاجج بأن الكون فيضٌ من ‘الوحدة’، وسيؤول للوحدة.

لقد قيل إن عمر يعتنق عقيدة الفارابي، الذي كان يؤمن أنه لا وجود للأشكال الكونية خارج الأشياء، وعقيدة ابن سينا الذي علّم أتباعه أن العالم قديم. ويُروى أنه كان يؤمن، أو يدعي الإيمان، بتناسخ الأرواح من أجساد البشر لأجساد الحيوانات، وأنه تحدث ذات مرةٍ مع حمار مثلما حدّث فيثاغورث كلباً. كان ملحداً، إلا أنه كان بوسعه تفسير أصعب آيات القرآن وفق منهج السلف، إذ أن كل رجلٍ واسع العلم لاهوتيٌ بالضرورة، وليس الإيمان شرطاً في ذلك. في أوقات فراغه بين الفلك والجبر وتخريجات اللاهوت يعمل عمر الخيام على تأليف رباعياتٍ يقع البيت الأول والثاني والأخير منها على ذات القافية؛ أكثر مخطوطاتها شمولاً ينسب له خمسمائة منها، وهو رقمٌ هزيل لا يرقى لسمعته، إذ في فارس (كما في إسبانيا لوبي دي فيجا وكالديرون) ينبغي على الشاعر أن يكون غزير النّتاج.

في سنة 517 للهجرة يطالع عمر أطروحةً عنوانها (الواحد والكثير)؛ ويكدّره قلقٌ أو نذير. ينهض ويضع علامةً للصفحة التي لن تراها عيناه مجدداً، ويصطلح مع إلهه، مع ذلك الإله الذي قد يكون موجوداً والذي التمس بركاته في صفحات كتب جبره العسيرة. مات في ذلك اليوم في ساعة الغروب. وفي ذلك الوقت في جزيرةٍ إلى الشمال والغرب وغير معروفةٍ لرسامي الخرائط في ديار الإسلام، هزم ملكٌ ساكسوني ملكاً نرويجياً، وهزمه دوقٌ نورمانديّ.

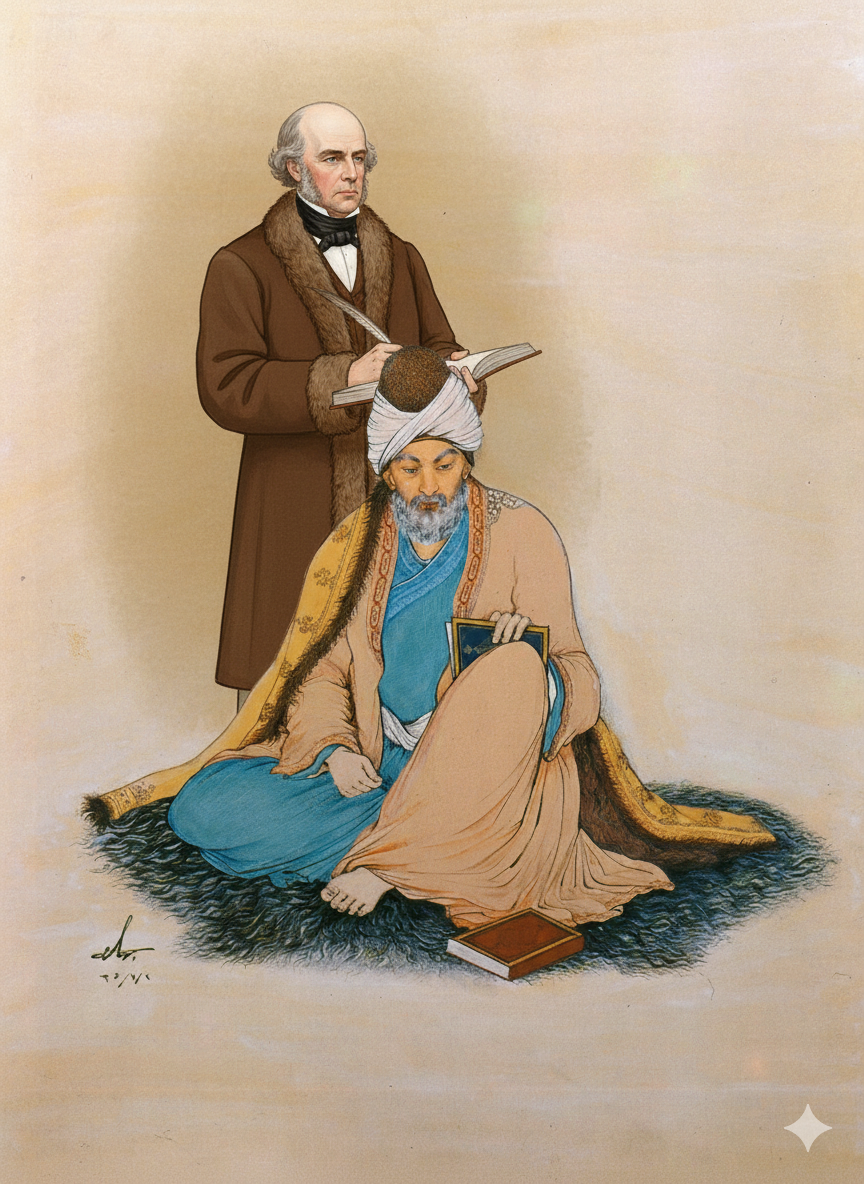

مضت سبعةُ قرون بتنويرها وعذاباتها وصُروفِها، وفي إنجلترا يولد رجلٌ … فيتزجيرالد الذي هو دون سعةِ علم عمر، لكنه ربما أشد حساسيةً وحزناً.

يعلمُ فيتزجيرالد أن الأدب قدره، ويزواله بعنادٍ وتراخي. يقرأ ويعيد قراءة الكيخوته، والتي تبدو له – على وجه التقريب – أفضل الكتب جميعها (ولكنه لا يرغب في ألا يكون عادلاً مع شكسبير أو فيرجيل ‘الطيّب’) وتمتد محبتُه حتى إلى القاموس الذي ينقبُّ فيه عن الكلمات. يعلم أن أي رجلٍ يتمتع بنزرٍ من الموسيقا في روحه بوسعه كتابة الشعر عشر أو اثنتا عشرة مرةً في مسار حياته، إن أسعفته النجوم، لكنه لا يجازفُ باستغلال ذاك الامتياز المتواضع.

أصدقاؤه أناسٌ مشهورون (تينيسون، كارلايل، ديكنز، ثاكري) لا يحس تجاههم بدونيةٍ رغم تواضعه ودماثته.

كان قد نشر حواراً دبّجّه بأسلوب مزخرف (يوفرانور)، ونسخاً متوسطة المستوى من كالديرون وكبار التراجيديين الإغريق. من دراسة الإسبانية ينتقل للفارسية ويشرع في ترجمة منطق الطير، تلك الملحمة الصوفية عن طيور تبحث عن مليكها، السيمورج، وتصل في النهاية إلى قصرٍ خلف البحار السبعة وتكتشف أنها هي السيمورج، وأن السيمورج كل واحدٍ منها.

حوالي عام 1854 يُعار مخطوطاً لمجموعةٍ من أشعار عمر مفهرسةً وفقاً للترتيب الأبجدي للقوافي، ينقل فيتزجيرالد بعضها للاتينية ويلمح إمكانية نسجها في كتابٍ متصل ومتناسق الأجزاء يبدأ بصورٍ للصباح والوردة والعندليب، ويختتم بصورةِ الليل والضريح. ولهذا المقترح المستحيل والذي لا يُصدّق يكرس فيتزجيرالد حياته، حياةَ رجل متوحدٍ ومتراخٍ ومهووس.

في عام 1859 ينشر نسخةً أولى من الرباعيات تتبعها أخريات تثريها بتنويعاتٍ وصقلٍ لها. وهنا تقع معجزة: من صدفةِ اقترانِ فلكيٍ فارسي تنزّل لكتابة الشعر وإنجليزيٍ غريب الأطوار ممعنٍ في دراسة الكتب الإسبانية والشرقية – ربما بدون أن يفهمها فهماً كاملاً – يولد شاعرٌ استثنائي لا يشبه أياً منهما. يكتبُ سوينبورن أن فتيزجيرالد “منح عمر مكانةً خالدة بين كبار الشعراء الإنجليز”، وتشسترتون – الحساسُ تجاه العناصر الرومنطيقية والكلاسيكية لهذا الكتاب – يلاحظُ أن له في ذات الوقت “نغمةً متفلّتة ورسالةً أبدية”.

يؤمن بعض النقاد أن ترجمات فيتزجيرالد لعمر هي، في واقع الأمر، قصيدةٌ إنجليزية بإحالاتٍ فارسية؛ إذ أن فيتزجيرالد قد حرّف وصقل وابتدع، إلا أن رباعياته تتطلب أن نقرأها باعتبارها فارسيةً وباعتبارها تليدة.

تستدعي المسألة تخميناتٍ ذات طابعٍ ميتافيزيقي. نعلم أن عمر اعتنق العقيدة الأفلاطونية والفيثاغورثية عن تنقّل الروح عبر أجسادٍ عدة؛ ربما بُعثت روحُه ذاتُها بعد قرونٍ عديدة في إنجلترا لتحقّق في لغةٍ جرمانية قصيّة، مفصّصةٍ باللاتينية، المصيرَ الأدبي الذي أخمدَته الرياضيات في نيسابور. علّم إسحاق لوريا ‘الأسد’ أن روحَ رجلٍ ميت قد تلجُ روحاً معذبة لتغذيها وتعلمها؛ ربما حوالي عام 1857 اتخذت روح عمر مقاماً لها في روح فيتزجيرالد.

نقرأ في الرباعيات أن تاريخ الكون مشهدٌ يؤلفه الله ويؤديّه ويشاهدُه؛ ذاك المفهوم (واسمه التقنيُّ وحدةُ الوجود) قد يجيزُ لنا أن نؤمن أن الإنجليزيّ يعيد خلق الفارسيّ لأن كليهما، في الجوهر، الرب أو وجوهٌ لحظية للرب.

أقربُ للتصديق وليس أقل عجباً من هذه الافتراضات ذات الطابع الخوارقيّ افتراضُ صدفةٍ حميدة. تأخذ السحب أحياناً أشكال جبالٍ أو أسود؛ وبالمثل، تعاسةُ فيتزجيرالد ومخطوطٌ مصفرّ بحروفٍ أرجوانية، منسيٌ على رفٍ في البودليان في أوكسفورد، شكّلا لحسن حظنا، القصيدة.

كلُّ التعاون مُلغزٌ، وذاك الذي كان بين الإنجليزيّ والفارسيّ أكثر إلغازاً، لأنهما كانا مختلفين تمام الاختلاف، وربما ما كانا ليكونا صديقين في حياتهما. الموتُ وتصاريفُ الزمن قادا لأن يعرف أحدهما الآخر وجعلا منهما شاعراً واحداً.

خورخي لويس بورخيس [1951]

اترك تعليقاً