قصص من كتاب سن النار للكاتب هنري سيسل جاكسون / Tooth of Fire: Being account on the Ancient Kingdom of Sennar

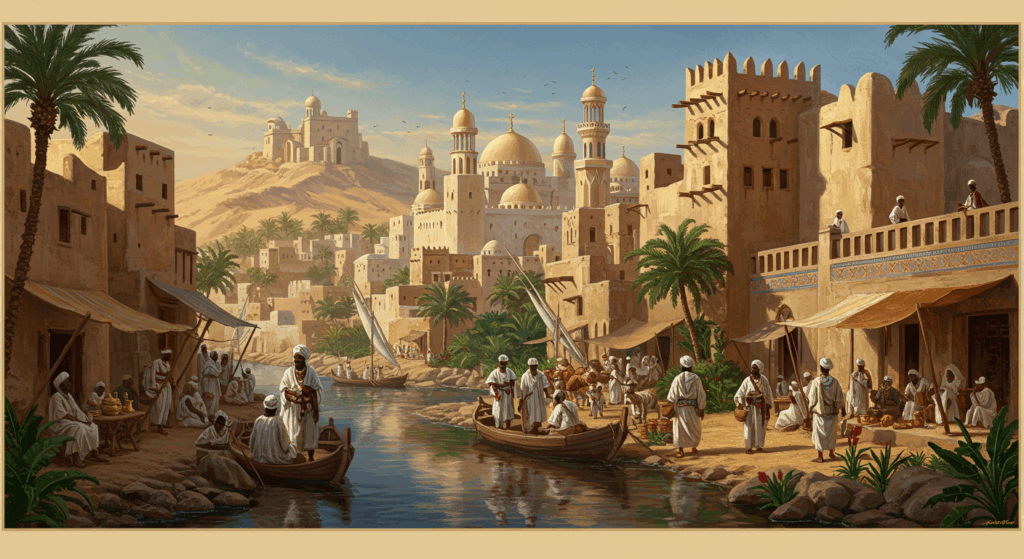

قصة المملكة الذهبية (سوبا)

مع بداية القرن السادس عشر الميلادي، كانت المسيحية ما تزال قائمة بموطئ قدم هش، يمتد – على الأقل – حتى مدينة سوبا، وهي بلدة تقع على بعد أحد عشر ميلًا من الخرطوم على الضفة الشرقية للنيل الأزرق. كانت هذه المدينة لسنوات عديدة مقرًا لحضارة متقدمة للغاية، على الرغم من قلة الآثار التي عُثر عليها لتدل على مدى الكمال الذي بلغه فنها. عندما أرسل جوهر، وهو قائد يوناني مرتد في جيش الخليفة المعز، شخصًا يدعى أحمد بن سليم في عام 969م سفيرًا إلى ملك النوبة، زار ابن سليم سوبا ولاحظ جودة الإبل والخيول واللحوم والجعة، وأضاف أن “المدينة كانت مزينة بمبانٍ رائعة، ومنازل عظيمة، وكنائس مزخرفة بالذهب، وحدائق. كما كان الملك يرتدي تاجًا من الذهب، لأن هذا المعدن وفير جدًا في مملكته”.

في نهاية القرن الخامس عشر، كانت سوبا قد فقدت مكانتها الرفيعة إلى حد ما. ربما أصبح أهلها يميلون إلى حياة الترف والملذات. على أي حال، بعد أربعمائة عام من سقوط المدينة، اعتُبرت حقيقة أن سكانها كانوا يأكلون الذرة البيضاء المعروفة باسم “القصبي” جديرة بالتدوين تمامًا كالمباني والحدائق التي كانت تزين المدينة. كان المجتمع المسيحي تحت إشراف أسقف يُعيّن من الإسكندرية، وكانت طقوس الكنيسة تُقام باللغة المحلية، على الرغم من أن الكتابات كانت باليونانية. ولعدة سنوات، خاضت المملكة صراعًا مريرًا للحفاظ على استقلالها. ولكن في النهاية، أدت الخلافات الداخلية، بالإضافة إلى التغلغل التدريجي للإسلام عبر القبائل التي كانت تعبر البحر الأحمر إلى السودان لقرون، إلى جعلها فريسة سهلة لأي جهة مستعدة لمهاجمتها.

تأسيس المملكة

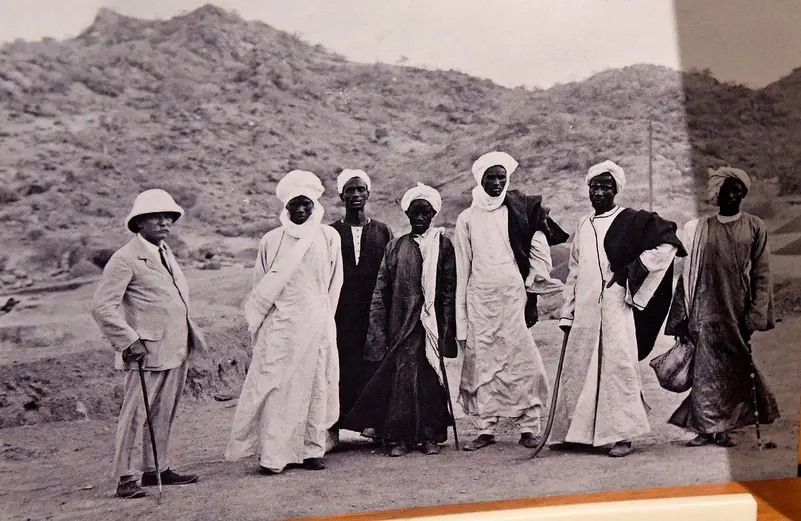

في عام 910هـ، الموافق 1504م، بدأ شخص يُدعى عمارة دنقس في حشد الرجال في جبل موية، وهي سلسلة تلال تقع على بعد عشرين ميلًا غرب قرية سنار الحديثة. كان من عرق الفونج، ووفقًا للرواية المحلية، كان “مدعيًا من بني فونج أو بني أمية”. يُقال إن أتباعه كانوا من العرب، وعندما أصبحت قوته كبيرة، تحالف مع عبد الله ود جماع من عرب القواسمة لمهاجمة مملكة سوبا. يعترف الفونج بصراحة بأن الحملة كانت للنهب والسلب، حيث علّق المك عدلان، مك سنجة، بأن الفونج أرادوا سوبا، “وبالطبع أخذوها”. وقعت المعركة في أربجي، وهي مدينة ذات أهمية كبيرة، وانتصرت فيها القوات المتحالفة بقيادة عمارة وعبد الله.

أُبقي على الجزء العربي من السكان المهزومين تحت قيادة ود عجيب، بشرط أن يدفعوا نصف قطعانهم لغزاتهم، وفي كل عام تالٍ نصف الزيادة في مواشيهم، على أن يتم تحصيلها عند مرورهم شمالًا هربًا من الذباب. ويُقال إن العبيد السود قد اتجهوا جنوبًا إلى حدود قوارة، حيث أصبحوا، تحت اسم القنجار، أمة كبيرة وقوية من الصيادين. أما بقية السكان، فقد فروا إما إلى مناطق فازوغلي وجبال كردفان، حيث ظلوا غير خاضعين لسنوات عديرة، أو اعتنقوا الإسلام واستقروا في شندي وجريْف قِمري. وهناك، من خلال التزاوج، اندمجوا مع العرب، ويُقال إنهم نسوا لغتهم القديمة، بل وحتى أصلهم.

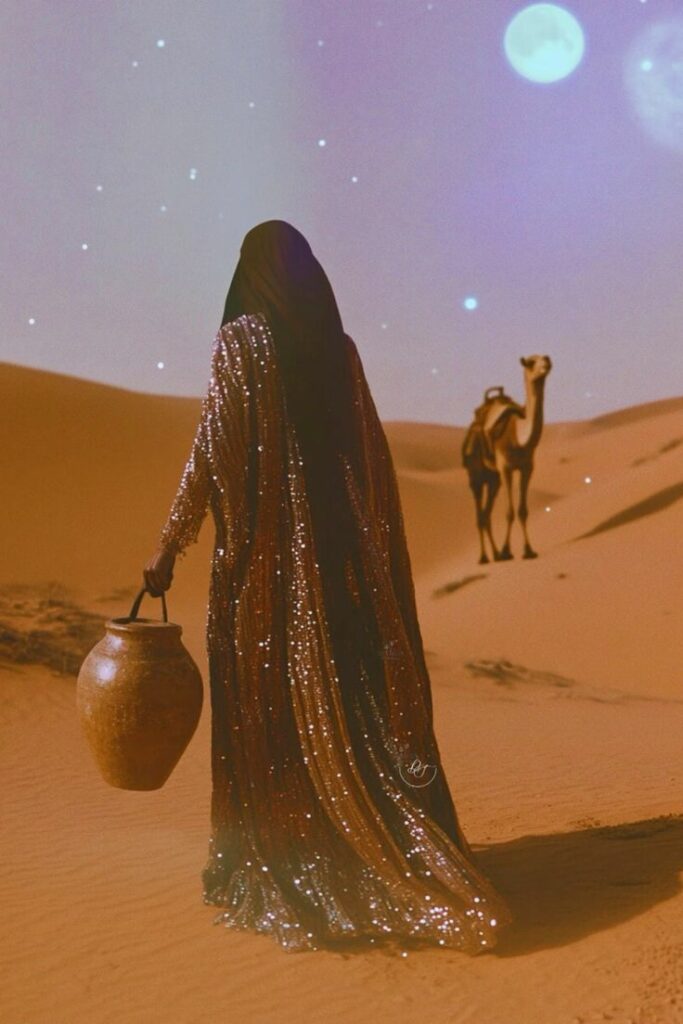

سِن النار (السيدة التي سُميت مدينة بإسمها)

نُصّب عمارة دنقس ملكًا على سوبا (أو علوة، كما كانت تُسمى سابقًا) بينما انسحب عبد الله شمالًا وبنى مدينة قري، التي اتخذها مقرًا له، واستخدمها قاعدة لفحص القوافل للكشف عن الجدري، ولجباية الجزية من العرب الرحل أثناء مرورهم شمالًا. اتخذ عمارة نفسه من سنار عاصمة له، وسماها على اسم امرأة (سن نار) (سن اللهب) كانت تعيش هناك.

التوسع والنزاعات المبكرة

من المحتمل أن حدود مملكة سنار لم تتجاوز حجر العسل لبعض الوقت، فقوائم ملوك شندي، وكذلك مكوك فازوغلي، لا تبدأ إلا حوالي عام 1605م، في عهد أُونسة الثاني. والأرجح أن سلاطين سنار، بعد غزوهم للمنطقة، كانوا يعيّنون الشيخ المحلي البارز ممثلًا لهم، كما حدث في شندي وغيرها.

إلى الغرب، وبحلول سنة 1540م، نجح الملك عبد القادر في إخضاع جبال موية وسِقودي، هناك حيث استمرت بعض الطقوس الوثنية مثل التضحية بفتاة لضمان هطول المطر. فسّرت بعض الروايات حملاته هذه بأنها كانت بدافع الغيرة الدينية لتحويل آخر معاقل الوثنية إلى الإسلام، بعد أن كان الإسلام قد دخل السودان منذ عهد هارون الرشيد، لكنه لم ينتشر بقوة بسبب بقاء مملكة سوبا المسيحية.

كانت هذه الجبال المكان الطبيعي الذي قد تختاره الأطراف الساخطة في الجزيرة لتكون معقلها الأخير. ربما كان أحفاد لاجئي سوبا يثيرون الاضطرابات، أو كما تقول رواية أخرى، إن عبد القادر، الذي يثير اسمه الشكوك، مدفوعًا بحماس ديني، هاجم ما كان آخر معقل للوثنية بهدف تحويل سكانه إلى الإسلام.

فرغم أن عقيدة الإسلام قد دخلت السودان في أيام هارون الرشيد العباسي، حوالي وقت سقوط سلالة بني أمية، إلا أنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا بسبب وجود مملكة سوبا المسيحية. وفي غياب مدارس العلم، انتشرت البدع لدرجة أن مؤرخنا يذكر أن الزوجة المطلقة كانت تتزوج في نفس اليوم دون الالتزام بفترة العدة المقررة، أي ثلاثة أشهر؛ ولم يلاحظ أي إصلاح حتى قدوم محمود العركي من مصر.

تختلف الروايات حول العلاقة التي كانت قائمة بين عمارة وعبد الله، ولكن من المرجح أن عمارة كان الملك المطلق، وعبد الله وزيرًا وقائدًا عامًا للجيوش. على أي حال، يبدو أن الأول لم يغادر عاصمته أبدًا، بينما كان عبد الله مسؤولًا عن أمن المملكة وجمع الغنائم والعبيد والجزية. والجدير بالذكر أنه عند وفاة عمارة، تولى ابنه العرش وليس عبد الله. وعندما يكون كلاهما حاضرًا، كان عمارة يحظى بالتشريفات العليا، التي كانت تُمنح لعبد الله في غياب سيده.

بعد ثلاثة عشر عامًا من تأسيس السلالة، دخل عمارة في علاقة مع قوة أجنبية. فالسلطان التركي سليم الأول، بعد أن هزم الجيش المصري خارج القاهرة عام 1517م، بدأ يوجه اهتمامه نحو الجنوب. سمع عمارة بحملة أرسلها سليم إلى سواكن ومصوع والحبشة، فخشي الغزو، وأرسل إلى القاهرة موضحًا أنه وأتباعه عرب ومسلمون حقيقيون، وبالتالي لا يوجد سبب لحرب دينية. أُرفقت بالرسالة التي أرسلها سلسلة من شجرات الأنساب، أعدها إمام من سنار يُدعى السمرقندي، تثبت أن الفونج من أصل عربي. اعترف المتلقي بادعاءات الفونج، ونتيجة لذلك، تم الاعتراف بحكمهم حتى الشلال الثالث شمالًا. هذه هي رواية الفونج، لكنها غير مؤكدة، وبما أن صدقهم في الأمور التي تمس شرفهم ليس فوق الشبهات، يجب البحث عن التفسير الحقيقي لعلاقاتهم مع تركيا في مكان آخر.

في بداية القرن السادس عشر، استقر عدد من العرب من قريش والقبائل المعروفة الأخرى في المنطقة الواقعة بين الشلالين الثاني والثالث. في عام 1520م، أرسل هؤلاء إلى سليم يطلبون المساعدة ضد عرب الجوابير. أُرسلت بعض القوات البوسنية، بقيادة حسن كوشي، فطردت الجوابير إلى دنقلا، وبنت حصون أسوان وإبريم وصاي واستقرت فيها. عندما أسس الفونج سلطتهم في سنار، أرادوا الاستيلاء على النوبة الشمالية، وأرسلوا جيشًا لاحتلال البلاد. جمع ابن جنبلان، زعيم الغز — أي الحكام الذين حكموا البلاد بعد وفاة حسن كوشي — جيشًا وخرج لقتال الغزاة. التقى الجيشان بالقرب من حنك، وهُزم الفونج هزيمة نكراء وأُجبروا على التراجع. يُقال إن دمائهم جُمعت في بركة من قبل المنتصرين، وأُقيمت فوقها قبة* لتكون علامة على الحدود بين الأراضي البوسنية وأراضي سنار. ومنذ ذلك الوقت، ترك البوسنيون الفونج وشأنهم تمامًا، ولم يقم الفونج بأي محاولة أخرى لتوسيع مملكتهم شمالًا.

توفي عمارة عام 1534م، وتولى ابنه عبد القادر العرش. لا يُعرف عنه شيء، إلا أنه يُعتقد أنه كان مسلمًا متدينًا، وأنه حاصر بنجاح جبلي موية وسقدي. توفي عام 1544م، وخلفه أخوه نايل، الذي تلاه بعد حكم سلمي وهادئ دام اثني عشر عامًا، عمارة أبو سكاكين (1556م). توفي عمارة عام 1563م، وخلفه ابنه دكين. في نفس العام، توفي عبد الله ود جماع، وخلفه في الوزارة ابنه الشيخ عمارة ود عجيب الكفوتي.

عهد دكين العادل والإصلاحات

يبدو أن دكين كان رجلًا ذا قدرات تنظيمية استثنائية وحب للعدالة أكسبه لقب “العادل“ بدأ بوضع الجيش على أساس سليم، وفي النهاية بسط نفوذه في كل مجال من مجالات الحياة العامة. أُنشئت إدارات لمعالجة مسائل الحكم، وعُيّن حكام على مختلف المناطق، ووُضعت قواعد سلوك ثابتة لتوجيه الناس. كما تم ترتيب أسبقية الحضور لمن يستقبلهم الملك في ديوانه، ولم يقطع تنظيمه للمملكة إلا وفاته عام 1577م.

واصل ابنه طبل، الذي حكم بعده (1577م)، تنفيذ أفكار والده. حكم لمدة اثني عشر عامًا، وخلفه ابنه أُونسة (1589م)، الذي مرت سنوات حكمه التسع دون حوادث. عند وفاته، خلفه ابنه عبد القادر (1598م)، الذي قيل إنه كان رجلًا ضعيفًا وسيئ الطبع.

عُزل بعد حكم دام ست سنوات، وهرب إلى تشيلقا، حيث منحه الملك الحبشي إقامة كريمة. عُيّن عدلان ود أية ليحل محله.

بعد فترة وجيزة من توليه العرش، حاول الشيخ عجيب، الذي ورث مشيخة قري عن والده عبد الله، أن يستقل. دارت معركة في كلكول، بالقرب من الكاملين، قُتل فيها عجيب وتشتت عائلته إلى دنقلا. لكن عدلان أرسل الشيخ إدريس، الذي كان مشهورًا بتقواه واستقامته، ليعفو عنهم. عاملهم بالفعل بكل لطف واحترام، بل ذهب إلى حد تعيين ابنه الأكبر عجيل في منصب والده في قري.

تميز عهد عدلان بقدوم العديد من المشايخ والعلماء من القاهرة وأماكن أخرى، ولا تزال أسماؤهم تُذكر حتى الآن بالتقوى التي يتميز بها الناس. “من بينهم الشيخ حسن ود حسونة، القادم من الأندلس، الذي استقر أخيرًا في المكان الذي لا يزال قبره فيه مزارًا ومحجًا بعد رحلات عديدة إلى بيت الله الحرام وسوريا ومصر”. يقول مؤرخنا: “كان رجلًا لا يبالي بأمور الدنيا (رحمه الله!)، على الرغم من أنه امتلكها بكثرة”.

وجاء أيضًا الشيخ إبراهيم جابر البولادي من مصر، وهو أول من درّس مختصر الشيخ خليل المالكي في بلاد الفونج، حيث اكتسب أتباعًا كثرًا. وكذلك الشيخ محمد المصري، الذي بعد زيارته لسنار وأربجي، عاد إلى بربر، حيث درس جميع فروع العلم، وعُيّن قاضيًا نتيجة لذلك — وهو منصب شغله بالعدل والأمانة؛ وعلي الشيخ ود عيسى سوار الذهب، والشيخ تاج الدين البخاري من بغداد، الذي أدخل التعاليم الصوفية إلى بلاد الفونج.

الشيخ إدريس واليد الطافية في النهر

لكن أبرزهم كان الشيخ إدريس المذكور أعلاه، الذي استمد تعاليمه الدينية من الشيخ عبد الكافي المغربي؛ ويُقال إنه عاش حتى بلغ من العمر 147 عامًا، قبل أن يتوفى في عام 1651م، لذا يبدو أن طول العمر ليس بالضرورة مكافأة للخطيئة. كان رجلًا ذا تقوى استثنائية لدرجة أنه اكتسب نفوذًا كبيرًا في البلاط، وإذا تشفع لرجل وقع تحت سخط الملك، كان دائمًا يُعاد المذنب إلى منصبه السابق. ولم يكن يخلو من بعض الشهرة كصانع للمعجزات، وقد حُفظ مثال على ذلك. في إحدى المرات، شوهدت يد بشرية على مياه النيل الأزرق تطفو وأصابعها ممدودة. لم يكن لليد صاحب، وأبدى الناس دهشتهم؛ ولكن عندما حمل التيار اليد حتى وصلت إلى العيلفون، خرج إدريس من مسجده وقال: “إذا كان هناك خمسة أشخاص وقلوبهم متحدة، لا يمكن لأحد أن يغلبهم، ولا يمكن لأحد أن يغلب اثنين إذا كان قلبهما واحدًا”. عندئذٍ خجلت اليد واختفت.

هل خضعت سنار لسلطان الحبشة؟

تمت الإشارة سابقًا إلى أن الملك عبد القادر، بعد خلعه، تقاعد وعاش في تشيلقا (الحبشة)، حيث عاش على كرم الملك الحبشي سوسنيوس. وعندما توفي عبد القادر، أرسل سوسنيوس هدايا تعزية إلى ابنه بادي، وفي المقابل، أرسل له بادي صقرًا مدربًا ذا قيمة كبيرة، وكان يحظى بتقدير كبير بين العرب.

لكن أُشير إلى بادي أن إهداء سوسنيوس طبلًا يعني أن الملك الحبشي يعتبر سنار تابعة له، حيث كان الطبل علامة على التنصيب يرسلها الملك إلى أي من رعاياه الذين يعينهم لحكم إقليم. وهذا الرأي يؤكده تقديم سلطان سنار صقرًا لسوسنيوس.

وبناءً على ذلك، قرر بادي ألا يدع ملك الحبشة يقع في أي أوهام بهذا الشأن، فأرسل له حصانين عجوزين، كلاهما أعمى وأعرج. وأتبع هذه الميزة بتوجيه نايل ود عجيب للتوجه نحو عطبرة وتخريب الأراضي الحبشية. نُظمت حملة إغارة، لعب فيها أهالي سركي دورًا رئيسيًا.

ثم كتب بادي يشكو من أن والده يُؤوى في تشيلقا، وهي بلدة كانت في الواقع تحت إدارة سنار. جاء الرد بأنه على الرغم من أنها قد تنازلت عنها لسنار، التي كانت تتبعها للأغراض المالية، إلا أن سيادة المكان لم يتم التنازل عنها أو تسليمها لملك سنار، بل بقيت الآن، كما كانت من قبل، في يد ملك الحبشة. ولكي ينقل الحرب إلى معسكر العدو، اشتكى سوسنيوس من سلوك بلدة سركي، ليأتيه رد الصاع صاعين، ويُقال له إن سركي كانت تربطها بسنار نفس العلاقة التي تربط تشيلقا بالحبشة.

وجد سوسنيوس نفسه غير قادر على الرد بالمثل، بسبب الخلافات الداخلية في مملكته، فعقد تحالفًا مع نايل ود عجيب، وأعطاه مكانًا عبر الحدود يمكنه الانسحاب إليه عند الحاجة. بعد فترة وجيزة، هرب أليكو، وهو حاكم مسلم لمازقا، بالقرب من رأس الفيل ونارا، إلى سنار مع بعض خيول الملك؛ وبما أن سوسنيوس طالب بعودتها عبثًا، أُعلنت الحرب. قام سوسنيوس ونايل بتخريب الحدود من سركي إلى بلاد عجيب. وفي ختام القتال، قام حليفه بتزيين نايل بسلسلة وأساور من الذهب، وبعد أن أُعطي خنجرًا بديع الصنع، أُلبس الحرير والديباج. ثم تم تأكيد المعاهدة بين القائدين.

بعد أن أنجز غارته بنجاح على شعب أعزل ومسالم عمليًا، رأى سوسنيوس أن الوقت قد حان للراحة من أعماله، وفوّض إنجاز العمل إلى أبنائه وحاكم تجراي. كُلّف ولد هواريات، على رأس فرسان الكوكب| وفيلق آخر من الفرسان يدعى مايا، مع الجزء الأكبر من قوات حرس الملك، بتخريب حدود مملكة سنار من سركي شرقًا. وغزا ملكا كريستوس، مع فرسان شيري وسيمين، البلاد أبعد شرقًا، مقابل إقليم شيري؛ بينما أُمر تكلا جورجيس، حاكم تجراي، بنهب الحدود بالقرب من منطقته. سارت الأمور على ما يرام مع الغزاة باستثناء ملكا كريستوس، الذي لم ينجح في حملته إلا بعد تكبده خسائر كبيرة في بلاد الشنقلة. خربت القوات البلاد حتى منطقة عطبرة، ولكن على الرغم من أن العديد من الفارين شقوا طريقهم إلى سنار، ظل بادي غير فعال، وسمح للأحباش بالعودة إلى دنكاز بغنائم كثيرة.

ملك الحبشة وفاطمة نجستا البجاوية

مدفوعًا بهذه النجاحات، التي لا يوجد أي تلميح لها في تقاليد الفونج، أمر سوسنيوس بعد ذلك جبرة مريم، بحرنجاش (أو سيد البحر)، بالقبض على فاطمة نجستا روم. كانت تعيش في مندرة، شمال شرق عطبرة، وكانت على ما يبدو ملكة الرعاة، أو البجا. قيل إن شعبها حكم مصر ذات يوم، وأنها تدين بمنصبها لكونها على طريق القوافل إلى سواكن، وبالتالي يمكنها السيطرة على التجار الذين يستخدمون هذا الطريق. بعد تخريب البلاد بين نهري مارب والقاش، شقت القوات طريقها بسهولة إلى مندرة، حيث استسلمت فاطمة، التي كانت كبيرة في السن وعاجزة عن تقديم أي مقاومة فعالة، لإنقاذ شعبها. أُحضرت أمام سوسنيوس الذي عاملها بكل احترام، وسألها كيف أنها، على الرغم من أنها وأسلافها كانوا تابعين للحبشة، لم تتوقف فقط عن دفع الجزية، بل أهملت حتى إرسال الهدايا بمناسبة توليه العرش؟

اعترفت الملكة بأن هذه الهدايا كانت مستحقة بلا شك، لكنها كانت تُقدم في الماضي مقابل الحماية التي تقدمها الحبشة. كان رجال قبائلها مجرد مربي ماشية وليسوا محاربين، وبما أن الأحباش سمحوا بتخريب البلاد أولًا من قبل العرب ثم من قبل الفونج، فقد اضطرت إلى نقل ولائها إلى سنار. سُرّ سوسنيوس جدًا برد السيدة الطيبة لدرجة أنه أعادها مع هدايا إلى شعبها.

عهد بادي أبو دقن

عند وفاة بادي، خلفه ابنه رِباط (أُرباط) في عام 1614م. لم يحدث شيء يذكر في عهده الذي دام ثمانية وعشرين عامًا، وخلفه على العرش عام 1642م ابنه بادي أبو دقن، رجل شجاع، اشتهر في السلم والحرب على حد سواء.

خلال فترة حكمه، توترت العلاقات مع كردفان إلى حد الانفجار. كانت الممالك العظيمة دارفور وكردفان وسنار متنافسة تجاريًا منذ فترة طويلة، ولم تكن هناك أي قيود تتعلق بحقوق الملكية في تلك الأيام. كما لم يترددوا في نصب الكمائن لأي تجار مسالمين لا يملكون وسيلة للرد. تم التسامح مع هذا الأمر حتى أصبح أصدقاء ملك سنار الشخصيون هدفًا لهم. وعندما نُصب كمين لأحدهم في النهاية، ولم يُسلب كل ما لديه فحسب، بل أُعيد إلى الملك برسالة مفادها “إذا أراد الملك أن يأتيه، ويعبر صحاري اللمعة، فليفعل ما يشاء”، شعر الملك أن الأمر قد تجاوز حده.

بناءً على ذلك، انطلق بجيشه، وسار حتى وصل إلى صحاري اللمعة. ويبدو أن المغزى من ملاحظة ملك كردفان الساخرة حول صحاري اللمعة يكمن في صعوبة عبور مثل هذه المنطقة الشاسعة والقاحلة. لذلك، نزل المك وجميع جيشه، عند وصولهم إلى المكان المذكور، وترجلوا وعبروا سيرًا على الأقدام، ثم امتطوا خيولهم على الجانب الآخر. واصلوا مسيرهم إلى جبال النوبة، حيث قُتل أو أُسر العديد من الساخرين المنافسين. وصلت القوة أخيرًا إلى تقلي، التي حاصرها المك، ولجأ الملك إلى الحصون. كان الأخير يقاتل نهارًا، ولكن في الليل كان يرسل العلف لعدوه، حتى رأى المك “كم كان ملك تقلي طيبًا”، فمنحه السلام بشرط أن يدفع ملك تقلي له جزية سنوية. انسحب حاكم سنار مع عدد كبير من الأسرى، الذين استوطنوا فيما بعد في قرى حول سنار، وشكلوا في المستقبل قوته القتالية الرئيسية.

سُميت القرى بأسماء الأماكن التي أتى منها الأسرى، ولا تزال العديد من الأسماء موجودة حتى يومنا هذا.

من وقت لآخر، كان يتم زيادة عدد السكان عن طريق الشراء أو الأسر من جبال كردفان وجنوب سنار، وكانوا يعيشون في قراهم الخاصة مع كهنتهم الوثنيين، ويعبدون القمر وشجرة معينة.

“حجر دعاء من يناديك”

من نواحٍ أخرى، كان بادي رجلًا مميزًا، اشتهر بعدله وتقواه؛ وجعل رجال العلم والدين محط اهتمامه الخاص، حيث أرسل لهم الهدايا في مناسبات عديدة. شيد مسجدًا كبيرًا في سنار، وكما لا تظهر الجوهرة بمظهرها اللائق دون إطار مناسب، بنى لنفسه قصرًا كبيرًا من خمسة طوابق، ومخازن مختلفة لممتلكات الحكومة. كان القصر ذا تصميم متقن، وبه غرف استقبال داخلية وخارجية، وكان الكل محاطًا بسور كبير. فُتحت فيه تسعة أبواب، ولكل من كبار مسؤولي الحكومة مدخل خاص للدخول إلى القصر والخروج منه. أمام كل باب كانت هناك دكة حجرية تُدعى “حجر دعاء من يناديك”، سميت بذلك لأن أي شخص لديه عريضة لتقديمها، أو يطلب الحماية، كان يأتي إليها دون استدعاء. كما تم بناء قاعة لكبار ممثلي الحكومة للاجتماع ومناقشة الأمور ذات الأهمية السياسية. إذا أراد رئيس المجلس الدخول إلى ديوان الملك، كان عليه أن يفعل ذلك بمفرده.

نهاية السلالة الملكية الحقيقية (أخر السُلالة يأكله النمل).!

خلف أُنسة الثالث والده عند وفاته عام 1715م، وكرّس نفسه على الفور لحياة اللهو والفجور. أثار هذا الأمر استياء حكام الفونج في الجنوب، لدرجة أنهم قرروا ممارسة الحق الدستوري الذي يبدو أنهم كانوا يمتلكونه في خلع الملك دون اللجوء إلى السلاح.

تحت قيادة لولو، وصلوا إلى قرية كبوش، وانتخبوا ملكًا لهم شخصًا يُدعى نول، عُرف عهده القصير باسم «النوم» لسلامه وهدوئه. وأرسلوا رسالة إلى أُونسة يقولون فيها إنه إذا قتل وزيره، فسيُترك في سلام. في البداية، تردد الملك، لكنه وافق في النهاية، وقتل وزيره، ليجد فقط أن الفصيل المعارض ليس لديه أدنى نية لتنفيذ الجزء الخاص به من الاتفاق. متخليًا عن كل أمل، إما أنه طلب الأمان لنفسه، أو كما تذكر رواية أخرى، قتل عائلته ونفسه. على أي حال، لم يعد له مكان بعد ذلك. كان آخر من حكم من العائلة المالكة الحقيقية: كان انحرافه، في نهاية السلالة، عن المعيار الرفيع الذي وضعه آباؤه أمرًا مؤسفًا.

الملك المعين حديثًا، نول، على الرغم من أنه كان رفيع النسب من جهة والدته، لم يكن من السلالة المباشرة للمكوك؛ في الواقع، يُقال إنه يدين بمنصبه للمعايير الأخلاقية العالية التي وضعها لنفسه. ولم يخب أمل الناس في اختيارهم؛ فقد أكسبته قدراته الطبيعية، وحبه للعدل، واستقامة حياته، احترام جميع رعاياه، وكان عهده القصير سلميًا لدرجة أنه أُطلق على فترة حكمه اسم “النوم“ لسلامه وهدوئه.

خلال فترة حياته، سجل مؤرخ محلي عادة مثيرة للاهتمام. يبدو أنه كان من عادة حكام الفونج في جبل ضلي أن يقدموا للملك الجديد لسنار، عند تتويجه، صبيًا وفتاة، تتراوح أعمارهما بين عشرة وخمسة عشر عامًا. عند تولي نول العرش، أرسل محمد الخليل، ملك الدالي، حفيده وابنة أخيه، مما أسعد قلب نول كثيرًا، لدرجة أنه عندما وجده نشيطًا وفعالًا في أداء عمله، وفارسًا ماهرًا، عينه رئيسًا للخيالة، وأخيرًا قائدًا لفرسانه.

الشيخ إدريس وجنية الماء

كان هذا محمد أبو الخليل ابنًا لرحالة، هو الشيخ إدريس بن إبراهيم. في سياق ترحاله، جاء إدريس إلى جبل الدالي، ووجد الناس على وشك التضحية بأم نقور، ابنة (أمة) الملك، “لجنية مجرى الماء”؛ إذ إن الجنية لن تمنحهم الماء إلا إذا استُرضيت بتقديم ابنة الملك.

طلب الشيخ إدريس، الذي يبدو أنه كان حساسًا كبقية أفراد عرقه لجمال النساء، أن تُعطى له للزواج، ووعد بأن النهر سيتدفق في المقابل. ثم أمر الناس بالانصراف وترك زوجته التي حصل عليها بسهولة بمفردها معه. في صباح اليوم التالي، أعاد الفتاة إلى أهلها، الذين عندما زاروا النهر، رأوه يتدفق كما وُعدوا. عبّروا عن دهشتهم الطبيعية بالاستفسار عما حدث خلال الليل؛ فأجابت الفتاة:

– أنه عند منتصف الليل اندلعت نار وسكب الشيخ وعاء الماء عليها، وعندها فاض النهر. تزوج الشيخ إدريس من الفتاة، ولكن في غضون عام، أجبره ما يسمى مجازًا بالواجب على العودة إلى وطنه. لكنه ترك توجيهات بأن يُسمى مولودهما الأول محمد، وعند بلوغه سن العاشرة، يُعطى سيف والده ويسافر إلى سوق بوضة. مع كلمة نصيحة أخيرة بألا يُرهن السيف، بل يُستخدم فقط كرسالة تعريف للعائلة، رحل.

في الوقت المناسب، وُلد ابن وسُمي محمد. في سن العاشرة، تلقى الصبي سيف والده والتعليمات، وانطلق إلى سوق بوضة، الذي وصل إليه دون حوادث. لاحظ أقارب إدريس السيف وعرضوا شراءه؛ وجد الصبي القوة ليرفض، وقال إنه يخص والده، وكان وسيلة للتعرف عليه، ولذا لن يبيعه بقناطير من الذهب. قبل أحد أعمامه كلامه، وكترحيب به، شرع في تلاوة شجرة عائلته عليه، قائلًا إنه ابن إدريس بن بادية بن رجب بن بادية، وهكذا دواليك، وصولًا إلى عم النبي. وهكذا تنتهي القصة.

اترك تعليقاً