رحلة إلى وداي ودارفور يناير 1873 – أغسطس 1874

تأليف : د. جوستاف ناختقال

ترجمه من الألمانية إلى الإنجليزية ألن . ب . فيشر همفرى . ح . فيشر

تعريب الأستاذ / سيد على محمد ديدان المحامى

يوم من تاريخ الفاشر 9 مارس 1874م

نزلنا في الجزء الشرقي للحي وحيث أقمنا كان عند الحد الشمالي الشرقي لمجرى واد متدرج الشطآن تزخر تربته الطينية السوداء في فصل الخريف بالمياه وتنتشر فيه الآبار التي تمد الفاشر بالمياه في موسم الجفاف. يبلغ عمق الطبقة الطينية التي تغطي مجرى النهر حوالي المتر تتلوها تربة رملية. ويُطلق عليه اسم رهد أو نهر تندلتي لكن الفاشر كانت تعني مجلس السلطان أو العاصمة. ومنه تستمد العاصمة اسمها، ومما تجدر ملاحظته هو إن اسم الفاشر يقتصر على الجزء المأهول من المدينة. ولبلوغ السوق الواقع في الجزء الشمالي- خلال الأمطار – يتعين على المرء الدوران حول البحيرة سواء من ناحيتها الشمالية الشرقية أو موسم الجنوبية الغربية. ويقدر عرض هذا الوادي بحوالي الكيلومتر ويبلغ طوله حوالي الأربعة كليومترات وعلى شفيره بعض الفرقان المنتشرة خصوصا في ضفته الشرقية والتي يتجاوز ارتفاعها الستة عشر مترا. وتنتشر على ضفافه بعض الحقول المزروعة بالبصل والفجل وشئ من القمح.

تم نقل العاصمة إلى هذا الموقع في زمن السلطان عبد الرحمن المشهور بعبد الرحمن الرشيد ، الذي أقام مقر سكنه على الضفة الشمالية، أما السلاطين الذين سبقوه فقد أقاموا بجبل مرة شيد أغلب السكان بيوتهم في هذا الجانب من البحيرة أما الضفة الجنوبية فلم تحظ بالسكن إلا مؤخراً.

أقمنا بحي الجلابة الذي يسمى (لوقولما أو سقولوما ) وهي سويلنقا وهي في الغالب تصغير لسلونقا التي تعني بلغة الفور (العربي). ويقع بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية للمدينة. وتوجد على بعد ربع الساعة تقريباً شمال مسكننا توجد قرية تسكنها قبائل البرنو والكتكو، أما المسجد الجامع فيقع على بعد نفس المسافة تقريباً إلى الشمال الشرقي منا. تتمركز الكثافة السكانية حول القصر السلطاني كما هو الحال في تلك الأصقاع، ويقوم التخطيط على إحاطة القصر بزارئب أرباب الدولة يتلوهم من هم دونهم وهكذا دواليك. شيد السلطان حسين قصراً آخر على الضفة الجنوبية للبحيرة ويقع جنوب سكن عائلته القديم مباشرة بيد أنه يبعد قليلاً عن البحيرة. يُوجد و جد وادي الفاشر شمال المدينة وينساب نحو الشمال الغربي ثم يغير اتجاهه عند الحدود الغربية لبحيرة تندلتي ليتجه صوب الجنوب لكنه يظل مرتبطا بها، وهو أحد الروافد التي تغذيها بالمياه في موسم الأمطار حتى يبلغ مصبه في وادي الكوع جنوب غرب الفاشر.

اختار السلطان السابق «حسين» الإقامة في القصر الجنوبي الذي شيده بنفسه وأسماه «تمباسي»، أما السلطان إبراهيم فيقيم الآن – بصفة موقتة- في قصر العائلة العتيق وفقاً للتقاليد التي تلزمه بأن يبقى هناك لبعض الوقت عقب احتفال الطبول والذي أقيم قبل وقت وجيز من قدومنا للفاشر.

وفي اليوم المخصص لمقابلة السلطان خرجنا عصراً ونحن على صهوات الجياد وعبرنا البحيرة التي كانت وقتها خالية من المياه حتى وصلنا الضفة المقابلة التي تعد أكثر مناطق المدينة إكتظاظاً بالسكان، وتفادياً للإزعاج دخلنا القصر من باب النساء الذي يسمى «أوربايا» خلافا للوضع الصحيح والذي يقتضي دخولنا بباب الرجال المسمى بـ «أوردي». تخلو الناحية الشرقية للبحيرة إلا من بعض الزرائب المتناثرة هنا وهناك، لكننا عندما اقتربنا من مقر السلطان أصبحت المنازل متقاربة لبعضها البعض بما يعطي شكل القرية المتكاملة، أغلب المساكن مشيدة من القش وتبدو أقل متانة من ناحية فن البناء وتتخللها القليل من المباني الطينية المتفرقة.

سررت لرؤية ساحة دائرية الشكل تحوي مساكن مشيدة من الطين مسقوفة بغطاء كثيف من القش، وغالبا ما يحوي المسكن غرفة واحدة من النوع الذي يتميز بالحفاظ على البرودة وهو أمر معهود في المباني الطينية عند اشتداد الحرارة في فصل الصيف، وفضلاً عن ذلك فإن مثل هذه المباني تقي قاطنيها من تسرب مياه الأمطار في فصل الخريف وذلك لأن سقف المساكن العادية الطيني المنبسط لا يكفي لمنع المياه من أن تتقاطر للداخل. لا يستخدم القش المضفور والذي يسميه العرب شرقاتية، كما يسميه البرنو سقيدي» في عمل الزرائب إلا نادراً بل يستخدم لهذا الغرض حزم كثيفة من القصب ترص على طول الحوش في وضع رأسي، وتشد إلى بعضها البعض بمستويات مختلفة حرصاً على المتانة والكثافة، وفي سبيل إضفاء التنوع على تصميم السياج يقص القش على ارتفاعات متباينة تخترق المنطقة عدد من الدروب الصغيرة المتعرجة مبعثرة وسط الزرائب بوجه لا يمكن تخيله، وتتقاطع مع بعضها البعض بحيث يصعب تمييزها أو التعرف عليها الأمر الذي يقتضي معرفة لصيقة بالمكان.

المقر السلطاني القديم مسور بالقش تليه طبقة من الشوك الكثيف العالي، ويأخذ المبنى شكلاً بيضاويا بمحورين يمتدان من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي ويحتاج المرء لحوالي ربع الساعة للإلتفاف حوله. عندما بلغنا القصر ترجلنا من على ظهور الجياد وخلعنا أخذيتنا عند المدخل، أما بالنسبة لي فكنت إحتفظ بحذاء من جلد الأغنام مستورد من ساحل شمال أفريقيا، وهذا النوع لا يعد من قبيل الأحذية عندما يقتضي الحال خلعها لحظة دخول الغرف أو أثناء الصلاة مثلاً، ولذلك احتفظت بواحد منها منذ أن عرفت هذا التقليد في برنو.

عبرنا دهليزاً ضيقاً نفذنا منه إلى آخر أضيق ثم دخلنا دهليزاً ثالثاً، وصلنا بعده منزل أحمد بخيت الذي تقتضي التقاليد أن نقابله أولاً ، وهو ابن لأحمد طربوش الذي سيرد ذكره عند تطرقنا لتاريخ دارفور. وجدنا شاباً صغيراً مهذباً ذو لحية وشارب خفيفين وهدوءه الظاهري لا يكشف عن حقيقة قوته التي مكنته من ترتيب الأمور التي أدت لإرتقاء السلطان إبراهيم لسده الحكم عقب وفاة السلطان حسين، بيد أن عينيه لا تبثان الثقة والإطمئنان في النفس. ولما كان على وشك الترقي لدرجة الوزير، قدمت له قطعة حريرية كهدية وتبادلت معه الحديث عن والده. وكم إمتلأ دهشة وخيلاء عندما اكتشف إلمامي بالدور الكبير الذي لعبه في سبيل تنصيب السلطان إبراهيم.

ثم فيما بعد حضر الخبير محمد الذي سبق وذكرناه وهو رجل أكمل العقد الخامس من العمر ولا يشغل منصبا رسميا في البلاد سوى رئاسته للتجار، لكن بحكم مصاهرته للسلطان في شقيته الإياباسي ظل يتمتع بالكثير من النفوذ وذلك لأنه يستطيع أن يتصل به دون أية عوائق، وبسبب سفره المتكرر لمصر أصبح ملما بالأعراف التي تحكم العلاقات مع الخارج، فضلاً عن تعرفه إلى الكثير من الأوربيين. وقد تبادلت معه حديثاً شيقاً عن رحلاتي وما لاقيته من مشاق، كما تحدثنا عن بلاده، ثم تطرقنا لأحاديث شتى إلى أن تم إبلاغ السلطان بمقدمنا وأذن لنا بالدخول.

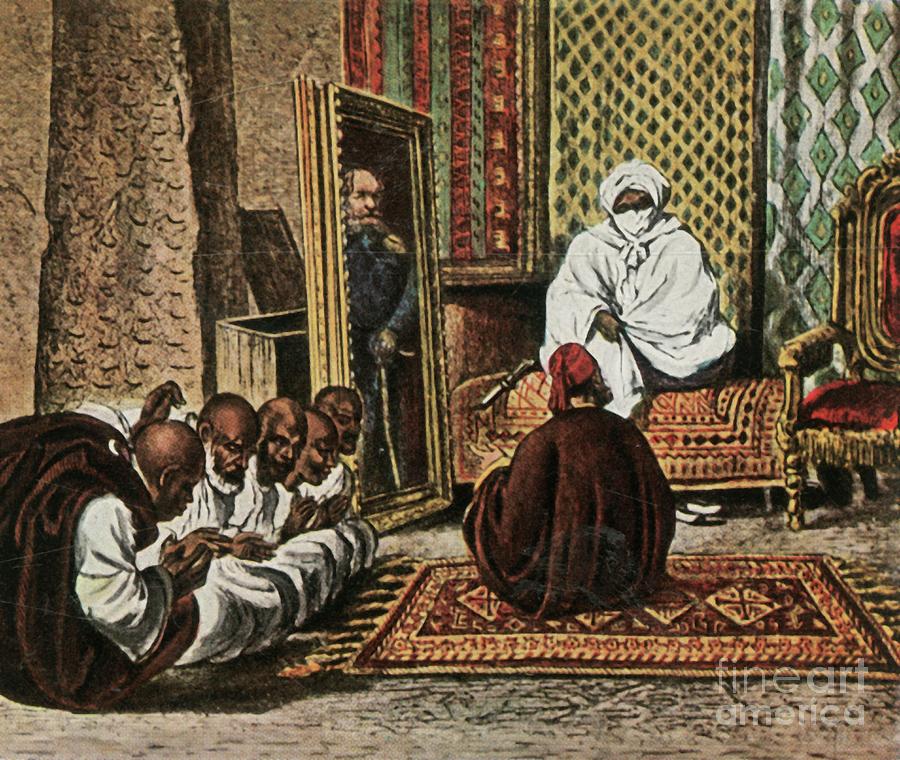

ولجنا قاعة أصغر من سابقتها مشيدة من الطين تتوسطها منصة، عندها طلب إلى – المشرفين على المراسم أن أخلع حذائي، وإمتثلت للأمر وخلعت الحذاء وبقيت بالجوارب فقط والتي كانت آخر جوز من تلك المعالم التي تذكر الإنسان بالعالم المتحضر، نفذنا إلى قاعة رابعة وفي مؤخرة هذه القاعة جلس السلطان على بساط وهو على بعد حوالي عشرين خطوة منا وعلى جانبي المدخل إصطف العبيد وبأيديهم القطبان والرايات الحمراء، وعلى بعد قليل منه – أي بجوار المدخل – كان هاك عدد من الغلمان والخدم الجاثين على ركبهم وقد تقوست ظهورهم وهو يمسحون الأرض براحات الأيدي كما تقتضي التقاليد كان السلطان ملثما – كما يفعل كل ملوك السودان – يغطي لثامه النصف الأدني من الوجه تماماً ملتحفاً بشال حول العنق يُطلق عليه اسم «ملفحة أو فردة».

وبمجرد أن وطأت أقدامنا مدخل القاعة خررنا جميعنا إلى الأرض وفق لما تقتضي الأعراف وتمتمنا بالتحية مصحوبة بتمنياتنا له بطول العمر والعيش في سلام. رد السلطان تحياتنا بعبارات غير مسموعة إلا أن العبيد سارعوا بالترجمة مرددين «أري دونقا – أري دونقاء وكانت تلك هي مجمل العبارات التي رد بها على تحيتنا. عقب هذا الرد بدا الجميع في مسح الأرض براحات أيديهم باستثنائي أنا ، ثم قام الخبير محمد بتسليم الهدايا التي قدمها الحاضرون مع إعلان اسم مقدم كل هدية على حدة لحظة تسليمها . بدأت بتسليم الفرس الذي أرسله معي سلطان وداي كهدية، ثم قمت بتقديم صندوق الألعاب الموسيقية كهدية شخصية مني له، شكر السلطان الحاضرين على هداياهم بعبارة تبارك الله»، ورغم سماعنا لرده ببوضوح إلا أن الخبير بادر بالتفسير وخاطب الجميع بأن السلطان قال بارك الله». عقب ذلك زحف صديقي حاج أحمد على ركبتيه ويديه واقترب من السلطان بعد أن أشار لي بأن أتبعه، تبعت حاج أحمد فعلاً لكنني لم أحذو حذوه لأنني تقدمت ماشياً وعندما اقتربت من السطان جلست القرفصاء وأنا أردد التحية والتمنيات استجاب السلطان لتحيتي وتقبلها بروح ودية، ثم تحرى عن جهة قدومي وأكد التزامه بحمايتي مع الوعد بأن يعاونني في رحلتي القادمة إلى مصر، ثم نصحني بأن أسرع بقدر الإمكان لأن السلطات في مصر تستعجل حضوري، وهي نفس الرسالة التي سبق لحاج أحمد أن نقلها لي من قبل، وهذا يعني أنه بات لزاماً عليّ أن أتخلى عن أي فكرة للتجول داخل البلاد بغرض إجراء دراستي عن المنطقة وشعبها. أجبت بأنني حضرت بمعية حاج أحمد وهو صديق حميم وإننى أنوي تكملة الرحلة برفقته عبر دنقلا حتى مصر إذا كان لا ينوي أن يتأخر في دارفور.

قابل السلطان قولي هذا باستحسان شديد وأذن لنا بالقيام تشيعنا عباراته التي تدعوا لنا بالتمنيات والتوفيق. كان السلطان إبراهيم في حوالي الأربعين من العمر بشرته حالكه السواد، قوي طويل القامة، مستدير الوجه، تعبر قسماته عن الحنو والعطف.

قمت في اليوم التالي بزيارة الخبير محمد وأخاه حاج حمزة وأخطرني الأخير بأنه كُلف بأن يحمل لي أمانات من مصر وهي عبارة عن رسائل ونقود يُعتبر الخبير رجل ، جداً مهم وليس ذلك بسبب مصاهرته للسلطان فحسب بل بسبب ثروته الطائلة التي قيل إنها تفوق بكثير ثروات التجار المسلمين في مصر وحتى في جدة. يقع بيته أقصى الجنوب الغربي لمدنية الفاشر التي تبعد عن قرتنا مسيرة نصف ساعة بالحصان ونظرا لرفعة مكانة زوجته فإن من المتعذر مقابلته ما لم يكن هناك موعداً محدداً سلفاً، وحتى السلطان نفسه – عندما يرغب في مقابلة الإياباسي – لا يقتحم داره دون استئذان قدمت لنا الأطباق المعتادة من الحلوى والمشويات وكبد الإبل النيء وكسرة القمح المشبعة بالعسل، بعدها قدمت لنا القهوة في أقداح من الصيني، بعد ذلك سارع حاج حمزة وسلمني مبلغ الخمسمائة دولار ماري تريزا مع رسالة من حاكم عام السودان بالخرطوم أبهجتني تلك الرسالة من هرفون جامسند الذي كان يشغل منصب القنصل العام في مصر.

أنظر كيف يتجلى الفرق في التعامل بين حاج حمزة وذلك الطرابلسي الجشع محمد زومیت في أبشي إذ لم يكلف حاج حمزة السوداني نفسه مشقة الحصول على إيصال يفيد باستلامي المبلغ، بينما ألح ذلك الطرابلس – الذي خبر التعامل مع الأوروبيين- على ذلك، وعلى أية حال فالكثيرين من عرب شمال أفريقيا وخصوصا سكان طرابلس يُعدون دون تجار النيل طباعاً وحميد خصال.

انتهزت هذه السانحة وطلبت من الخبير محمد أن يتوسط لي لدى السلطان حتى يحقق لي رغبتي في السماح بالتجوال والسعي داخل البلاد، لكنه اعتذر لي متعللاً بأن موقعه لا يمكنه من التأثير على السلطان خصوصاً في مثل هذا الأمر لأن المواطنين سيلصقون به تهمة الخيانة لا محالة خاصة وقد علموا بأن اخاه أحضر لي رسالة ونقوداً وهكذا سيدمغونه بالعمالة للأتراك وخيانة البلاد وغير ذلك من التهم، لكنه وعدني بأنه إذا سؤل رأيه سيؤازرني وسيؤكد براءة مقصدي وسيوضح بأنه ليس هناك ضرر البتة من تجوالي داخل البلاد. ثم تطرق الحديث بيننا لإمكانية استقدام حرفيين من أوروبا للاستفادة منهم في تعليم المواطنين، لكنني أقنعنه بأن هذا شئ غير عملي وغير معقول لأسباب أوضحتها له، ثم بعد إنتهاء الزيارة عدت أدراجي لمسكني. وفي اليوم التالي فكرت في أن أتقدم بطلبي للسلطان مباشرة إلا أن مسعاي باء بالفشل لأنني ظللت أقضي أربع أو خمس ساعات كل يوم في غرفة الأمين بخيت – بالقصر – على أمل أن أقابل السلطان لكن دائما يطرأ ما يمنع السلطان عن استقبالي، بيد أن تلك الساعات لم تضع هدراً لأن هناك الكثيرين ممن يترددون على القصر إنتظاراً للمقابلة وكنت استفيد من بعض المعلومات التي أستقيها منهم، ومع ذلك لم يكن جُلهم من الأشخاص المريحين بسبب إزعاجهم وفضولهم وتطفلهم الذي مارسوه معي كثيرا .

كنت أصطحب خرائط تيرمان وهاستنس المبينة لدرافور والتي جهزت للبعثة الألمانية المكرسة للبحث عن فوقيل ، والغرض من إصطحابي لتلك الخرط ليس المراجعة والإطلاع بل كنت أرمي لإحاطة نفسي بهالة كسباً لثقة الأهالي وإزاحة الشك والريب من أذهانهم، وإمعاناً في إظهار إلمامي التام ببلادهم، أخبرتهم – في حضرة الأمين بخيت وكبار رجالات الدولة – بأننا نملك منذ زمن بعيد معلومات وافية عن جميع الأنهار والجبال والقرى الموجودة في دارفور إلا أننا لا نستخدم هذه المعلومات بوجه يضر البلاد، لم يستطع الجميع إخفاء دهشتهم وسرورهم لهذه المعلومات التي تميط اللثام عن كثير من الأسئلة المحيرة التي كانت تجول بأذهانهم، بيد أن هذا المكان – الذي يجاور قاعة السلطان – لم يكن الموقع المناسب لمناقشة مثل هذه الأمور وبالتالي كان علي توخي الحيطة والحذر.

حرص الكل من مسئولي القرى وأصحاب الحواكير على رؤية قراهم على الخرائط وظلوا يحملقون فيها بدهشة ويطل من أعينهم فرح طفولي مع قناعة تامة بالموقع الذي أحدده لهم في الرسومات. لقد سعدت جدا بانفعالات «تيما المسبعاوي» وتجاوبه مع الخرائط خصوصا عندما شرحت له أسس تصميمها، ولاحظت أنه كان مقتنعاً تماماً بكل ما بينته له من معلومات، علماً بأن تلك المعلومات لم تخل من بعض النقائص والأخطاء. أخيراً وفي الثاني والعشرين من مارس نجحت في عرض طلبي على السلطان وكان ذلك بعد العرض العسكري – أي «العرضة» كما يسمونها والتي سنتعرض لها لاحقاً – الذي تم في الثالث عشر من الشهر. انتقل السلطان للقصر الجديد الواقع على الجانب الجنوبي للبحيرة، بينما يقع قصر تومباسي – بيضاوي الشكل أيضاً – على بعد دقائق قليلة من رهد تندلتي، ويمتد القطاع الطولي لذلك القصر من الشمال الغربي للجنوب الشرقي، ويقل محيطه عن القصر القديم وشيدت جدرانه من الطين، ومدخل «الأوردي» يواجه البحيرة مباشرة. لاحظت أن الأبواب الخارجية للقصر لم تكن مغلقة بإحكام وكان أسلوب إغلاقها بدائي خلافاً للوضع في أقطار السودان الغربي المجاورة حيث تُصنع المصاريع من الأخشاب رغم أن صناعها هناك تُعتبر غير متقنة أيضاً. اما هنا يستخدم الأهالي فروع الأشجار كأبواب ونوافذ ، وذلك بعد نسجها ، حيث يتم تثبيتها على الجدران بحبال متينة مصنوعة من الألياف وغلقها من الداخل بالسلاسل

وفي الدهليز الخارجي للقصر يقيم حراس الأبواب من التابعين والعبيد. عند المدخل ينتصب مدفع صغير صُنع محليا، مثبت على قاعدة هرمية الشكل بعجلتين خشبيتين، ولعدم وجود الطرق المعبدة فإن هناك مشقة حقيقية عند أي محاولة لتحريكه من موقعه. يعيش في الدهليز الثاني بعض الحراس من ذوي الرتب الأعلى، ثم في الجزء الثالث يُوجد كوخ كبير مشيد من القش ومبطن بالأقمشة الملونة ومخصص لإجتماع السلطان بمستشارية. أما القسم الرابع فهو المقر الرسمي للأمين بخيت، وكان لحظتها قد دخل للسلطان بعد أن تلقى أمراً بالمثول أمامه.

يتفرع القسم الخامس من سابقه، وهناك جلس السلطان خلف ستارة تسمى «يويا». خلعت أحذيتي وزحفت تحت الستارة حتى وصلت مكان جلوس السلطان وألقيت عليه بالتحية، والمعلوم هنا أن أي تصرف تحكمه أعراف عقيمة بما في ذلك تحية الأدنى للأعلى، وتنطوي هذه الأعراف على الإجلال والتوقير. رد السطلان علي تحيتي بقوله عافية هم هم وظل يرددها لحوالي ستة مرات وتبعها بالعبارة المعهودة «أري دونقا» وفي الحال ضرب الحاضرون الأرض براحات أيديهم بقوة وهمة عاليتين. نهضت من مكاني وتوجهت نحو السلطان ثم جلست مرة أخرى مع ترديدي لعبارات التحية ثم بدأت في تقديم التماسي، أوضحت له بأنني عاطل الآن لا أؤدي أي عمل وليس لي أنشطة تجارية أو خلافه سوى بعض المهام الثانوية، فضلاً عن ذلك أصبحت محدود الحركة بسبب بغض الأهالي وعداؤهم لي لدرجة أنهم يتتبعون خطواتي كلما بارحت مكان إقامتي، ولا يكتفون بهذا السلوك فقط بل يسبونني ويتوعدونني، لذا طلبت منه السماح لي بالقيام في رحلة للجنوب حتى نبع «رتوتوك» ذي المياه الساخنة والذي بلغني أنه يقع في أقصى جنوب جبل مرة ثم أضفت بأن مهارتي كطبيب ستمكنني من الكشف عن بعض المزايا العلاجية لمياه النبع مما سيعود عليه بالنفع بحسبانه حاكم البلاد. كنت أحسب أن تستري بالمهمة الطبية سيزيح عن ذهنه الشكوك والريب واعتقدت إن تلك الحجة أفضل من أن أفصح عن رغبتي في إجراء دراسات حول طبيعة الأرض. لكن خاب فألي. إذ أفادني السلطان بصراحة شديدة بأن القيام بمثل هذه الرحلة وفي هذه الظروف يُعد من رابع المستحيلات، وذلك لأن مبعث كراهية الأهالي لشخصي هو ذلك النزاع القائم مع الحكومة المصرية وكان على أن أدرك ذلك من مجمل تصرفات الشرتاي حنيفي وسلوك أهالي الفاشر نحوي، وعزز السلطان أسبابه بالرفض بأنه لم يتول الحكم لفترة كافية، وللظروف العصيبة التي تكتنف البلاد فإنه سوف لن يضمن حياتي خارج نطاق العاصمة. ثم أضاف بأن الأمر يتطلب شيئاً من التروي والتفكير، وإنه – أي السلطان – إذا ما أطلق العنان لجاسوس تركي – حسب إعتقاد الأهالي – يتجول في البلاد سيرمونه بالخيانة حتماً ، أما إذا كنت في حاجة لمعلومات عن المنطقة وشعبها فإن من دواعي سروره أن يساعدني وهذا هو أقصى ما يستطيع تقديمه لي. لم أجرؤ على التعليق أو الإلحاح، ولذلك إكتفيت بأن التمست منه المساعدة وذلك بأن يرشح لي ثلاثة أشخاص على أن تكون لأحدهم الدراية بأرض دارفور وآخر يعرف تاريخها وثالث يكون ملماً بالعربية واللهجة المحلية.

لم يتردد السلطان بل أبدى استعداده لتحقيق هذه الرغبة. لحسن حظي فإن السلطان فهم حديثي رغم أننى كنت أتحدث بلهجة تونسية تارة وفزانية تارة أخرى بعكس الأهالي الذين وجودوا صعوبة في فهم حديثي في البداية، علماً بأنهم جميعاً يتحدثون العربية بجانب لغة الفور.

عند تلك المقابلة كان السلطان يرتدي ثوباً بسيطاً أزرق اللون ونعلاً مخملياً مطرزاً باللون الفضي، وبدا متبسطاً في الحديث لدرجة أنه سألني عن طبيعة الحصان الذي أحضرته كهدية من سلطان وداي وهل هو حصان «فالح» أي حسن الطباع، فأجبته بأنه كان علي أن أجربه ولكن ما منعني من ذلك هو أنه هدية للسطان وبالتالي لم أجرؤ على إمتطائه إذ إن هذا لا يليق.

بعد أن غادرت مجلس السلطان عرجت على غرفة الأمين بخيت كي أقابله واستعلم عن الخبراء الذين وعدني بهم السلطان، وكم كنت محظوظاً لأن الظروف هيأت لي لقاءاً مع رجل له إلمام تام بأرض أجداده يُدعى عبد العزيز فتجاذبت معه الحديث عن المساليت في غرب البلاد، وخصلة النهب لدى فرع الترجي، وعن أكلي لحوم البشر من مساليت «أم بوس» الذين لم يصدهم إعتناقهم للإسلام عن ممارسة هذا الفعل المفزع، وأفادني بأنهم حتى الآن يتخذون من الجلود البشرية قرباً للمياه ويصدرونها لداخل دارفور أحيانا. ومن المعلومات الغزيرة التي زودني بها هذا الرجل تعرفت على الأنهار المختلفة التي تنحدر من مرتفعات جبل مرة وعرفت الكثير عن الوديان التي تنبع من سفوحة الغربية وتصب مباشرة في وادي «أزوم» والذي يحتل في بدايته مجرى وادي «باري» ثم يعرج نحو الجنوب الغربي حيث يستوعب مياه وأديي أسونقا» و «أبوساناط» المقترنان قبل الإلتقاء به- ثم يندفع نحو الجنوب حتى ديار الداجو ليتحول إلى بحر السلامات. وهنا سمعت لأول مرة عن مقاطعة «فور التموكة التي تقع جنوب غرب جبل مرة، ومنها ينساب وادي «إبرة» نحو الجنوب ليلتقي بواديي «جندي» وبلبل» المنحدر من المرتفعات الجنوبية لجبل مرة، ثم يخترق ديار الرزيقات حيث يُسمى – هناك – وادي «التابا» أي بحر العرب التابع لمجموعة نهر النيل. وأضاف محدثي بأن مياه الأمطار التي تندفع من جبل مرة نحو الشرق تتجمع في مجرى واحد يعرف فيما بعد باسم وادي «الكوب» أو « الكوع» إلا أن مجرى هذا الوادي لا يصل النيل بل تتقطع مياهه إلى برك ومستنقعات ضحلة بجنوب دارفور”

لم يكتف محدثي بذلك بل زودني بمعلومات دقيقة عن السكان وأقسامهم المختلفة وذكر لي بأن الأهالي يعدونهم على أصابع اليد الواحدة وفق حروف ابجدية عربية تقرأ كالآتي « دال، تاء، فاء زاي نون، وترمز لتلك الحروف – على التوالي – لقبائل داجو، تنجر، فور، زغاوة نوايبة، وسنعود لطرق هذا الموضوع عند تناولنا للقبائل. ووفقاً للمعلومات التي تلقيتها من هذا

الرجل فإن هناك مدونات تاريخية لا زالت باقية وأوعدني بالبحث عنها وإطلاعي عليها. الآن أصبح شغلي الشاغل هو الوصول للخبراء الذين وعدني بهم السلطان، وقد لاقيت الأمرين في سبيل الإهتداء إليهم. فالأشخاص الذين رشحهم لي أصدقائي وأغريتهم بالمكافآت ووعدوا خيراً، إرتدوا على عقبيهم ونكصوا عن عهودهم مخافة أن يتهموا بالخيانة. وحتى هؤلاء الذي يُنعتون بأنهم أصدقاء حميمون لحاج أحمد والذين بذلت لهم مكافآت سخية لم يكونوا أحسن من سابقيهم بل آثروا الإنسحاب في اللحظة الأخيرة. ومن الجانب الآخر فقد حاصرتني المشاق المتمثلة في النوايا الشريرة للأهالي وسبابهم المتواصل لي، ولعل هذا السلوك ينسجم تماما مع كبريائهم وعجرفتهم وسمة التعصب الديني المتأصلة فيهم، ومما زاد الأمر تعقيدا تلك الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة المتثملة في الضغوط المصرية على البلاد.

وهكذا صرت أتعرض للسخرية والسباب أينما حللت ولا يختلف الأمر ما إذا كنت أبحث عن أحد الخبراء أو كنت في مهمة لمعاودة شخص مريض. ظلت الإهانات تلاحقني وكنت أسمع أقزع الألفاظ حتى وأنا في القصر السلطاني. وإذا صادف أن ذهبت إلى هناك دون ان أكون بصحبة أحد الشخصيات المهمة فإنهم يبقونني مصلوباً خارج الأبواب حيث أظل منتظراً لساعات على أمل أن أحصل على الإذن بالدخول، ثم يخبرونني – في النهاية – بألا سبيل لمقابلة السلطان. وفي هذه الأثناء لم أكن مجبراً على إبتلاع إهانات المارة والمتسكعين ببصقهم على وجهي بل يتملكني في بعض الأحيان إحساس بالخوف من أستدراجي لمعركة – دفاعا عن نفسي – وهو أمر ستكون نتيجة الحتمية الأذى أو الموت الزؤام. وكنت أتعرض للكثير من المضايقات سواء في غرفة الإنتظار بالقصر أو في الطرقات العامة كما كنت أتعرض لكثير من الأسئلة التي لا معنى لها، مثل استفسارهم لي – بوصفي مسيحي إن كنت أستطيع ترديد عبارة لا إله إلا الله « استدراجاً لي حتى أكمل عبارة « محمد رسول الله، التي تمثل الشهادة الإسلامية. وفي أحدى المرات بينما كانت قاعة الإنتظار – بالقصر – مكتظة بالحاضرين دخلت إحدى الجواري من قبيلة البندة ولدهشتي فقد كانت فتاة فاتحة البشرة وكان بياض لونها يتجلى وسط هذا الرهط من ذوي السحن السوداء بما يتجاوز صفاءه الحقيقي، وللحظة إعتقدت إنها أوروبية ضلت طريقها إلى هنا. ألجمت الدهشة لساني عندما استدرجوها لتقف أمامي وهم منهمكون في سخريتهم مقترحين علي أن أتزوجها.

إضطررت لأن أنقل للسلطان بأنه بات لزاماً عليّ أن اكف عن الحضور لمقابلته ما دمت لا أجد الحماية منه صونا لكرامتي وسط العامة، إذ لا تقتصر الإهانات على شخصي فحسب، بل امتدت لتشمل بعض متعلقاتي حيث اعتاد بعضهم تشييعي بالسباب واللعنات كلما شاهدوا السرج التركي الذي كنت أستخدمه لحصاني مما أجبرني لاستبداله بسرج عربي باهظ التكاليف وذلك حتى أجنّب نفسي وخدمي الإهانات التي كانوا يتعرضون لها متى ما رآهم الأهالي وهم يقودون الفرس.

يتعرض الخدم والعبيد الذين يستخدمهم شخص مسيحي – في مثل هذه الأصقاع للكثير من الأهوال نظير إخلاصهم وولائهم لسيدهم، إذ ينظر لهم الجميع نظرة إزدراء واحتقار، وهذه النظرة هي صدى لفتاوى الكثير من فقهائهم المتعصبين الذين يرون أن خدمة النصراني سبة وخطيئة، وهكذا يتعرض الخدم للمضايقة من قبل السوقة والدهماء الذين يصورون لهم قتامة الحياة في أوروبا وما سيلاقونه من متاعب جمة سيتحملون ويلاتها فيما بعد، الأمر الذي يقتضي أن يكون الخدم على درجة من المسئولية والولاء كما يتعين أن يكون سيدهم على درجة من اليقظة والحذر مع وجوب أن يحتفظ بشئ من العلاقات الإنسانية الطيبة معهم.

خلال تعاملي الطويل مع الزنوج عرفت كيف أتعامل معهم بشكل صحيح وقد نجحت في التغلب على الروح العدائية الكامنة في نفوسهم. إنتشرت الأنباء عن الحرب ضد البحارة وتحركات القوات المصرية، وذاعت الأنباء عن الوقائع المتلاحقة معركة تلو الأخرى مما حضني على التفكير في مغادرة البلاد في أول سانحة يمكن أن تلوح لي. تمكنت أخيراً من الإهتداء لثلاثة أشخاص قدموا لي الكثير من المعلومات التي كنت في حاجة إليها وذلك بغرض إثراء معلوماتي عن تلك البلاد وشعبها.

الفكي عبد العزيز، الذي سبق وتقابلت وإياه في القصر السلطاني والذي زودني بالكثير من المعلومات المهمة، هاجر أسلافة من باقرمة إلى درافور في أوائل عهد السلطان أحمد بكر (1722-1682) وكان على علم بكل ظاهرة وخابئة عن الكثير من المديريات مثل مديرية الجنوب دار أبودما)، والمديرية الغربية دار كرني) ، ودار فيا، ودار ميد، إضافة لمديريتي جبل مرة وروكرو بقراهم وأنهارهم وجبالهم والعنصر البشري السائد فيهم.

وقد طاف مخبري بهذه المناطق لأنه بعث عدة مرات للعديد من الشراتي وغيرهم من المسئولين عن تلك القرى، كما سبق وكلف بجميع ضرائبها عدة مرات. أما شقيقه الفكي مـ فقد كان رجلاً متعلماً، ووفقاً لمعاييرهم المحلية يُعتبر عالماً، وبجانب ذلك فهو يجيد لغة الفور بدرجة مدهشة، فضلا عن ذلك فهو خبير ذو علم ومعرفة وافية بتاريخ البلاد بالوجه الذي سيلبي حاجتي في الإلمام بالكثير مما تتوق النفس لمعرفته، ومن صفات هذا الرجل أنه شغوف بالعلم والمعرفة لدرجة إن تساؤلاته العديدة استهلكت الكثير من زمني ولعدة أيام وأسابيع. من جانبي بذلت الكثير من الجهد لإعطائه فكرة عن علم الجغرافية والتي كان شغوفا بمعرفتها. لم أضن عليه بالعون والمساعدة في تلقينه المبادئ العامة لكيفية رسم الخرائط، كما ترجمت شيئاً من التوراة والإنجيل له وبعض المتعلمين الذي قدمهم لي. المتعلمون من المسلمين يكنون احتراماً عميقاً لكلمة الرب رغم إصرارهم على أن المسيحية مشوبة بالكثير من التحريف الذي ألحق بها في القرون الأولى لظهورها، وإن الكتاب المقدس الصحيح إنطوى على نبوءة بظهور محمد النبي في آخر الزمان وقد طمست هذه النبوءة. لقد إفتتن هؤلاء الرجال إفتتانا شديدا بالمزامير وبيسوع المسيح الذي يكنون له احتراماً شديداً ويعتبرونه التالي لنبيهم الأعظم محمد ، ويطلقون على يسوع روح الله، ولاحظت أنهم نالوا قسطاً وآفراً من المعرفة عن حياة المسيح وآلامه ومعجزاته واستوعبوها بإيمان عميق.

الكم الهائل من أسفار الإنجيل التي أخذتها معي بناء على نصيحة السيد أرتنقتون أوف ليدز المهتم أصلاً بالبعثات التبشيرية والمهام الإنسانية، كانت ذات فائدة كبرى بالنسبة لي بيد أنني ندمت على إهدائها كلها لشيخ عمر في كيكوة وكان علي أن أخذ جزءاً منها لوداي ودارفور لأنها كانت ستصلح حتماً في التمهيد لعلاقات أوسع مع قطاعات المتعلمين في تلك الأصقاع. سبق للسلطان إبراهيم أن عرفتي بالباسي طاهر الذي توسمت فيه العلم والإدراك العميق لتاريخ البلاد، وكانت زريبته لا تبعد كثير شيء عن حي الجلابة «لقلوما» – مقر إقامتي – وهكذا كنت أتصل به دون أن أعرض نفسي لسباب الأهالي وإهاناتهم، لكنه للأسف كان يصعب الاستفادة من علمه لأنه رجل مرتاب بطبيعته خصوصا عندما علم بطبيعة المواضيع التي كُنت أرغب في التقصي عنها. ولم يكن مستعداً لاستقبالي لولا الأمر الذي تلقاه من السلطان، وافق على تزويدي ببعض المعلومات العامة وهو مكره.

ومن كبريات مشاكلي كانت معضلة اختيار الوقت المناسب للجلوس معه فإذا حضرت له في الثامنة أو التاسعة صباحاً يتذرع بإرتباك أفكاره بسبب تعاطيه المريسة التي كان مولعاً بإحتسائها طول الوقت. وإذا أتيته عند شروق الشمس يعتذر ويدعي بأن أفكاره غير مرتبة لعدم تناوله للمنبهات المعتادة، ويتكرر هذا التسويف في العصر أيضاً، أما عند القيلولة فالغالب أن يكون مخموراً حتى الثمالة للدرجة التي يفتقد فيها السيطرة على نفسه، لاحتسائه وقتها كميات كبيرة من المريسة، لم يكن أمامي من مفر سوى الصبر وأنا أرى وقتي يذهب هدراً بسبب مطله وتسويفه. جلست معه مرة في الصباح الباكر وشاركته إحتساء المريسة حتى حلول المساء، وبفضل هذه المشاركة أزحت عن ذهنه الكثير من الشك والتردد وبدأ يحس بشيء من الثقة حيالي وهكذا استطعت أن استدرجه على مهل لأنتزع منه بعض المعلومات وكان علي أن أنشط ذاكرته – بين الفينة والأخرى – بتقديم بعض الهدايا والهبات.

أن أسلوب حياة هذا الرجل تختلف عن بقية من عرفتهم من المسئولين من ذوي الدخول الثابتة، وكم كنت مندهشاً لمقدار الوقت الذي يهدره هؤلاء القوم في تعاطي المشروبات الكحولية وإسرافهم في تناولهما وفي نفس الوقت تجدهم محتفظين بحيويتهم ونشاطهم. والمعروف أن الذين يتعاطون مثل هذا النوع من المشروبات يقللون تدريجيا من تناول النشويات الأخرى، مثل عصيدة الدخن المصحوبة بالإدام – الوجبة المعتادة – والتي يُفترض في المرء ان يتناولها مرتين يومياً، لكنهم كثيراً ما يعرضون عن أكلها ويستعيضون عنها بلحوم الإبل والخراف المشوية وكبد الإبل الطازج المتبل بالملح والشطة الحمراء – كما هو الحال في وداي – وذلك لإشباع حاجتهم في الغذاء.

اترك تعليقاً