بقلم: بول مثيانق

تُشكل القبائل النيلية في جنوب السودان — وعلى رأسها:

الشلك (Shilluk)، والدينكا (Dinka)، والنوير (Nuer)

نسيجاً ثقافياً فريداً، حيث تتعانق الروحانيات مع الحياة اليومية في تشكيلٍ مُعقد. ورغم تنوع ممارساتها الطقسية، تلتقي هذه المجموعات في إيمان جوهري – ( بإلهٍ سماوي ) واحد، خالق للكون، ومهيمن على مساراته، في تشابه لافت مع الديانات التوحيدية الكبرى: اليهودية، المسيحية، والإسلام. هذا التوازي يطرح أسئلة أنثروبولوجية عميقة حول طبيعة الوحي الإلهي، واختلاف آليات تجليه بين الثقافات.

تختلف تسمية الإله الأعلى باختلاف اللهجات القبلية، لكنها تتفق في الجوهر، مثلاً؛

قبيلة (الشلك) تُطلِق عليه اسم: “جوانق-آشواج” (Jwøng-a Ácwääj)

فيما يعرفه (الدينكا) ب “نياليج” (Nhialic)

ويُسميه (النوير) “كُووث” (Kwoth)

هذه التسميات حسب التحليل للمعتقدات تحمل دلالةً موحدة : “الخالق الأزلي”.

هذا التصوّر لا يبتعد عن المفاهيم التوحيدية في الديانات الإبراهيمية، حيث يُشار إلى الإله السماوي؛

في اليهودية بـ”إله إبراهيم، يهوه أو إيل”.

وفي المسيحية بـ”الآب ضابط الكل، القدوس”.

وفي الإسلام بـ”الله، المقتدر، مالك الملك”.

والتي تجتمع كلها في جوهر ” الخالق الأوحد”

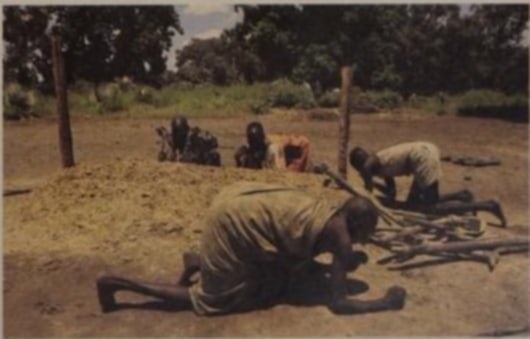

الاختلاف الجوهري يكمن في آليات كشف الإله عن ذاته. فبينما تعتمد الديانات الإبراهيمية على سلسلة من الأنبياء والرسل كنوافذ للوحي، تُقدم الديانات عند تلك القبائل النيلية نموذجاً مغايراً يعتمد على (الوساطة الروحية) عبر أرواح الأسلاف والكائنات الماورائية الأقل شأناً من الإله السماوي.

هنا، لا يُعتبر الأسلاف مجرد أموات يستعاد ذكرهم، بل هم حلقة وصل بين العالم المادي والمقدس، تُنقل عبرها التعاليم الأخلاقية والإرشادات الروحية.

هذه الآلية تأخذنا إلي نظرية، رغم ضعفها :

(بنفس التراجيدية أن الإله الأزلي منذ الخليقة أرسل أنبياء لشعوب ليكشف لهم ذاته ويسلكو طريقه، فالبنسبة لشعوب الإفريقية او بالأخص النيلين، الله أرسل أرواح عبر أسلافهم، ليكشف لهم ذاته العظيم، ويسلكو طريقه.)

كما يشير التحليل الأنثروبولوجي — ليست انعكاساً لـ”فراغ روحي” افتراضي، بل نظامٌ معقد يُجسّد(التراتبية الكونية) في الفكر الأفريقي: إلهٌ عليٌّ مُتعالٍ عن التدخل المباشر، يُوكل مهام التواصل مع البشر إلى كيانات وسيطة (أرواح، أسلاف، أو طوطمات)، تشبه إلى حدٍّ ما الملائكة في التقاليد السامية.

والتي تفند أسطورة(الفراغ الروحي) للنظرية الاستعمارية التي روّجت لفكرة أن المعتقدات الأفريقية نشأت لـ”سدّ فراغ” في البنية الروحية، كمحاولة بدائية لفهم الكون. بل على العكس، تكشف دراسة معتقدات القبائل النيلية عن (نسق لاهوتي متكامل)، يُعادل في تعقيده الديانات العالمية.

ففكرة أن الإله الأسمى قد اختار الأسلاف — بدلاً من الأنبياء — كقنوات للوحي، تعكس خصوصية السياق الثقافي الذي يقدّس الذاكرة الجمعية ويتّكئ على حكمة الأجداد كمرجعية أخلاقية.

هذا الطرح يتجاوز الثنائيات الزائفة (بدائي/متحضر، سماوي/أرضي)، ليُظهر أن الإله الواحد قد “تحدّث” بلغاتٍ ثقافية متعددة، بما يتوافق مع البيئة الرمزية لكل شعب.

دراسة المعتقدات النيلية تُذكّرنا بأن التوحيد ليس حكراً على ثقافةٍ دون أخرى، بل هو مفهومٌ تتشكل ملامحه عبر عدسة السياق التاريخي والاجتماعي. فإذا كانت الديانات الإبراهيمية قد اختزلت الوحي في شخصيات نبوية، فإن القبائل النيلية الأفريقية جعلت من كل فردٍ حلقة في سلسلة الوحي عبر ارتباطه بأسلافه. هذا التنوع ليس دليلاً على التجزئة، بل شهادة على قدرة المقدس على التكيّف مع أشكال الوعي البشري المتباينة.

ذلك إذا وضعنا في الإعتبار النظرية الدينية ل( آدم ) أول الأسلاف للبشرية، ك “النبي” الذي يكشف لنا (الإله السماوي) ذاته عبر خلقه.

و بهذا، تُقدّم الأنثروبولوجيا ردّاً على المركزية الدينية: الإله واحد، لكن طرق عبوره إلى الوعي البشري تُغنيه بتنوعٍ لا يُنكره إلا جاهلٌ بأسرار الثقافة.

اترك تعليقاً