لمحاتٌ من النظام الإستعماري

لم يكن مصطلح “الختان الحكومي” سوى علامةٍ من بين علامات عدة دفعت بتغييراتٍ تتكشف داخل (الفضاء النسوي) فضاء الحريم. وبسبب نقص المعطيات، لم يتمكن المسؤولون الحكوميون ولا المؤرخون الحديثون من تقدير مدى فعالية برامج مدرسة القبالة.

لا نعلم عدد النساء اللائي اخترن ولادة “الماكينتوش” (الولادة على الظهر فوق شرائح بلاستيكية) ولا إن كان معدل وفيات الأطفال قد انخفض بشكل ملحوظ. لكن يمكننا تتبع المؤشرات الخارجية لنفوذ الإمبراطورية على هذه الممارسات الخاصة. وربما بشكلٍ معاكسٍ للتوقعات، اعتمدت قوة هذه الحملة المتسارعة لإعادة تشكيل أجساد النساء على علاماتٍ ظاهرية جليّة، حيث يمكن فهم مفاهيم الصحة والإصلاح والمدنية من النظرة الأولى.

وفي قلب هذه العلامات كانت القابلة، التي تخرج إلى العلن فوق أسوار الحريم، عارضةً منفذةً لدروس الإمبراطورية في “التقدم”.

حركة التياب البيضاء

يومياً، كانت القابلات يتزيّنَّ بعلامات التغيير على أجسادهنّ وأنفسهنّ. ففي أثناء تدريبهنّ في مدرسة القبالة، كان يُمنح الطالبات “توبين” (واحد أزرق والأخر أبيض) لاستخدامهما اليومي. وتكشف إيصالات مشتريات سوق أم درمان أن مقتنيات الطالبات من الثياب استنزفت ثلث ميزانية التسوق للمدرسة. ففي شهرٍ واحد، اشترت المدرسة أربعة عشر قماشاً للقمصان، وستة أخرى للبناطيل، و”24 توب أزرق بسعر 10 قروشٍ للواحدة، و40 تياب بيضاء بسعر 19 قرشاً للواحدة”. وقد كانت التياب البيضاء مكلفةً بقدر يفوق كل شيء في لائحة المشتريات ما عدا كمية البن المخصصة للشهر. ومع ذلك، فقد كانت جديرة بالسعر. التياب الزرقاء العادية كانت تستعمل لأعمال المدرسة الثقيلة

لكن التياب البيضاء هي التي تميز القابلات المدربات عن الدايات غير المتمرسات.

كانت القابلات يرتدين التوب الأبيض فوق زينتهن المدرسية، وهي “فستان أبيض بسيط قابِل للارتداء وجهًا وظهرًا على حد سواء، مما يضمن تساوي تآكله”. وأمّا من يعمل في “أماكن أكثر رقيًا”، فكانت تزوّد الطوب الأبيض بحجابٍ أبيض و”شورتة” ومريول للمزيد من الاحتشام. وكان هذا الزي المميز دلالةً على القبالة الحديثة، وحاملوه يحملون صفةَ الممارسات الطبية المعاصرة.

ومع ذلك، قاومت كثيرات من الطالبات ارتداء الزي الرسمي في البداية، وخصوصاً عند الخروج من أسوار المدرسة. فهن على الأرجح شعرن بالضيق أو الغرابة في قصّة الفستان الجديد أو في كثرة طبقات المريول والشورتة. لكن أجسادهن اعتادت الاشكال الجديدة، وعند التخرج اشترى معظم الخريجات فساتينَ تشبه زي المدرسة الرسمي. بيد أن بعض القابلات عاد إلى عاداتهن القديمة ما إن زال عنهن رقابة الممرضتين “مسز وولفز”.

ففي جولة تفتيشية عام 1937، علقت مابل بمرارة على إحدى الخريجات: “تبدو هزيلةً ناقصة التغذية، والتوب الأبيض استعارته من جارٍ لها.” فمن دون مال لشراء الثياب أو طعامٍ يكفي، كانت هذه القابلة إعلاناً بائساً عن مزايا التدريب الطبي الحديث، حتى لو أسهم عملها الجيد في الأمومة. بل إن المظهر المهمل بحد ذاته كان يستطيع الإضرار بسمعتها.

في سنكات، التقت مابل بإحدى القابلات المبتدئات، ولاحظت: “كنت سعيدة حقاً، وما شكوني إليه هو مظهرها غير المرتب وفستانها الرث، لكن قبل رحيلي رأيتُ بتول اشترت القماش اللازم لزيٍّ كامل جديد، وأظنها ستحسن من مظهرها.” إذ إن المظهر المناسب كان سيادةً لاحترافية القبالة ورفعاً للمعايير. ولم يكن من قبيل الصدفة أن تتطلب التياب البيضاء والزي الرسمي عنايةً صحيةً ونظافةً على مستوى تعقيم الأدوات الطبية. فكانت الأزياء الجديدة تجسيداً مادياً لممارسات طبية جديدة.

تمنحنا الصور فكرةً واضحة عن الأثر البصري لجيل القابلات الجدد بتيابهن البيضاء البراقة. ففي جولات التفتيش، كانت مسز وولفز (مابل وجيرترود) تلتقطان صوراً للقابلات المدربات والدايات العاملات في أنحاء السودان، فشكّلن مجموعةً كبيرة مفصلة من الصور التي وثّقت التغيرات السريعة في القبالة السودانية خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. ولأن غالبية الصور كانت مفصَّلةً وموضوعةً بعنايةٍ، فإنها لا تُفهم كلقطات عفوية، بل كرواياتٍ مصوّرةٍ تعكس نجاح تدريب مدرسة القبالة. وكان “مسز وولفز” يتوقعان من أصدقائهما وزملائهما “قراءة” هذه الصور وفكّ الكواليس الإمبراطورية لقصة التقدّم في السودان.

في إحدى صور الثلاثينيات ، تبدو أكثر علامات نجاح المدرسة: قابلة مدرّبة، ترتدي توباً أبيض وتبتسم بثقة للكاميرا، تحمل صندوقها الطبي في اليد الواحدة وغلاية الماء المغلي في الأخرى. وخلفها بوابةٌ تحمل لافتةً بإعلان خدماتها. وفرّ ما عداه من عناصر التمييز أنها تكسبت صفةَ الوعي الكتابي—فمع أن القابلات المدربات كنّ غالباً أمّيات، فإن وجود كلمةٍ مكتوبةٍ يتيح للزبائن تمييز خدماتها. فهذه المرأة تجسيدٌ أمثل لآمال الحملات المشتركة للتدريب الطبي وتثقيف البنات.

قارن هذا النموذج بصورةٍ لمايةٍ تقليدية في ولاية البحر الأحمر (الشكل 3)، وهي من أدق صور مسز وولفز (مابل وجيرترود). فبدلاً من الوقفة الهادئة الواثقة للقابلة المتعلمة، يجلسَت الداية على مهلٍ وتبدو غير مستعدةٍ للتدخّل السريع والحاسم الذي يتطلبه مجال التوليد. وتخبرنا ملابسها وإكسسواراتها—ثوبها المخطط وقلادتها—عن نجاح ممارستها، لكن في نظر السلطة الاستعمارية كانت هذه الزينة توحي بغرابةٍ تعتريها. لا أدوات طبية تُرى، وتنبؤنا أن أصابعها النحيلة المحددة هي كل ما ستعتمد عليه في العمل. ومع أن أوضاع الأجساد يمكن أن تتبدل، تزودنا ألوان وأنماط الأثواب بمفاتيحٍ بصريةٍ للاختلافات الجوهرية بينهنّ.

وفي صورةٍ أخرى من وادي حلفا ، تقف قابلة متخرجة من المدرسة بتوبها الأبيض وصندوقٍ طبي إلى جانب دايةٍ تقليدية بلثامٍ داكنٍ من دون أدوات. وتقف المرأتان منتصبتين تجاه الكاميرا في وضعٍ يذكرنا بصور الإثنوغرافيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، التي كانت تصنف “الأنواع” البشرية على أساس الطول والوجه وغيرها. فقد كانت تلك الصور معدّةً كأدوات علمية—وهو ما انطوت عليه العلوم الزائفة مثل الفسيولوجيا التي تزعم قراءة الطابع من جسم الإنسان—ولذا لم يستطع المشاهدون إلا التمحيص في جودة ثياب القابلة والألوان، بينما ضاعت أهمية الصندوق الطبي أمام الخلفية الرملية.

وبرغم أن مسز وولفز شديدات الاهتمام بالمعدات والبحوث، إلا أن صورهنّ بينت أن التوب الأبيض والزي الرسمي هما العلامة الأكيدَة للقابلة المتمرسة.

وكان لحركة القابلات المتجولة—غالباً في ساعات الليل ودون مرافق—انعكاساتٌ اجتماعية وصحية. فقد وفّرت التياب البيضاء الجيدة مع الشال الأزرق لهن سهولةَ التحرك المدني وحمايةً من مواجهة الشكوك والاتهامات. ففي الشوارع المكسّرة في عشرينيات القرن الماضي، حيث لم تكن هناك إناراتٌ ولا مساعدين، كانت الطالبات على إستعداد الخروج متحدّيتين الليل بفانوسٍ، أما نهاراً فكن يحملن شالاً أزرق فوق التياب البيضاء لتميزهنّ عن غيرهنّ، كما كان يرتدي رجال الخدمة شريطاً أزرق على خوذهم، فكانت التياب تعلن عنهنَّ كعملاءٍ للإمبراطورية لا يجوز مساءلتهم.

والخروج من الشوارع المتهالكة كان مجرد بداية لامتداد مهامهنّ. فإلى جانب عمليات الختان وحضور الولادات، كن يقمن بزيارات متابعة، ويعملن في عيادات ما قبل الولادة، ويزورن المدارس. وكان الانتقال بين الأماكن يتطلب معرفةً دقيقةً ببناء الشوارع العريضة في الخرطوم والأزقّة المتعرجة في أم درمان. فضلاً عن ذلك، كانت العافية الجسدية أمراً حاسماً. فبينما كانت معظم نساء الطبقة الوسطى والراقية تقضين يومهن في الرعاية المنزلية أو الزيارات، كان على القابلات السير مسافاتٍ طويلةٍ تحت الغبار وأشعة الشمس الحارقة، محافظاتٍ على نظافة وبياض أزيائهن.

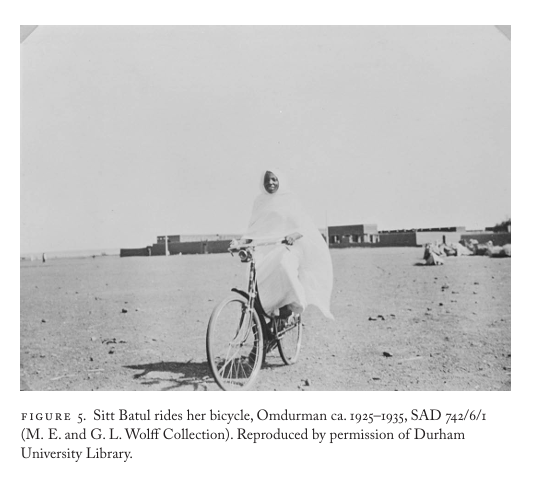

وبصفتها قابلةً رئيسية، كانت “ست بتول” مطالبَةً بقطع مسافاتٍ أكبر لتفتيش الخريجات وتجميع الطالبات الجدد. وقد تعلمت ركوب الدراجة برغبةٍ وعزيمة، ثم انتشرت صورتها وهي تضطجع بثباتٍ على المقعد، وتوبها متدليةً بعنايةٍ حول ساقيها، ثمّة مصباحٌ أمامي يحذر من مخاطر الطريق في الليل.

ويظل هذا النموذجُ متداولا في الذاكرة الشعبية.

فبخلاف عملها الطبي وتوجيهها، تُحتفى ب”ست بتول” بوصفها أول امرأةٍ سودانية تركب الدراجة—إرثٌ ظاهرٌ خفيف الظل، لكنه دليلٌ حيٌّ على قابلية النساء السودانيات من توسّع حركتهن الاجتماعية والجسدية في النصف الأول من القرن العشرين.

ومع حلول ثلاثينيات القرن الماضي، تنقل نجمتان من نساء السودان—القابلات ومعلمات المدارس—بوسائل القطارات والسفن، متجاوزات التمييزات المفروضة تقليدياً. فبالرغم من اشتراكهن في أصنافٍ محترمةٍ من العائلات، كانت المعلمات يُرفعن إلى الدرجة الثانية حين تسافرن بالقطار، بينما تُحشر القابلات في الدرجة الثالثة. وقد ثارت مابل بهذه المسألة في رسالةٍ إلى أختها:

“حقاً، إن خطورة أن تُحرم قابلاتنا الأربع من مقاعد الدرجة الثانية في حين يُخصَّص لها اللواتي لا يستحققنها مثل المعلمات، يُفجّر دمي. إنه إحباطٌ لعملنا ويبعث في الناس صورةً خاطئةً عن مكانة القابلات في هذا البلد.”

وكانت طريقة السفر علامةً اجتماعيةً صريحةً؛ فالوجود في الدرجة الثالثة يعني اكتظاظاً وعدم خصوصيةٍ، والتعرض للبرد القارس على أرصفة المحطات ليلاً أو لسفن النيل المحملة بالبضائع. وبالرغم من ذلك، كان على القابلات أن يستأذنّ جهوزيتهن للعمل عند الوصول إلى الوجهة.

كان منصب السفر للدرجة الثانية بالنسبة إلى مابل بمثابة التياب البيضاء والشال الأزرق؛ علامةٌ تشهد على مرتبةٍ عليا ينبغي احترامها، وتسهيل حركتها، وضمان أخلاقيتها.

وفي إطار السيطرة الإمبراطورية على أجساد النساء، أصدر الحكومة بعد ثلاث سنواتٍ من افتتاح مدرسة القبالة قراراً بتسجيل جميع القابلات ومراقبتهنّ. وكان من المفترض أن تدون كل قابلة عدد الولادات الحية والميتة التي أجرتها سنوياً، ثم تعرض دفاترها على طبيبٍ محليٍّ أو ضابطٍ طبيٍّ لتجديد رخصة العمل. لكن في الواقع، غابَت الدقة؛ فقد ضاعت دفاترٌ، وتهرّبت بعض القابلات من الغرامات، وعملت أخريات دون ترخيصٍ. فانحصر دور الحكومة بالتخمين عمّا إذا كانت جهودها لخفض وفيات الأمهات ورفع معدلات الولادة تحقق أثرها.

وأيقنت مابل أخيراً أن الخط الفاصل بين المرخص وغير المرخص لا يعكس حقيقتها. ففي سجل تفتيش القابلة فاطمة علي إدريس الكركراب من مروي، نقرأ أنها رُخصت في مارس 1930 بوصفها “عجوزاً وغير كفؤة”، ثم أُلغي ترخيصها في 1932، ومع ذلك عملت على 72 حالة ذلك العام. واقترحت مابل حينئذٍ تجديد ترخيصها لأن “الموت وحده يمنعها من العمل”. وبعد عامٍ دفعت فاطمة علي خمسة قروشٍ لترخيصٍ جديدٍ بعد أن أفسدته الأمطار. واعترفت مابل أخيراً بأنها رغم تقدم سنها وخبرتها المحدودة، فإنها “محبوبة جداً” في مجتمعها. إن صمود فاطمة علي يعكس حدود السيطرة الإمبراطورية ورغبة المحليين في اغتنام الفرص. فقد استمرّت ممارستها ازدهاراً سواء برخصةٍ أو دونها. وربما وجدَت فيها بعض الفائدة المهنية، رغم أنها لم تتقن الأساليب الجديدة، لكنها كسبت هيبةً من ارتباطها المتقطع بتأثير مدرسة القبالة.

وفي ممارستهن ورخصهن وملابسهن، كانت القابلات طلائع النظام الإمبراطوري الجديد(الإستعمار الإنجليزي). فقد أصبحت التياب، تُمنح كزينةٍ للمرأة المولدة (القابلة)، رمزاً للمواطنة والخدمة العامة. وكما كانت هدية الزوج للتوب علامةً على بلوغ الزوجة مرحلة النضج الاجتماعي، كانت التوب هو -الزيّ علامةً على التدريب المتقدم والانتماء المهني. فظهرت شخصيةٌ جديدةٌ للمرأة، مربوطةٌ بعائلتها والمؤسسات الحكومية في آنٍ معاً.

ولندرك تماماً، فقد ظلت التياب البيضاء الرفيعة الموروثة من أزياء النخبة الخيار الأول للنساء الراقيات. لكن عندما تسلّمت نساء الطبقة المتوسطة الطوب البيضاء العادية، تحوّلت إلى رمزٍ لجسديةٍ جديدةٍ ومسؤوليةٍ مدنيةٍ. ولم يكن هذا الترميز خفيفاً. ففي إحدى الحوادث الشهيرة، وجدت مابل إحدى طالباتها على وشك إجراء الولادة لإمرأة “وكانت ترتدي قماشاً ضيقاً فقط، جاثيةً كالوحش أمام المريضة.” وعندما سألها عن السبب، أجابت بأنها “خافت من اتساخ الزي الحكومي.” ومن المفهوم أن الطالبة كانت تقدر قيمة زيها الرمزي إلى الحد الذي اضطرتها إلى خلعه حتى لإنجاز عملها. لكن خطأها كان في أن الرمز أخفى الوظيفة. أما “ست بتول”، فارتدت زيها لتتحرك بحريةٍ في الشوارع—فقدمت، بزيها وحركة جسدها الجديدة، نموذجاً ملموساً لامرأةٍ متعلمةٍ ذات أخلاقٍ رفيعةٍ وموكلة إليها أقدس وظائف المجتمع.

اترك تعليقاً