بقلم: ماري غريس براون

ترجمة: أيمن هاشم

تجربة رفاعة

آمن الإداريون الاستعماريون أن التعليم الرسمي على النمط الأوروبي هو الخطوة الأولى لإصلاح المجتمع السوداني، رجالًا ونساءً. بعد انتصاره في أم درمان، اقترح كتشنر إنشاء “كلية غوردون التذكارية” بالخرطوم. في عرض استعراضي للتحضير، جمع أكثر من ١٠٠ ألف جنيه إسترليني عبر حملة تبرعات في بريطانيا.

في ٣ يناير ١٨٩٩، وبعد أربعة أشهر فقط من الغزو الأنجلو-مصري، أُبلغ العمال بزيارة مفاجئة لكرومر لتفقد الموقع. حُفرت الخنادق بسرعة قياسية، ووضع كرومر حجر الأساس، وأُرسل مجراف الاحتفال إلى الملكة فيكتوريا. لاحقًا، تحت جنح الظلام، نُقل الحجر لإعادة وضعه بعد تسوية الأساس.

رغم العجلة في تأسيس الكلية، غاب وضوح الهدف من التعليم الحكومي. كانت “الخلوات” – المدارس الدينية غير الرسمية – تُعلّم الأولاد وقليلًا من البنات القرآن والحساب بطريقة الحفظ، لكن خريجيها لم يكونوا مؤهلين للوظائف الإدارية. اقترح السير جيمس كوري، أول مدير للتعليم، افتتاح مدارس ابتدائية لإعداد الصبية للكلية ثم للخدمة الحكومية. كان المنهج ضيقًا: “فهم أبسط آليات الحكومة”. خطة متحفظة، بحجة فقر البلاد وعدم جدوى الإنفاق على تعليم غير مرتبط بالإدارة.

في المقابل، ركزت الجهود على “الكتاتيب/ الخلاوي” التي تُدرّس الأساسيات والدين. تناقض صارخ: تأسيس كلية غوردون السريع يوحي بطموح تعليمي، بينما الواقع يكشف ترددًا في تغيير النظام التعليمي. كحال أجزاء أخرى من الإمبراطورية، رأى الإداريون أن التعليم العالي باهظ وخطير، فاقتصر على نخبة. من ١٩٠٠ إلى ١٩٢٠، تُرِبّى عدد قليل من الصبية لإدارة محلية. ارتفع عدد الطلاب من ٦٠٠ إلى ٧٨٣ فقط بحلول ١٩١٤.

تعليم البنات: معركة ضد التيار

سقط تعليم الفتيات ضحيةً للاعتبارات العملية. كتبت الناشطة حاجة كاشف بدري بغضب: “حاول الإداريون البريطانيون عرقلة تأسيس أول مدرسة للبنات. تأخير تعليمهن يعني الحفاظ على التخلف وإطالة الاستعمار”. أصابت في ربط تعليم النساء بإنهاء الهيمنة الأجنبية، لكنها أخطأت في تفسير تردد البريطانيين كسياسة متعمدة. كانت التحديات مادية: تكاليف البناء والمعلمات. والأهم، خشية إثارة القيادات الدينية المحافظة بعد هزيمة المهدي.

التزمت الحكومة “اتفاقية جنتلمان” مع الشيوخ: عدم التدخل في الشؤون الدينية أو الأحوال الشخصية. امتد هذا الحياد إلى ثقافة النساء. بدت أي خطوة نحو تعليم البنات مجازفة قد تثير التمرد.

لكن مبادرات خارجية تحركت. عام ١٩٠٠، افتتحت بعثة الآباء الكاثوليك مدرستين للبنات بالخرطوم وأم درمان، تلتها مدرسة أنجليكانية عام ١٩٠٣ وأخرى أمريكية ١٩٠٨. ركز المنهج على القراءة والحياكة والكتاب المقدس، مع “بند ضمير” يسمح للمسلمات بتخطي الدروس الدينية. لكن الغالبية العظمى من الطالبات كن أجنبيات: سوريات وأرمنيات وأوروبيات. فشلت البعثات في جذب السودانيات إلا من النخبة ذات الصلات الدولية.

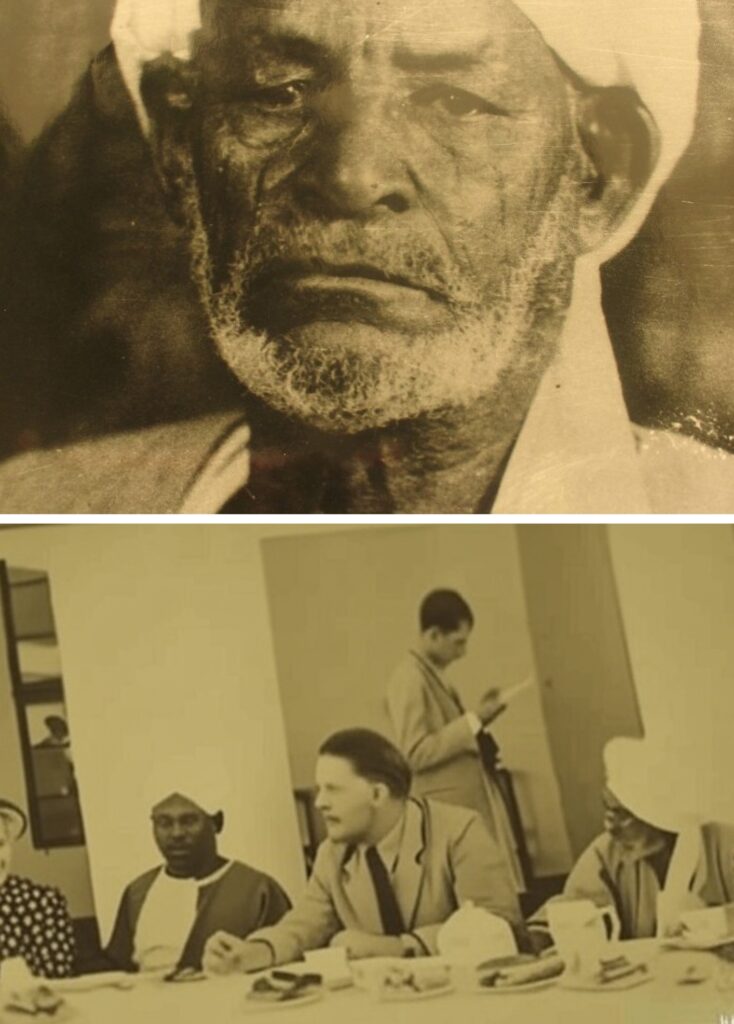

بدري: رائد تعليم البنات

وقع العبء على شيخ سوداني ذي ثلاث عشرة ابنة. الشيخ بابكر بدري، المحارب السابق في جيش المهدي والتاجر المفلس، قبل عام ١٩٠٣م إدارة مدرسة أولاد حكومية برفاعة. بلا تدريب تربوي، تعلم استخدام السبورة بين عشية وضحاها، وحفظ التمارين الرياضية، وصنع مجسمًا للكرة الأرضية من قرعة مجوفة!

عام ١٩٠٧، وبعد إلحاح، سمح كوري لبدري بافتتاح مدرسة بنات بتمويل شخصي. شرط الحكومة:

“إن فشلت، ستتحول لغرفة حارس مدرسة الأولاد”.

ضم الفصل الأول ١٧ فتاة، تسع منهن من عائلة بدري. التحدي الأكبر: إيجاد معلمة ذات سمعة لا تشوبها شائبة. كتب بدري:

“بحثت عن امرأة ماهرة في التطريز والخياطة، من رفاعة لضمان أخلاقها وتقليل التكلفة”. نجحت المدرسة، وفي ١٩١١م تولتها الحكومة، لتبدأ حقبة التعليم الرسمي للبنات.

الإبرة والرقم: مزيج المرغوبيات

أصبحت الفتاة المتعلمة “الصفقة الرابحة” في سوق الزواج. حتى في القرى، حيث “بيوت الخياطة” التي تديرها مصريات أو سوريات تعلّم الحساب والطهي إضافة للتطريز. تزوجت كثيرات قبل إكمال الدراسة، فاضطرت المدارس لتعليمهن “رقصة الحمامة” التقليدية كجزء من المنهج!

التوب: صحيفة نسائية من قماش

تحول “التوب” – الثوب السوداني – إلى وسيلة تعبير. منذ القرن الثامن عشر، حملت كل قطعة اسمًا يعكس مصدر القماش أو موضة العصر. “الدمورية” من دمّر، “البنجالي” بخط أزرق من بنغال، و”التوتال” الفاخر من مانشستر.

أسماء مبتكرة مثل “ابن النصل الفولاذي” (١٩١٥م) جعلت العرائس “تعاقبن” إن حرمْنَ منه!

كان التاجر يختار الاسم، لكن النساء يحددن الرواج. الأسماء التي تعكس الأحداث الجارية كانت الأنجح.

“قلم مكتب البريد” (١٩١٥) يشير لمبنى البريد الجديد بالخرطوم، حيث الأقلام المربوطة بسلاسل. رغم ندرة زيارات النساء للمكتب، أصبح القلم رمزًا للحداثة والاتصال بالعالم.

بينما رأى البريطانيون في ختان الإناث و”البربرية” مبررًا للاستعمار، كانت السودانيات ينسجن حكايتهن عبر أسماء التوب وحركات الرقص. التعليم – كما في رفاعة – لم يكن مجرد محو أمية، بل إعادة تشكيل لهوية وطنية ناشئة.

بحلول ١٩٢٠، أصبحت المرأة التي تجيد الحساب وتزور البريد جزءًا من حلم الاستقلال الذي لم يدركوا أنه سيستغرق عقودًا.

“أربعون توبًا أبيض“

القيود وحملة الأجساد النقية

وصلت مابل وولف إلى أم درمان في نوفمبر 1920 مسلحةً بدمية رضيعة وجنين مشوّه محفوظ في الفورمالين. جاءت لإنشاء وإدارة أول مدرسة حكومية لتأهيل القابلات. رغم ترحيب الإداريين البريطانيين بقدومها، كانت المرافق الأولية متواضعة: اعتمدت المدرسة على عمال السجن المجاورين لإمدادها بالماء حتى حُفر بئر.

لم تكن مابل غريبة عن التحديات في الشرق الأوسط. وُلدت هي وأختها غيرترود في بور توفيق بمصر، حيث عمل والدهما في شركة شحن. بعد تدريبهما كممرضات وقابلات في بريطانيا، عادتا إلى مصر وأدارا عيادات ومدرسة قابلات في الفيوم. انضمت غيرترود لاحقًا إلى مابل في السودان عام 1925 لترأس برنامج التمريض بمستشفى أم درمان المدني.

لم تكن مهمتهما – إدخال ممارسات طبية حديثة إلى مجتمع يُعتبر فيه التمريض من واجب الأهل أو العبيد – سهلة. لكن صبرهما وصرامتهما كسبا تأييدًا واسعًا. خلال سنوات قليلة، أصبحت “الذئابتان” – كما دُعيتا – شخصيتين مهيبتين. كتب مسؤول حكومي:

“كان الرجل السوداني يخشى توبيخهما الخاص أكثر من محاكمة أمام المفوض البريطاني!”.

ولادة المدرسة من ونسة في وقت العشاء

حسب الشائعات، وُلِدت فكرة المدرسة خلال عشاء رسمي. عام 1920، جلست غريس ماري كروفوت – زوجة مدير التعليم – بجوار الحاكم العام ستاك، وألحت في سؤاله عن رأيه في ختان الإناث. بعد استفساره من مدير المخابرات، صُدم بالتفاصيل وأقسم على القضاء على هذه الممارسة.

كان ما سُمي – خطأً – “الختان الفرعوني” من أقسى أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أفريقيا والشرق الأوسط. أُجريت العملية على فتيات بين 5-10 سنوات، تستأصل فيها القابلة التقليدية (الداية) كل الأجزاء الخارجية وتُعيد خياطة المهبل بإبرة صدئة، تاركة فتحة صغيرة. بعد الزواج، تُقطع الغرز أثناء الولادة ثم تُعاد مرة أخرى.

رأى البريطانيون في هذه الممارسة رمزًا للهمجية، لكن السودانيين اعتبروها ضمانًا للخصوبة. قرر الإداريون استهداف الدايات كحلقة الوصل بين التخلف والحداثة. هدفت المدرسة لاستبدال “القابلات القذرات” بأخريات مدربات على أسس التوليد الحديث.

تزامن افتتاح المدرسة مع أزمة سياسية. عام 1922، أعلنت بريطانيا استقلال مصر من جانب واحد، فادعى الملك فؤاد أحقيته في حكم السودان. عام 1924، اندلعت احتجاجات “رابطة العلم الأبيض/ جمعية اللواء الأبيض” المطالبة بالوحدة مع مصر. بعد اغتيال ستاك في القاهرة، طردت بريطانيا القوات المصرية من السودان، وأعدمت المتمردين السودانيين.

أدت أزمة 1924 إلى تحوّل جذري في سياسة التعليم. خوفًا من انتشار الأفكار القومية، قلصت بريطانيا المدارس الحكومية للبنين، ووجهت طاقاتها نحو “الخلوات” التقليدية. بين 1924-1930، انخفضت مدارس البنين من 95 إلى 87، بينما قفزت الخلوات المدعومة حكوميًا من 78 إلى 768!

في المقابل، ازدهر تعليم البنات كعلامة على “التقدم الحضاري”. قفزت مدارس البنات من 5 إلى 23 مدرسة بين 1921-1931. كان الهدف صنع زوجات وأمهات “مستنيرات”، لا مواطنات ناشطات. بينما اعتُبر الرجال المتعلمون تهديدًا، رأى المستعمرون في النساء المتعلمات ضمانًا لاستقرار النظام.

نهاية عصر الثنائية

بعد طرد المصريين، أصبح السودان فعليًا مستعمرة بريطانية خالصة. تحولت “الاتفاقية الثنائية” إلى حبر على ورق، لكنها ظلت ورقة ضغط في العلاقات الأنجلو-مصرية لثلاثة عقود. في هذا المناخ، أصبحت أجساد النساء – بين مشرط الداية وإبرة الممرضة البريطانية – ساحةً لمعركة الهوية الأكثر حميمية.

اترك تعليقاً