بقلم: ماري غريس براون

ترجمة: أيمن هاشم

قلم مكتب البريد

البعثة الإمبراطورية

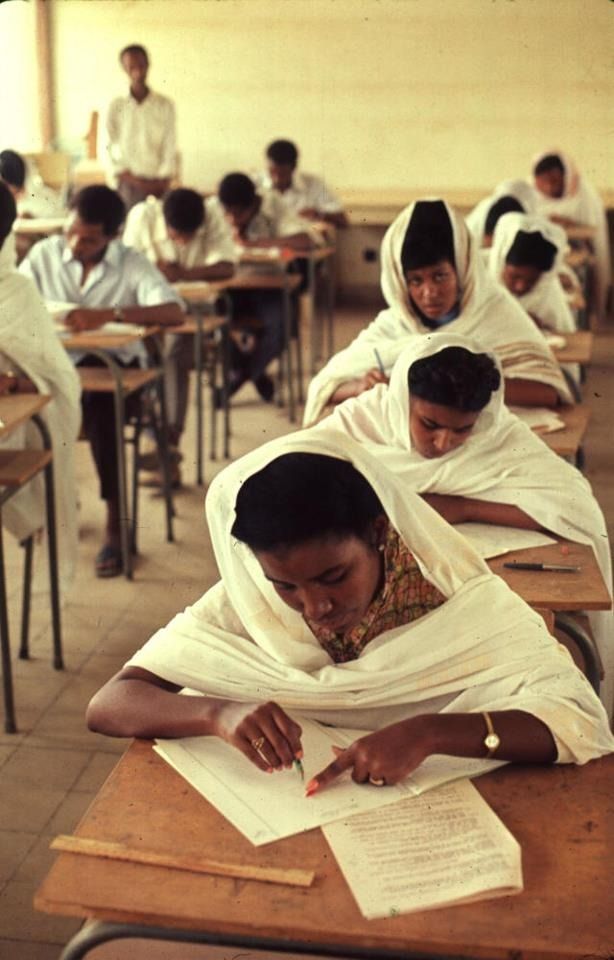

في عام ١٩٠٧م، داخل فصل صغير ببلدة رفاعة، كانت سبع عشرة فتاةً تُجيدن قراءة وكتابة كلماتٍ بلا معنى. كُنَّ ينتمين إلى الفصل الافتتاحي لمدرسة رفاعة للبنات، تجربة جريئة لاختبار مدى ملاءمة التعليم الرسمي في القراءة والكتابة والحساب للفتيات السودانيات. نظرًا لعدم وجود معرفة سابقة لدى الطالبات بالأبجدية المكتوبة، صمم مدير المدرسة الشيخ بابكر بدري كتابًا تعليميًا يعرّف مجموعات من الحروف المتشابهة ويدمجها في “كلمات” ليتدربن على نطق كل صوت.

وعندما تعلَّمن أحد عشر حرفًا فقط، زار المدرسة الحاكم الإقليمي إرنست ديكنسون. ألقت الطالبات الصغيرات ما تعلَّمنه بدقةٍ وفخر. ولحسن حظ بدري وتجربته، كان ديكنسون نفسه يجهل أبجدية العربية. فأرسل بدهشة إلى مدير التعليم يُعلن أن فتيات رفاعة تعلمن القراءة والكتابة بعد أسابيع قليلة من الدراسة!

اجتمعت عدة عوامل لإنجاح هذه اللحظة، ليس أقلها طموح الشيخ بابكر بدري، التاجر والمحارب السابق في جيش المهدي. لقد جاءت رؤيته لتعليم الفتيات متوافقة مع العقلية الإمبراطورية للإصلاح “الحضاري”. فقد اعتُبرت النساء السودانيات، المختبئات خلف جدران الحريم وطيات التوب (الثوب السوداني)، مضطهدات بشكل خاص. لذا، شكل إخراج النساء والفتيات من الظل وتعليمهن مبادئ القراءة والحساب والعادات المنزلية الحديثة ركيزة أساسية في الإدارة البريطانية للسودان. انضم إلى المشروع الإمبراطوري مجموعة من المصلحين التقدميين مثل بدري، الذين رأوا أن عزل النساء عن المجالين الاجتماعي والسياسي يُضعف قوة الأمم الحديثة. وعلى الرغم من اختلاف التكتيكات، اتفق الإمبراطوريون والمصلحون على أن النساء وأجسادهن — سواءً خُفين أو ظهرن، مُتعلمات أو جاهلات، صحيحات أو مُشوَّهات — مقياسٌ لحضارة المجتمع وحداثته.

لكن البريطانيين، وليس السودانيين، هم من حددوا معايير الظهور والتعليم والجسد السليم.

وكما في جهل ديكنسون بدرس العربية البسيط، انتشرت سوء الفهم والترجمات الخاطئة. ومع ذلك، كانت الفتيات السبع عشرة في رفاعة دليلًا لا يُنكر على بداية الاهتمام الإمبراطوري بإعادة توجيه حياة النساء السودانيات “وإنقاذها”!.

سودان غوردون

طوال القرن التاسع عشر، كان السودان إحدى أبعد ولايات الإمبراطورية العثمانية، يُدار عبر خديوي مصر، التي كانت بدورها جزءًا من الأراضي العثمانية. كانت هذه المنطقة الشاسعة صعبة الحكم؛ إذ فرضت التضاريس القاسية والتنوع العرقي واللغوي السيطرة عبر القوة بدلًا من الدبلوماسية. وكان الفساد الحكومي مستشريًا. في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، بينما كانت مصر ومعظم الإمبراطورية العثمانية تمر بمرحلة تحديث مكثفة وإعادة هيكلة اجتماعية واقتصادية، ركد السودان تحت وطأة الضرائب الباهظة وفقدان سبل العيش بعد إلغاء تجارة الرقيق.

جاءت فرصة التغيير عام ١٨٧٩، عندما أُطيح بالخديوي إسماعيل — بعد إفلاسه لمصر — لصالح ابنه محمد توفيق. كان واضحًا للسودانيين والمصريين أن توفيق سيكون دميةً لمصالح أجنبية، تحديدًا بريطانيا وفرنسا. ومع ضعف الحكومة المصرية وانشغالها، نضج وقت التمرد في السودان.

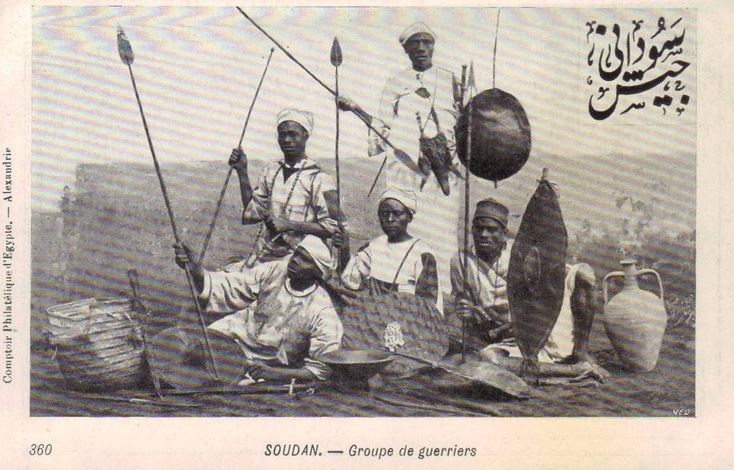

في عام ١٨٨١م، أعلن الرجل الديني الزاهد محمد أحمد بن عبد الله نفسه “المهدي”، القائد المُنتظر في الإسلام الذي سينشر العدل الإلهي في آخر الزمان. وجدت رسالته — التجديد الديني والعودة إلى أصول الإسلام — صدىً خاصًا بين من عانوا اقتصاديًا تحت الحكم العثماني. اتحد المريدون والبحارة وتجار الرقيق والمغامرون تحت وعود المهدي بإنعاش اقتصادي وسياسي عبر الفتوحات العسكرية وتطبيق صارم للشريعة. أدرك العثمانيون خطر فلسفة المهدي، فأرسلوا قوة صغيرة للقبض عليه، لكنها هُزمت بسهولة، مثلما هُزمت الحملات اللاحقة. أعطت انتصارات الرماح والعصي على أسلحة وقوات مصرية مدربة بريطانيًا مصداقيةً لادعاء ابن عبد الله بأنه المهدي المنتظر، وأن ثورة دينية على الأبواب.

جذبت انتصارات المهدي السريعة وغير المتوقعة انتباه البريطانيين، الذين كانوا قد استقروا حديثًا في مكاتبهم بالقاهرة بعد قمع تمرد وطني مصري عام ١٨٨١. رغم تحذيرات بعض الإستراتيجيين من تهديد المهدي لاستقرار المنطقة، لم تكن لبريطانيا الموارد العسكرية أو الدعم الدبلوماسي لإرسال جيش لقمع ما كان يجب أن يكون مناوشات قبلية بسيطة. بدلًا من ذلك، قدمت لندن قوة إخلاء صغيرة بقيادة البطل البريطاني الجنرال تشارلز جورج غوردون. اشتهر “غوردون الصيني” عسكريًا في ستينيات القرن التاسع عشر عندما قاد قوات صينية لقمع تمرد تايبينغ، وبرع في الخروج من المواقف الصعبة. كما كان خبيرًا بالسودان؛ فمن ١٨٧٤ إلى ١٨٨٠، عمل مع الجيش البريطاني والخديوي المصري لقمع التمردات ومحاولة وقف تجارة الرقيق المربحة على النيل الأبيض إلى الخرطوم ومصر. رغم استقالته من منصبه في السودان بسبب الإرهاق، استجاب غوردون عام ١٨٨٤ لنداء حكومته للعودة إلى المنطقة المتوترة وتجنب أزمة عسكرية محتملة.

عند وصول غوردون إلى السودان في فبراير ١٨٨٤، حمل أوامر متناقضة: إخلاء القوات والمدنيين البريطانيين-المصريين المتبقين في الخرطوم، وإعادة حكومة “صالحة” — أي خاضعة للسيطرة العثمانية، وبالتالي البريطانية. لكن غوردون أعلن — عن قصد أو خطأ — عن أوامر الإخلاء أثناء طريقه إلى الخرطوم، مما أقنع المهدي وأنصاره بأن مصر تنوي التخلي عن سلطتها في السودان. وفقد غوردون كل نفوذه الدبلوماسي.

في الخرطوم، فاجأ الجنرون المخضرم المراقبين برفضه إخلاء المدينة والاستعداد لحصار طويل. طوال العام التالي، تجاهلت القاهرة ولندن مناشداته اليائسة لإرسال تعزيزات وإمدادات، قبل أن تستجيب أخيرًا بتردد. وعندما وصلت قوات الإغاثة إلى الخرطوم في ٢٨ يناير ١٨٨٥، كان الأوان قد فات: قُتل غوردون وسقطت المدينة قبل يومين.

تركة المهدية

سيطرت الدولة المهدية على وسط السودان النيلي بعد سقوط الخرطوم ومقتل غوردون. توفي المهدي نفسه بعد ستة أشهر، تاركًا ابنه الرضيع السيد عبد الرحمن، الذي حمل نفوذ أبيه الديني والسياسي إلى القرن العشرين. عمل خليفته المباشر، عبد الله بن محمد، بلا كلل لتقوية الدولة الجديدة وعزلها عن السيطرة العثمانية أو المصرية أو البريطانية. نقل عاصمة السودان من الخرطوم إلى أم درمان، ودعا المؤمنين الحقيقيين للانضمام إليه في المدينة المختارة. نُقلت مواد البناء من الخرطوم المهجورة — الطوب والأبواب والشرفات — عبر النيل الأبيض إلى أم درمان، حيث بُنيت مستودعات ومستشفى وخزانة ومسجد وسجن وضريح مهيب للمهدي.

رغم استقلال الدولة، عانت من الصراعات السياسية والمجاعة والركود الاقتصادي. حكم عبد الله — الذي افتقر إلى كاريزما المهدي — بالوعظ الديني والخوف. مع تدفق الآلاف إلى أم درمان، تضخم عدد سكان المدينة إلى ربع مليون، ٧٥٪ منهم نساء. تبعن الزوجات أزواجهن الجنود، وسعت الأرامل إلى تعويض أو أزواج جدد، وعملت أخريات في توفير الراحة المنزلية للرجال. أدى تدفق العبيد الإناث — للخدمة الجنسية أو المقايضة السياسية — إلى اضطراب العلاقات الاقتصادية. اضطر العديد من السادة إلى إجبار عبيدهم على إعالة أنفسهم، بينما استغل بعض العبيد الأزمة للتحرر من السيطرة.

تشكيل الهوية المهدية

كان تحدي حكم هذه المدينة الجديدة المليئة بالتنوع إرثًا دائمًا للمهدية. لم تكن فتوحات المهدي عسكرية فحسب، بل ثقافية أيضًا. كمنذر بنهاية الزمان، أصدر المهدي قوانين طوارئ تحظر ممارسات قديمة مثل بيع الخمر والتبن والحداد الصاخب، وقوانين تتحكم في ظهور النساء وسلوكهن. فُرض الحجاب، ومُنعت النساء من دخول الأسواق أو رعي الماشية مع الرجال، وعوقب الرجال الذين يتحدثون إلى نساء غير قريبات.

في أم درمان، خُصص ركنٌ بالسوق للنساء، وتزوج الأنصار بأربع زوجات — الحد الإسلامي — لدرجة أن أحد المراقبين لاحظ أن المدينة “مشغولة باستمرار باحتفالات الزفاف”.

يوضح المؤرخ بي إم هولت أن هذه القواعد الصارمة لم تكن “محافظة عمياء”، بل ضرورية لفرض النظام على مجتمع مزقته العنف.

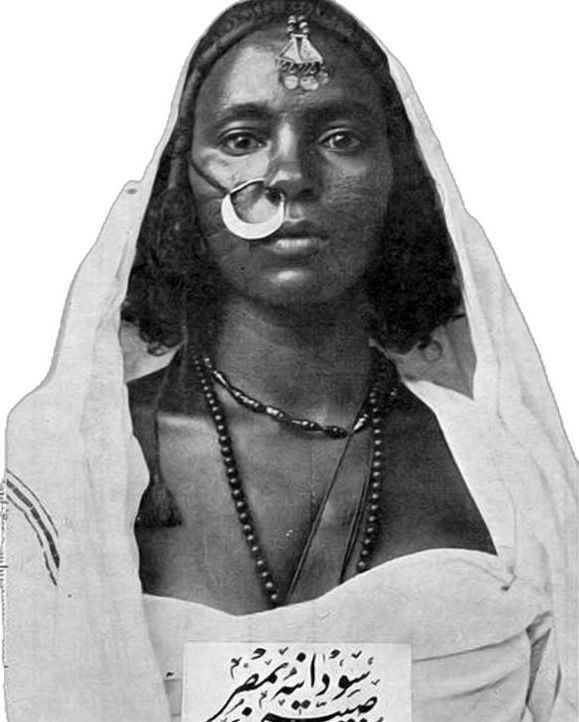

عززت التشريعات والملابس الهوية الجديدة. ارتدى الرجال عمامة وسروال قطني و”جبة” مرقعة رمزًا للتواضع، بينما حافظت النساء على التوب المستورد — الذي اكتسب شرعية محلية — كغطاء عفيف. وهكذا، رغم قصرها، وضعت عقدان من الحكم المهدي أسس هوية سودانية محافظة قائمة على الإسلام ومقاومة التدخل الأجنبي، والتي استلهمها الوطنيون الشماليون لاحقًا.

عودة البريطانيين

أعطى مقتل غوردون لبريطانيا سببًا شخصيًا للعودة إلى السودان، لا لموقعه الجغرافي أو موارده، بل لـ”إمكاناته غير المُحققة” التي أدركها غوردون. لكنهم انتظروا ١٤ عامًا قبل العودة، هذه المرة كجزء من “التدافع الأوروبي على أفريقيا”. في ربيع ١٨٩٦، تنافست بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا على حوض النيل. وعندما هُزمت إيطاليا أمام ملك الحبشة، تحرك هربرت كتشنر بقواته من مصر إلى شمال السودان. بَرمى سكة حديد لنقل الجنود عبر الصحراء، وهزم الأنصار الضعفاء من الجوع والصراعات الداخلية.

انتهت المعركة الحاسمة في ٢ سبتمبر ١٨٩٨ خارج أم درمان، حيث قُتل ١١ ألف مهدي، بينما خسر البريطانيون-المصريون ٤٨ رجلًا فقط. رُفع العلم البريطاني ثم المصري فوق قصر الحاكم في الخرطوم، مع تأبين لغوردون.

ما بعد الفتح

عانت نساء الخرطوم وأم درمان من العنف والنهب. كتب الشيخ بابكر بدري — مؤسس مدرسة رفاعة لاحقًا — أن الجنود “دخلوا منازلنا وأخذوا وأكلوا كل ما تقع عليه أعينهم”. هرب العبيد أو قتلوا أسيادهم، وتكدست الجثث في الشوارع. وبعد خمسة أيام فقط، وصل نبأ اشتباكات إنجليزية-فرنسية في فاشودة بجنوب السودان، مما دفع كتشنر — الحاكم العام الجديد — لتأمين المصالح البريطانية في إفريقيا.

كان كتشنر رجل حرب لا إدارة، فلم يطل بقاؤه. لكن المئات من البريطانيين الذين جاؤوا من بعده تمسكوا بالسودان بعنف عاطفي، كما فعل غوردون من قبل.

مغامرة إمبراطورية

أثار ضمّ مليون ميل مربع من الأراضي السودانية صعوبات قانونية وسياسية للحكومة البريطانية. فبالرغم من أن السودان فُتح باسم خديوي مصر (الذي كان خاضعًا اسميًا للسلطان العثماني)، إلا أن الحملة انتُصرت بتمويل بريطاني وبراعة عسكرية. لذا رفضت لندن عودة “سودان غوردون” لسيطرة مصرية خالصة. وفي المقابل، رفضت مصر وفرنسا وبلجيكا تحويل السودان لمستعمرة بريطانية صريحة. في القاهرة، اقترح القنصل العام البريطاني لورد كرومر إنشاء كيان سياسي جديد: حكم ثنائي تشارك فيه مصر وبريطانيا السيادة. عام ١٨٩٩، أُبرم الاتفاق الأنجلو-مصري لإدارة السودان، مؤسسًا حكمًا مشتركًا. وبما أن السودان لم يُعلن مستعمرة، كانت المهمة الغامضة للقوتين هي الإشراف على “وصاية سياسية” حتى يصبح السودانيون قادرين على الحكم الذاتي.

جدير بالذكر أن كلا الخطابين البريطاني والسوداني نظرا لهذا الحكم الثنائي كـفصل ثانٍ من سيطرة أجنبية، لا بداية جديدة. تذكّر البريطانيون دورهم في حكم السودان مع العثمانيين مطلع القرن التاسع عشر، وتحدّثوا عن “استعادة” السودان بعد خسارته المؤقتة للمهدي. بالمقابل، سمّى كثير من السودانيين الحكم الأنجلو-مصري “التركية الثانية”، إشارة إلى الحكم العثماني الأول. لكن سرعان ما اتضح أن هذه الحقبة ستختلف جذريًا.

قبل توقيع الاتفاق، شكك البعض في شرعيته. اللافت أن مصطلح “السيادة” غاب عن النص. استندت بريطانيا لحق الغزو، وتجاهلت السيادة المصرية والعثمانية. لقد كان مصطلح “الحكم الثنائي” مضللًا. فالحاكم العام للسودان — القائد الأعلى عسكريًا ومدنيًا — كان يُعيَّن بمرسوم خديوي مصر، لكن بناءً على توصية بريطانية. وهكذا، كانت السلطة الفعلية في لندن، لا القاهرة. اقتصر دور مصر على تموين الإدارة المتوسطة والتمويل.

فروق قانونية أخرى عزّزت التمايز: إذ أُدرج السودان تحت وزارة الخارجية البريطانية (لا المستعمرات)، ليُقدَّم للعالم كمشروع “إنساني” لا استعماري. حتى كرومر نفسه شكك في استدامة هذا النظام، وكتب:

“إن مات الحكم الثنائي وحلّ مكانه كيان سياسي أقوى، فلا حاجة للندم”.

لكن هذا الكيان الهش استمر خمسين عامًا.!

صنّاع الإمبراطورية

كان رجال الخدمة السياسية السودانية هم نخبةً من خريجي أكسفورد وكامبريدج المتفوقين رياضياً وفكرياً. اشترط كرومر أن يكونوا “أصحاء، ذوي أخلاق عالية… زهرة خريجي مدارسنا”. من بين ٤٠٠ رجل التحقوا بالخدمة بين ١٨٩٩-١٩٥٦، تخرّج ٢٨٥ بمرتبة الشرف. سادت روح الزمالة: فلم تُجرَ امتحانات كتابية، واُختير البعض بمصادفات طريفة. مثلًا، التحق هارولد ماكمايكل (الذي أصبح لاحقًا السكرتير المدني) بعد مناقشة عابثة عن الشرق مع أستاذ جامعي!

جذبت الخدمة في السودان الشباب الطموح برواتب عالية وإجازات طويلة (٩٠ يومًا تبدأ بعد مغادرة البلاد!). كانوا من عائلات ريفية بريطانية، مُشبَّعين بفكرة “الواجب الأرستقراطي” تجاه “الطبقات الدنيا”. كتب جون فيليبس (صهر غوردون):

“رأيت مهمتي كتحدٍ عقلي وجسدي، واستمرارًا لجهود من سبقونا لتحقيق إدارة منظمة وحياة أفضل لشعب يحتاجها”. بل ادعى أحد الموظفين أن مصطلح “استعمار” لا ينطبق على السودان، لأن الهدف كان “قيادة البلاد للاستقلال”.

حتى بعض السودانيين وصفوا الحكم البريطاني كـ”سلاسل من حرير”، لا سلاسل حديد.

لكن الوقائع تكذّب هذه الرومانسية. كان السودان حلقة في المشروع الإمبراطوري: حُوّلت زراعته من الكفاف إلى القطن لتغذية مصانع لانكشاير، وطُبِّقت معايير أخلاق فيكتورية كمقياس للتقدم. الأسوأ، أن السياسات البريطانية المُفرِّقة بين شمال وجنوب السودان زرعت بذور حرب أهلية استمرت ٥٠ عامًا بعد الاستقلال، وانتهت بانفصال الجنوب ٢٠١١م.

لمَ لا تُحضرون زوجاتكم؟

لم تكن الصورة التي رحبت بالغزاة مشجعة. وصف تقرير استخباراتي بريطاني ١٨٨٤ الخرطوم بأسواقها المليئة بمحلات القهوة والخمور، ومنازل الطين المختلطة بالروث. تحت الحكم المهدي، نُقلت مواد البناء إلى أم درمان، تاركة الخرطوم أطلالًا. كتب إدوين سارسفيلد هول:

“هكذا زالت الخرطوم القديمة بروائحها السمجة وسمعتها الفاسدة… لتبقى مهجورة ١٢ عامًا حتى دُمِّر مُدمِّروها“.

أما أم درمان — التي وصفها المراسل الحربي ستيفنز بـ“وكر الأرانب” — فكانت تعج بنساء من خلفيات متباينة: من السود الأسودات من إستويا إلى شبه بيضات من مصر، ومن العربيات إلى ذوات الوجوه العظمية المصفّفة شعرًا. رأى البريطانيون في هذه الفوضى البشرية دليلاً على “الهمجية”، بينما كانت في الحقيقة نتاج هجرات قسرية وحرب وفقر.

حاولت الإدارة البريطانية إحياء الخرطوم كمركز سياسي، لكنها شكّكت في ملاءمتها للأوروبيين. حذّرت وزارة الحربية من انتشار الحمى بسبب “أرضٍ دنّستها عادات عرق قذر”. لكن كرومر أصر على بقاء القوات، معتبرًا أن وجود العلم البريطاني ضرورة.

جسد الإمبراطورية: بين القذارة والحميمية

حملت أجساد النساء السودانيات عبء التمثيل الاستعماري. فبينما تخيل البريطانيون نساء الحريم العربيات غامضات أو نساء الأدغال الإفريقيات “المثيرة”، صُدموا بواقع المرأة الشمالية. وصفها أحد الموظفين بأنها “قبيحة بشكل فاضح”، بينما رأى آخرون أن تعرّض الصدور في الملابس التقليدية دليل على “الفحشاء”. لكن هذه الصور النمطية تجاهلت حقيقة طبقية: نساء النخبة كنّ محجبات بالـ“توب” الأبيض، بينما ظهرت النساء العاملات (بائعات السوق أو الخادمات) بملابس زرقاء بسيطة.

غياب النساء البريطانيات عزّز سوء الفهم. اعتُبر السودان “منصبًا صعبًا” لا يصلح للنساء حتى ثلاثينيات القرن العشرين، عندما تحسنت البنية التحتية. حتى ذلك الحين، مُنع الموظفين من الزواج أو إحضار زوجاتهم قبل إكمال ٤ سنوات خدمة.

عندما وصلت النساء البريطانيات أخيرًا، تغيرت الصورة. أشادت إليزابيث بلاكلي بمديرة مدرسة محلية كـ“جمال رقيق… حافظت على انضباط مثالي”، بينما وصفت ممرضة زميلاتها السودانيات بالخبيرات في سحب عينات الدم — مهارة تفوقت حتى على ممرضات لندن. لكن هذه العلاقات ظلت محدودة. فزيارات المنازل البريطانية للسودانيين — والعكس — كانت محفوفة بالإحراج الثقافي. مثلاً، حين دعا مسؤول بريطاني ضيوفه السودانيين لشاي “بالشورتات”، اعتُبرت الإشارة استعلاءً، فحضر بعضهم ببنطلونات كتأكيد على المساواة.

حتى العلاقات الحميمة كشفت هشاشة الحكم الاستعماري. كان “خادم الدلو” — الذي يُفرغ مراحيض البيوت — يعرف أسرار صحة السيدات أكثر من أزواجهن! إحدى السيدات البريطانيات ذكرت كيف مرّ الخادم بغرفة الطعام أثناء عشاء رسمي، مما أثار دهشتها.

هذه الحميمية الجسدية — رغم إنكارها — عكست اعتماد المستعمرين الكلي على “الآخر” في تدبير حياتهم اليومية.

الختان: الجدار الأخير

وصلت الهوّة الثقافية ذروتها في قضية ختان الإناث (الختان الفرعوني). حين اكتشف البريطانيون ممارسة استئصال الأعضاء التناسلية الخارجية وخياطتها، صُدموا. كتب أحد الموظفين:

“كانت هذه الممارسة البربرية حاجزًا اجتماعيًا طوال خدمتي التي دامت ٢٦ عامًا”. تحوّل جسد المرأة السودانية — الغائب خلف الحجاب — إلى رمز للهمجية التي يجب استئصالها. لكن محاولات “اختراق” الحريم لم تكن سعيًا للصداقة، بل جزءًا من مشروع “تحضيري” يهدف لإعادة تشكيل السودان من الداخل.

هكذا، بين دلو المرحاض وجرح الختان، رسم الاستعمار حدود جسده المقدس في مواجهة “قذارة” المستعَمَر. لكن هذه الحدود — كالشورتات مقابل البنطلون — كانت هشة، تعكس توترًا أبديًا بين سلطة مُفترَضة وهشاشة مُختفية.

اترك تعليقاً