من طونقفينج إلى جوبا نا باري

الكاتب: كريستيان ج. دول

ترجمة: أتيم سايمون

ملخص:

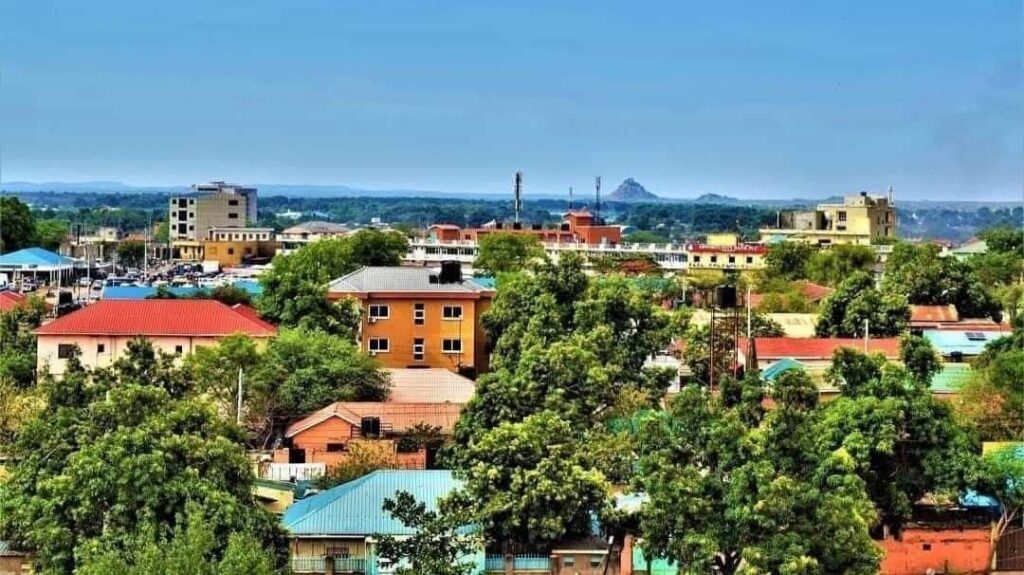

بعد استقلال جنوب السودان عام 2011، تدفق عدد كبير من الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين إلى العاصمة جوبا بهدف التأثير على عملية بناء الدولة والاستفادة منها. استنادًا إلى بحث إثنوغرافي أُجري في جوبا بين عامي 2012 و2015، يوضح هذا المقال كيف يتحوّل “الفضاء” الحضري في جوبا إلى “مكان” من خلال الممارسات اليومية لعملية التسمية. تعبّر هذه الممارسات عن التجارب المتباينة لسكان المدينة في الحرب الأهلية السودانية، وتاريخ المدينة المضطرب، وموقعهم ضمن حاضرها ومستقبلها—ومستقبل الدولة الجديدة.

يظهر ذلك بوضوح في حي متنامٍ ومثار جدل في جوبا، أصبح يُعرف باسمين مختلفين، يرتبط كل منهما بتجارب متمايزة من الصراع والنزوح داخل المدينة وخارجها. تشير هذه التسميات وعمليات صناعة المكان الأخرى إلى فهم إثني-مكاني متجذر تاريخيًا لجنوب السودان، وذكريات العنف، والإحساس بالوصول غير المتكافئ إلى الإمكانات الاقتصادية للمدينة في ظل الاضطرابات المستمرة. يُجادل المقال بأن التسمية الحضرية وصناعة المكان في جوبا (وفي مدن أخرى تتأثر بالصراعات بشكل مشابه) تُمثل مجالًا محوريًا يستطيع من خلاله سكان المدن تحدي الخرائط الرسمية والتخفيف من آثار العنف المربك. وتُعد هذه الممارسات الخطابية وسيلة حيوية يبتكر من خلالها الناس حياة مستقرة ومستقبلًا منتجًا رغم الواقع السياسي الهش وغير المستقر.

مقدمة

في أسفل طريق واسع ومنحدر، يُعرف شعبيًا باسم “طريق السفارات” لوجود سفارتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعلى نقطة له، كانت قطعة أرض بارزة عند زاوية تقاطع مزدحم مليئة بالحطام. وقد حدث هدم شريط المباني الخرسانية بسرعة فائقة. اختفى بذلك محلان كبيران يبيعان المواد الغذائية ورصيد المكالمات، وشريط ضيق يقدم خدمات النسخ والطباعة وقص الشعر، ومطعم يقدم أطباق جنوب السودان ويعرض أفلامًا أمريكية عبر بث فضائي. قبل الهدم، كانت وحدات المباني مستأجرة لكل من هذه المشاريع التجارية على حدة. أما البضائع التي كانت معروضة للبيع في ذلك اليوم، فصارت الآن بين أنقاض المباني، ما يشير بوضوح إلى أن الهدم تم دون أي إنذار مسبق.

وبما أن الشريط يقع على مسافة قصيرة سيرًا من بعض أكبر الفنادق والسفارات ومقرات المنظمات غير الحكومية وغيرها من المكاتب في المدينة، فمن المؤكد أن إعادة تطويره ستكون سريعة. في الواقع، كان قد تم بالفعل إنشاء محلين صغيرين مؤقتين—أحدهما يبيع الخبز والآخر رصيد المكالمات—بسرعة باستخدام بعض الألواح المعدنية الكبيرة المتروكة بعد الهدم .

كانت المتاجر ضحية واحدة من العديد من النزاعات على الأراضي في هذا الحي المتنامي والمرغوب للغاية الذي كانت تقع فيه سابقًا. تعكس السرعة التي نُفّذ بها الهدم، وعدم قيام أصحاب المحلات السابقين بأي إجراءات لمراجعة القرار، المخاطر المرتبطة بتوقيع أي عقد إيجار في جوبا، ومدى قيمة الأرض في عاصمة العالم الأحدث. لقد تغيّر هذا الحي في جوبا بسرعة منذ الاستقلال، ولم تتلاشَ توقعات النمو، رغم استمرار الصراعات في مناطق أخرى من البلاد.

أدى هذا الترقب الدائم لنمو جوبا المستمر والحاجة الناتجة إلى مزيد من المساحات إلى دفع العديد من المستثمرين لبناء عدة أبراج مكتبية (غالبًا فارغة) على طول طريق السفارات. تمثل هذه المباني تجسيدًا لتوقع الأرباح في اقتصاد جوبا الناشئ، وكذلك حالة عدم اليقين المستمرة بشأن إمكانية تحقيق هذه الأرباح. وتجاور هذه الأبراج دلائل أخرى على حيوية المشهد الحضري: فنادق فاخرة وبارات ومطاعم مكتظة باستمرار بموظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات وحكومة جنوب السودان. في أجزاء أخرى من المدينة، حوّلت فنادق قائمة من خيام الجيش إلى هياكل دائمة، بينما تم استخدام أراضٍ أخرى لإنشاء مكاتب مكيفة تابعة للأمم المتحدة والحكومة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عدة مكاتب بُنيت بسرعة عن طريق إعادة استخدام حاويات الشحن.

إن الحي الذي وقع فيه الهدم ونموه السريع يرمز إلى شعور بـالفرص المتاحة بعد التدفق السريع للناس والأموال إلى جوبا عقب الاستقلال، حتى وسط العواقب غير المؤكدة للصراع. لقد أظهر تدمير هذه المباني أن أي مطالبة بأي قطعة أرض داخل المدينة—بغض النظر عن العقود أو الصفقات المبرمة مع السكان من قبل المطالبين السابقين—سيتم التعامل معها بهدم سريع وكامل.

في التفاعل بين هذا الإحساس بالإمكانات المفتوحة وتحقيق الأرباح قصيرة الأجل، ترسخت الروايات المتنافسة حول الماضي والحاضر لهذا الحي.

وتتجلى هذه الروايات في اسمي الحي المختلفين: الأول، بلغة الدينكا، هو طونق فينج (Thöŋ Piny)، ويعني “الأرض واحدة ومتساوية”. أما الاسم الآخر فهو جوبا نا باري (Juba Na Bari)، من لغة الباري، ويعني “جوبا مملوكة للباري”.

فيما يلي، وبعد تقديم بعض السياقات التاريخية والنظرية، أستند إلى قصص شخصية تؤسس لهذه الأسماء، وتجسد مطالبها على الفضاء الحضري، عبر سردية جوبا، على الدولة الجنوبية السودانية. من خلال وضع أمثلة معاصرة للتسمية وصناعة المكان في هذا الحي ضمن فهم إثني-مكاني أوسع، والسيطرة على وظائف معينة، والتاريخ الأوسع لإعادة التوطين والتغيير في جوبا، أُظهر كيف تحدد الذاكرة وتجارب العنف والصراع والتوقعات بشأن مستقبل جنوب السودان الفضاء الحضري—وتحدد مكان الفرد وسط الصراع وما بعده.

جوبا المتقلبة

تأسست جوبا لأول مرة كمدينة صغيرة عام 1927، ونمت تدريجيًا لتصبح مركزًا إداريًا تحت سلسلة من الحكومات، بدءًا من الإمبراطورية العثمانية، مرورًا بالدولة القصيرة العمر لمادي، وانتهاءً بالمحمية الإنجليزية-المصرية. ومع مرور الوقت، وبخاصة بعد استقلال السودان عام 1956 (الذي سلّم الحكم للنخبة السياسية المقيمة في الخرطوم)، أصبحت جوبا تدريجيًا موطنًا لتجمع حضري متنوع يضم موظفين إداريين أجانب وتجارًا، بالإضافة إلى الأرقاء السابقين والجنوب سودانيين الآخرين. واستمر هذا الوضع بعد أن أصبحت جوبا المركز الإداري للمنطقة الجنوبية المكتسبة سلطتها حديثًا بعد نهاية الحرب الأهلية السودانية الأولى عام 1972.

في الروايات التي سيتم عرضها أدناه، تبرز ثلاث لحظات تاريخية لاحقة شكلت تغييرات جذرية في جوبا وسط تغيرها ونموها المستمر. الأولى هي فترة الكوكورا في الثمانينيات. و“الكوكورا”، هو اسم مأخوذ من مصطلح الباري الذي يعني “الحصة” أو “التقسيم”. لقد كان بمثابة استجابة الرئيس السوداني جعفر نميري لمطالب السياسيين الجنوبيين، وأتاح وسيلة لتقسيمهم عندما نقض شروط اتفاق أديس أبابا الذي أنهى الحرب الأهلية الأولى. أدى تنفيذ “الكوكورا” إلى تصاعد التوترات الكامنة: فعلى الرغم من أنه من الناحية التقنية كان يتطلب فقط أن يغادر العاملون في الحكومة جوبا لتولي وظائف في منطقتهم “الأصلية”، إلا أنه في الواقع أدى إلى إلغاء مطالب أي شخص ليس له روابط تاريخية أو رسمية بالمدينة.

أما اللحظة الثانية للتغيير الكبير في جوبا فجاءت مع توقيع اتفاقية السلام الشامل (CPA) عام 2005، التي أنهت الحرب الأهلية السودانية الثانية، وهي الصراع الذي واجه فيه الجيش الشعبي لتحرير السودان الحكومة في الخرطوم منذ عام 1983. خلال الحرب، كانت جوبا المدينة عبارة عن حصن لم ينجح الجيش الشعبي لتحرير السودان في السيطرة عليه. جعلت هذه العزلة النسبية من الزيادة السكانية التي تلت توقيع الاتفاقية في 2005 حدثًا بارزًا للغاية. فقد أدى انتهاء الحرب إلى استقرار قدامى المحاربين، وعمال الإغاثة، ورواد الأعمال، والنازحين من أجزاء أخرى من المنطقة والعالم في جوبا، على أمل المشاركة في التغيير السياسي الكبير أو الاستفادة منه. وتنافس أعضاء الحكومة الإقليمية الجديدة مع السلطات المحلية والتقليدية القائمة للسيطرة القانونية على المدينة، مستندين في مطالبهم كمحررين أو على سلطتهم القضائية التاريخية في جوبا.

أما الفترة الثالثة من التغيير الكبير فحدثت في 2011، عندما أصبح جنوب السودان رسميًا دولة مستقلة بعد استفتاء أُجري برقابة دولية، اختار فيه حوالي 98% من الجنوبيين الانفصال عن الشمال. أصبحت جوبا الآن أحدث عاصمة وطنية في العالم، وهو وضع دفع بتدفق آخر للفاعلين الوطنيين والدوليين. بدأ نظام إنساني متوسع يتنافس الآن على المساحة جنبًا إلى جنب مع الحكومة الوطنية الوليدة. في السنوات التالية للاستقلال، اندلع العنف في عدة ثكنات على أطراف جوبا، وانتشر القتال في أنحاء المدينة، مطلقًا حربًا مدمرة انتهت إلى حد كبير بتوقيع اتفاقية سلام جديدة في 2018.

أجريت بحثًا إثنوغرافيًا متقطعًا بين عامي 2012 و2015، وتركز أغلبه في جوبا. خلال هذه الفترة المضطربة، بنيت شبكة قوية من العلاقات عبر المدينة، وتتبعت التغيرات الحاصلة فيها. في بحثي، اعتمدت منهجية تنقلية، تعاملت مع “الميدان” كمتجول حضري، أمشي في المدينة برفقة أصدقاء ومعارف مختلفين، وأتجول وأختبر المدينة كما يفعل معظم سكانها الحضريين: سيرًا على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل العام. أدناه أشارك بعض الرؤى التي استخلصتها من هذه الرحلات. خلال تمشياتي، لاحظت الخرائط الذهنية والقصص التي يرويها المتحدثون معي، كما استغليت اللقاءات العفوية مع الأشخاص على طول الطريق.

في هذا المقال، أعتمد بشكل مباشر على عدد قليل من السرديات الحياتية النموذجية التي توضح التجارب الذاتية لصناعة المكان ضمن تاريخ جنوب السودان المضطرب قبل الاستقلال وبعده. وعلى الرغم من أنني أوردت كلمات وسرديات بعض المتحدثين فقط بشكل مفصل أدناه، إلا أنها تمثل عشرات التجارب الأخرى حول كيفية تجربة العيش في جوبا قبل وبعد استقلال جنوب السودان. ومن خلال محاولتي تسمية الحي الذي قضيت فيه معظم وقتي بالاسم “الصحيح”، تمكنت من فهم كيف تعكس الأسماء المتداخلة والمتناقضة للمنطقة تجارب مختلفة للمدينة. توفر هذه التسميات لسكان المدينة وسيلة ثمينة لتحديد موقعهم داخل المدينة وسط فترات التغيير المضطرب—وأحيانًا العنيف.

عن الفضاء والمكان

قدمت دورين ماسي تصورًا مقنعًا للفضاء باعتباره “تعددًا متزامنًا” و”دائم البناء”. ومن منطلق نقدي لمفهومي الفضاء والمكان باعتبارهما كيانات ثابتة تُحددها السلطة، تصوّر ماسي الفضاء على أنه غير مستقر ومتعدد ومفتوح الاحتمالات، مشيرةً إليه بشكل تعبيري بوصفه “تزامنًا للقصص حتى الآن”. ووفقًا لماسي، فإن فهم الفضاء بهذه الطريقة “يتناغم مع الإصرار المتزايد في الخطابات السياسية على الانفتاح الحقيقي للمستقبل”. كما تشير ميليندا هينكسون في مراجعتها للأبحاث حول الهشاشة وصناعة المكان في الأنثروبولوجيا، إلى أن “المكان لا يُكتشف ولا يُصنع، بل يتجمد من ظواهر مبعثرة، ويُختبر في اللحظة، ويظل في حالة تَحوّل مستمر، بما في ذلك في الإثنوغرافيا”. وبحسب هينكسون، عندما تجاوز الأنثروبولوجيون “الأطر الخطابية والتمثيلية للمعنى”، صارت “الأماكن تُصوَّر على أنها مجموعات من اللقاءات والتجارب”. وبشكل مشابه لماسي، ترى هينكسون أنه لفهم نماذج صناعة المكان كمجالات لإمكانات التحول “يتطلب منا الاعتراف بطرق التفاعل المتعددة والمتميزة نوعيًا مع الأماكن”.

وبالمثل، عند تلخيص تداعيات “التحول المكاني” في العلوم الاجتماعية على دراسات السلام والصراع، يصف بيوركدال وباكلي-زيستل خلق المكان بأنه “التحول الفعلي للفضاء من خلال التبادلات الاجتماعية، والذكريات، والصور، والاستخدام اليومي للمكان المادي”. وبناءً على هذه المفاهيم الأوسع، أستخدم هنا مصطلح “المكان” للإشارة إلى واقع ثابت يُبنى من وسط مفتوح هو “الفضاء”.

وعندما يُحدد السياق العام بالصراع وعملية بناء الدولة الجارية، يصبح الاستيلاء على الفضاء الحضري والسيطرة عليه ليصبح مكانًا أمرًا وجوديًا، لأنه يوفر وسيلة لتأكيد الحضور وإمكانية بناء حياة ومستقبل.

من الطرق الفعالة لتحديد المكان وصنعه التسمية، وغالبًا ما يتم ذلك بوسائل خطابية. بينما تسعى الأسماء الرسمية إلى ترسيخ السلطة، فإن الأسماء غير الرسمية تقوض هذا الترتيب الرأسي للمدينة، وتلصق أسماء تعكس الواقع المعاش والتاريخ للسكان الحضريين المحرومين أو المختلفين في موقعهم. يشير المفكرون العاملون في التحليل النقدي للتسميات الجغرافية إلى أن الأسماء الرسمية للمدن قد تكون فعالة في إرساء حقائق سياسية جديدة، لكنها غالبًا ما تكون موضع نزاع مستمر، ما يعكس العمليات السياسية المتغيرة والمحاولات غير المكتملة للسيطرة المهيمنة.

يشير بيغون إلى أن تحليل التسميات يجب أن يتجاوز تركيزه الطويل على المجال الرسمي، إذ يعيش غالبية سكان المدن في الجنوب العالمي في فضاءات غير رسمية، وبالتالي فإن التسميات التي تنشأ هناك تمثل الواقع الحضري بشكل أفضل. وتشير روز-ريدوود وآخرون، بالمثل إلى أن التركيز فقط على التسميات الرسمية يتجاهل الواقع الحضري متعدد الأصوات والكثيف. “المشهد الحضري للشوارع”، كما يشيرون، “ليس مجرد لوحة فارغة تُكتب عليها إيديولوجيات السلطات العليا”، بل هو “ساحة ثقافية” تتصارع فيها المجموعات الاجتماعية المختلفة حول أي تاريخ ومن أي هوية ينبغي الاعتراف بها أو تجاهلها من خلال النص الرسمي للمدينة”. و”رؤية مشهد الشارع كساحة ثقافية”، كما يواصلون، تسلط الضوء على “العمليات الاجتماعية والسياسية” العاملة في المدن، وفي الوقت نفسه توفر:

“اعتبارًا أعمق لمن يملك (أو لا يملك) السلطة لتسمية الأماكن، ومن له الحق في المدينة وأن يكون مرئيًا داخل مشهد الشارع، ومن ستسود رؤاه ومطالبه حول الماضي والحاضر والمستقبل الحضري”.

وهذا هو الحال مع التسمية في جوبا، حيث كانت السلطة على التسمية وفرض ملكية أجزاء من المدينة محل نزاع لعقود مع تغير ملامح الدولة نفسها. تصبح التسمية واحدة من أكثر الوسائل المباشرة والنشطة التي يمكن للناس من خلالها تأكيد حضورهم وتحويل المعاني والإمكانات داخل المدينة بطرق لها آثار مادية فورية وقد تمتد إلى مستوى الدولة الوطنية من خلال تقديم مطالب أوسع حول من يحق له العيش في أي مكان.

كما يشير العديد من المؤلفين، أصبحت المدن بشكل متزايد أرضية رئيسية للحرب وفضاءات للتنقل والحد من آثارها، ويشير الكثيرون إلى أن إعادة تشكيل الفضاء واستعمال التسمية يكون مشحونًا بشكل خاص في السياقات الحضرية التي تقع فيها الصراعات أو تتأثر بها. عندما تكون السلطة والمعنى في حالة تغير بسبب النزاع أو التحولات السياسية الكبرى، تصبح المدن المجال الأساسي للملاذ والفرص. ويمكن أن يوضح الاستيلاء على المدينة في مثل هذه الظروف الواقع السياسي الناشئ ويؤكد موقع الفرد بالنسبة لتأثير الأحداث السابقة على الواقع الحالي. كما تُظهر عدة دراسات في المدن الأفريقية أن المدينة هي كل من ساحة صراع وفضاء تنشأ فيه مسارات جديدة بعد الصراع، وتتشكل تضاريسها وأساليب حكمها .

تصبح عمليات إعادة البناء، وتأكيد الحضور، وخلق واقع سياسي جديد فعّالة بشكل خاص في عواصم الدول، التي بفضل إمكاناتها التمثيلية تصبح مواقع مشحونة يمكن من خلالها تصور المستقبل الوطني وتجسيد التصورات السياسية المختلفة. وقد كان هذا هو الحال في جنوب السودان، كما يتضح من محاولات عديدة لإعادة تشكيل أو نقل العاصمة: خطط تعكس كل من التصورات اليوتوبية للفاعلين الدوليين والطبيعة المتنازع عليها للدولة والأرض ومن يحق له تعريف الهوية الوطنية. وفي جوبا نفسها، تُعزز المطالب بالماضي والحاضر من خلال الوضع القومي للمدينة والثقل الكبير للمطالب السابقة والحالية عليها، فضلاً عن الطرق العنيفة التي تم بها فرض هذه المطالب.

كونها العاصمة السياسية ومركز اقتصاد جنوب السودان، تستضيف جوبا مجموعة واسعة من الأشخاص ذوي المصالح المختلفة وفهم متباين للدولة ومستقبلها. وقد تجلّى ذلك بوضوح خلال الطفرة السكانية التي تلت انتهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية عام 2005، حين تدفق الناس على جوبا بحثًا عن عمل ومكان في الواقع السياسي والاقتصادي الجديد. وتفاقمت الوضعية نتيجة التوسع الحضري الكبير بعد الاستقلال في 2011 وعدم اليقين الناتج عن العودة إلى الحرب في السنوات التالية. وبالتالي، تظل جوبا وسيطًا مهمًا للمطالبة بـالانتماء لجنوب السودان، وكذلك للحصول على وظائف معينة والمساهمة في تشكيل الدولة الناشئة ومستقبلها.

وعلى الرغم من أن وضعها كعاصمة يعني أن جوبا تخضع جزئيًا لسيطرة أكبر وأكثر ترتيبًا من الدولة مقارنة بأي مكان آخر في جنوب السودان، إلا أنها تظل مفتوحة للوافدين الجدد من جميع أنحاء البلاد الباحثين عن الوصول إلى الشبكات والفرص التي تتجاوز حدودها. تعمل جوبا كمركز إنساني واقتصادي يجذب الفاعلين من جميع أنحاء المنطقة والعالم؛ وقد أُعيد تشكيلها مرة أخرى كفضاء لـ”الحضرية الإنسانية”؛ وتُعتبر موقعًا خصبًا بشكل متزايد للتواصل مع العالم والتأثير فيه.

في مواجهة كل من الفرص الكبيرة ونظام السلطة المتنازع عليه بشدة، توفر التسمية وصناعة المكان للسكان الحضريين وسيلة لفهم عنف الماضي وتحديد الحاضر. وفي مثل هذه السياقات غير المستقرة، يصبح إيجاد مكان للفرد في المدينة وتحديده ليس مجرد مسألة أساسية، بل مسألة وجودية. وفي الأقسام التالية، أُظهر كيف أن صناعة المكان من خلال التسمية تسمح لسكان المدينة بمواجهة الترتيبات الرسمية، والتعامل مع طرق الوصول المختلفة إلى العمل، وفهم تاريخ البلاد الحديث، وتأكيد وضعهم كمواطنين في كل من المدينة والدولة.

كريستيان ج. دول، الاستاذ بقسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، جامعة ولاية نورث كارولاينا، رالي، نورث كارولاينا 27695، الولايات المتحدة الأمريكية.

أتيم سايمون، باحث ومترجم من جنوب السودان متخصص في علم الاجتماع و الانثربولوجيا.

اترك تعليقاً