المدينة – رواية قبيلة الجور

لا يطلق السكان المحليين من “الجور” على المنطقة اسم واو، وإنّما يسمونها “قيو Geu”، والتي تعني ببساطة مدينة، ويرجح سانتاندرسا في دراسته عن تاريخ مدينة واو أن الاسم المستخدم حاليا يبدو ذو أصول دينكاوية.

صرخات الحرب – رواية قبيلة الدينكا

فبالنسبة للدينكا الذين يعتبرون آخر من وصل للمنطقة، فهم لايستخدمون الاسم واو فقط للدلالة على المدينة والمنطقة المحيطة بها، وإنما لهم رواية تدعم الاسم ومعناه كما رواها الأب (أ.سنيل) في نشرة “ماسنجر” التي كانت تصدر عن الإرسالية الكاثوليكية وهي كالتالي:”كانت هناك مجموعة من الدينكا تعيش في المنطقة الواقعة شمالي مدينة واو الحالية، وأثناء هجرتهم من الجنوب الشرقي وعبورهم لنهر الجور، إستقروا شمالي احد الأنهر الصغيرة والذي يعرف باسم “كوين” والذي يشار إليه في الخرائط باسم “قيتي”، وقام قائدهم “وول أقيت” بمصادقة “كوانج طول”زعيم العشيرة المحلية المعروفة باسم “وونكيل”، وقد إستمرت صداقتهم طويلا، وقد قام ابن “وول أقيت”المعروف باسم “أقون” تجنبا للمشاكل بالتحرك إلى المنطقة الواقعة جنوبي نهر “قيتي” وإستقر عند بحيرة “أبلونق” ،أطلقوا عليها اسم “واو”، لأنّ واو كانت هي صرخات الحرب التي يطلقونها وهم يدخلون المعركة لصد جماعة “ونكيل” الذين كانوا يقومون بمطاردتهم،فأصبح اسم واو هو لقب زعيمهم المحلي ،وصارت تعرف باسم “وان-أقون”. أى واو أقون(santandrea، 1977م:3)، وعلى مسافة تقدر بأقل من كيلو متر واحد من البحيرة حيث تكثر أشجار الدليب في الركن الشمالي، قاموا ببناء وتأسيس أول قرية لهم أطلقوا عليها أيضاً اسم “واو”.

لاحقا، صارت معظم المنطقة الممتدة جنوبي نهر قيتي وصولاً إلى نهر “بوسري” تعرف باسم واو، وهو الاسم الذي حملته المدينة “الزريبة” التي تم تأسيسها لاحقا على ضفاف ذلك النهر، وتشير عدد من الخرائط القديمة و المنشورة في 1869م-1874م، إلى المنطقة الممتدة بين نهر بوسري ونهر الجور باسم واو، كما توضح عدد من الكتابات بأنّ النهر في جهته العليا يسمى بوسري، بينما يطلق عليه اسم نهر واو في الجهات الدنيا منه عن الملتقي مع نهر الجور.

وعلينا أن نميز بشكل واضح عند الحديث عن مدينة واو بين “واو القديمة” و “واو الجديدة”، وهذا يعني التفريق بين:

القرية القديمة، الواقعة على ضفاف “نهر واو” والمعروف حاليا باسم “بوسري”

و المدينة الحالية الواقعة على ضفة نهر الجور، فالاسم القديم للقرية لازال موجودا، بينما تغير اسم النهر من واو إلى بوسري (Santandrea,1977:5)، فحتى زريبة واو القديمة لم تكن في هذا الموقع، فهكذا مواقع تتغير أماكنها باستمرار.

كاتدرائية ساينت ميري

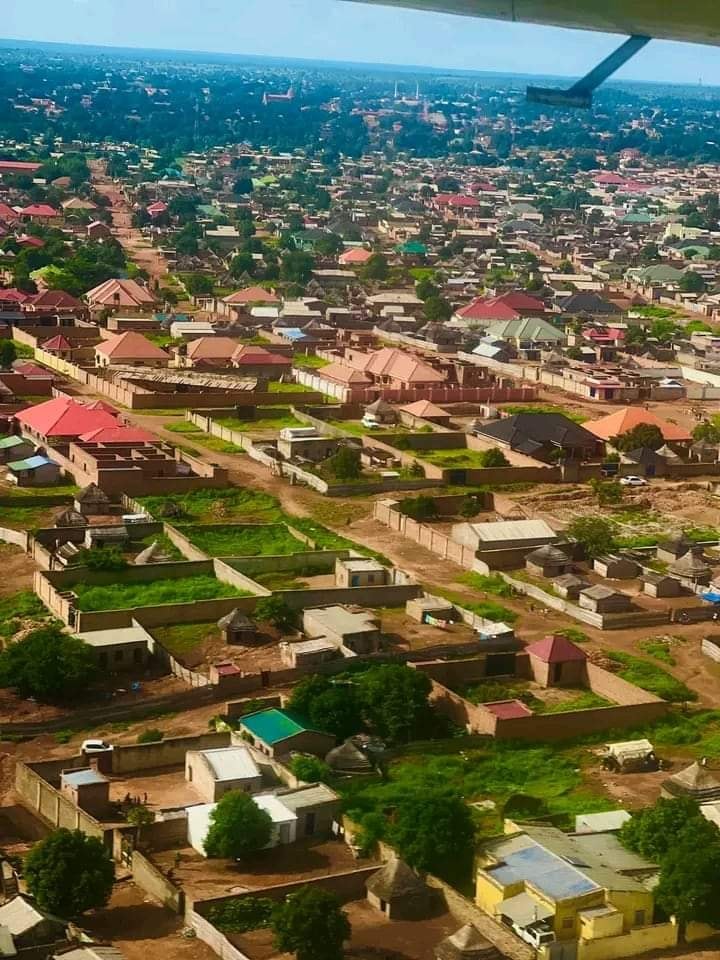

بالنسبة لمدينة واو الحديثة ،فقد تم تأسيسها بواسطة الفرنسيين وفي 1898م أعيد تسميتها إلى “فورت ديزايكس” تخليدا لأحد جنرالاتها الذين شاركوا في حملة نابليون على مصر، وعندما غادروا المدينة بعد سنتين إختفى الاسم الفرنسي من الإستخدام الرسمي والشفهي، وصارت فورت ديزايكس واو مرة أخرى، وكذلك عاد إسم طمبرة بدلا عن “فورت هوسنغر”، وديم زبير التي كانوا قد أطلقوا عليها اسم “فورت دوبلكس”، وتم وضع حجر أساس المدينة في الفترة في نوفمبر 1897م، ومن الأسباب التي قادت الفرنسيين للإستقرار في تلك المنطقة الواقعة على نهر الجور هي عمق المجري النهري الذي سيسمح لهم بالإبحار نحو فشودة على النيل الأبيض كهدف رئيسي لحملتهم.

وعلى الرغم من أنّ الروايات الشفاهية تتحدث عن أنّ قائد الحملة الفرنسي مارشاند هو الذي قام باختيار موقع المدينة، إلّا أنّ هناك أحاديث عن أنّ أحد الزعماء المحليين هو الذي قام بوصف وتحديد الموقع الذي توجد به مدينة واو الجديدة، تحديدا السلطان “برنجي” من قبيلة “فيري”..

وتقول الرواية الثانية بأنّ الزعيم “أوكيل” من عشيرة “أكوير” والذي كانت له معرفة تامة بالمنطقة، حيث تقع زريبة “كوتشوك علي” في وسط المنطقة التي تعيش بها عشيرته، هو الذي تعاون مع الفرنسيين و حدد الربوة التي أقيمت عليها المدينة للجنرال مارشاند.

وصف مستر غاير 1904م

وقدم المستر غاير في مقال له منشور في مطبوعة “نيغريزيا” التي تصدرها الإرسالية الكاثوليكية بمدينة واو في 7 سبتمبر 1904م، وصفا عاما للمدينة، قائلًا إنّهم عندما وصلوا إلى واو 1904م، كان سكان المدينة حوالي 1000 نسمة، وكان هناك عدداً من المساكن في محيط الحكومة على نهر الجور، وكانت هناك مباني عديدة مشيدة بالحجارة ومسقوفة بالزنك والخشب، من بينها مكتب الحاكم “المديرية”، ومكتب البوستة، والمستشفي والعديد من البيوت والمنازل، وكانت مساكن المواطنين تتكون من الأكواخ المبنية من الطين والقش، وتم تقسيم منطقة سكن الأهالي حسب الجماعات الاثنية التي تضم القولو، أدوقو، جور بلندا، الدينكا والكريش”.(Santandrea,1977:5)

وفي بداية تكوينها كانت مدينة واو تضم موظفي الحكومة، الذين كانوا يعملون في الجهاز الإداري، وكان عددهم معقول مقارنة مع بقية الأهالي، إلى جانب السلطات العليا مثل الحاكم، محافظ المركز، ومساعديه، وكان هناك المآمير ونوابهم بجانب بقية الموظفين العاملين في مكتب الحاكم”المديرية” والظابطية، ورؤساء المحاكم، هذا بالإضافة للأطباء العاملين بالمستشفى والممرضين والعمال، وكانت توجد بالمديرية شعبة للخدمات العامة بمكاتبها وموظفيها، وكان العدد الاكبر من العاملين في أجهزة الحكومة هم الشرطة والجيش، وبحسب ستانسلاوس بيساما:” لم يكن هناك مسئولين حكوميين جنوبيون في ذاك الزمان، فالمسئولين الجنوبيين الوحيدون هم أولئك الذين تخرجوا من مدارس الإرسالية في 1934م(بيساما:63)، وكانت للأجانب حياتهم الإجتماعية الخاصة، فقد كان للبريطانيين تجمعاتهم الخاصة، وكان لهم نادي للتنس وملاعب يمارسون فيها أنشطتهم الرياضية الأخرى.

إلى جانب منطقة سكن الأهالى و محيط سكن موظفي الحكومة، كان مجتمع واو منذ تاسيس المدينة يضم أيضاً “الشماليين-العرب” وهم الاشخاص المنحدرين من شمال السودان، وهم معروفين في الأوساط الشعبية أيضاً باسم “البحارة” و “الترك”ومؤخرا، صاروا ينادون باسم الجلابة والفلاتة، وكان الاسم الأول يطلق على التجار والأخير على المزارعين خاصة الذين يعملون في مزارع الخضر والفاكهة، ويعتبر الجلابة هم الرواد في مجال العمل التجاري بالمدينة، وكانت للفلاتة أدواراً تختلف من التي يقوم بها الشماليون، فقد كانوا يقومون بزراعة الخضر، وكان اسم “فلاتة”يطلق على جميع المهاجرين من غرب إفريقيا وتحديداً الهوسا، الذين عبروا إلى السودان وهم في طريقهم لأداء مناسك الحج في مكة، وكانت مزارع الفلاتة هي التي تزود المدينة بالخضروات(Santandrea,1977:46).

بالإضافة إلى تلك الجماعات الوافدة والمهاجرة، كانت هناك مجموعة الأغاريق الذين يعود إليهم الفضل في تطوير التجارة التي إبتدرهها الجلابة في مدينة واو، فقد قاموا بتطوير نطاقها وتحديثها، كما قاموا بتدريب معاونيهم من الجنوبيين على أسس ومبادئ العمل التجاري، وكان أغلب هؤلاء من طلاب مدرسة الإرسالية الكاثوليكية بواو.

وكانت توجد في مدينة واو مجموعة أخرى عرفت باسم “الملكية” وهي تضم السكان الذين كانوا يعيشون في محيط المدينة وأحيائها الخارجية، وهم يعتبرون من سكأنّها ويخضعون لسلاطين المدينة، ففي مسافة تبعد حوالي 2-4 كيلو متر جنوب مدينة واو على الطريق الرابط بينها ومدينة طمبرة، كانت هناك قرية اسمها “نغوبو” كان يوجد بها السلطان رابح نغا، وكانت توجد في الغابة المجاورة له بعض المساكن تشكل قرية صغيرة تضم مكونات من مختلف القبائل التي كان لها سلاطينها ومسئوليها المحليين.

إرث المهدية – الرديف

وقد ذكر سانتاندريا في كتابه عن تاريخ واو مجموعة أخرى من سكان المدينة كان يطلق عليهم اسم “المروفودين” أو “الرديف” كانوا يعيشون في منطقة سكن الأهالي، تحديدا بين الزاندي، وكان هذه المجموعة تضم مواطنين جنوبيين عادوا من الشمال وبالتحديد من امدرمان بعد أن أحيلوا للتقاعد من الخدمة العسكرية وكان بينهم عدد من الذين تقدمت اعمارهم، وكانت الغالبية منهم من الرقيق السابقين، الذين كانوا قد استرقوا من قبل “الدراويش” وتمّ أخذهم إلى أمدرمان حيث تم تجنيدهم في جيش المهدي، كما كان بينهم أشخاص يعودون بجذورهم إلى الكونغو، وقد عاد بعض هؤلاء الجنود السابقين مع أسرهم، أمّا الأشخاص الذين جاؤوا دون زوجاتهم فقد تزوجوا بسهولة في المدينة، وقد عمل معظمهم في الزراعة بينما بقى البعض منهم في المدينة يعملون في حراسة المتاجر في السوق وكانوا معروفين بجلابيبهم المرقعة التي يرتدونها، ويرجح ان تكون تلك المجموعة جزء من مجتمع الملكية الذي تشكل في ظروف المدينة الحديثة، التي تضم في تكوينها جنود متقاعدين من الجيش والشرطة، تتكون من المدنيين غير المتنمين قبليا في المدن الرئيسية، ويعيشون في المناطق التي تعرف بالملكية(2000:72،Johnson)

وبالنسبة لجون قاي يوه فإنّ الملكية: ” هي مجموعة من سكان جنوب السودان خليطي التركيب القبلي نتيجة للإنصهار القبلي ما بين القبائل الجنوبية والموظفين والعساكر الذين وفدوا من مناطق السودان المختلفة، وخاصة جبال النوبة ودارفور وشمال السودان قبل الإستقلال، وإستقر بهم الحال في كبرى مدن جنوب السودان”.(يوه، 70:2009)

واتخذت مدينة واو شىتكلها الحديث الحالي في العام 1902م عندا اعتمدت الإدارة الإنجليزية خطة إعادة توزيع القبائل ودمجها في مواقع سكن واستقرار موحدة، حيث تم ابعاد جميع السكان من غير الزاندي عن منطقة الملكية، وتم ترحيل بعض المجموعات إلى مناطق سكنها الأصلية، وتزامنت تلك الخطة مع إعادة تنظيم وتخطيط المدينة خاصة منطقة سكن الأهالي، وتمّ إلزام المواطنين ببناء منازلهم في خطوط واحجام وأسوار متشابهة. (Santandrea,1977:76)

المراجع والمصادر:

Johnson, D. (2008). Recruitment and entrapment in private slaves’ armies: The structure of the zaraib in the southern Sudan. Journal of slave and post slave studies, 162-173.

Johnson, D. H. (2000). Conquest and colonizers: soldier settlers in the Sudan and Uganda. Sudan notes and Records, NS 4, 59-79.

Johnson, D. H. (2015). SOUTH SUDAN PAST NOTES& RECORDS. Wanneroo: Africa World Books Pty Ltd.

Mosel, E. M. (2011). City limits: urbanization and vulnerability in Sudan, Juba case study. London: Humanitarian Policy Group.

Nyaba, P. A. (2021). Up from The Village an Autobiography. Juba: Willows house printing and publishing.

Santandrea, s. (1977). A popular History of wau (Bahr el Ghazal) From its foundation to about 1940. Rome: Manuscript.

Shuchiro, N. (2013). A history from above, Malakia in Juba, South Sudan c,1927-1954. The Journal of Sophia Ashian Studies No31.

Tuttle, B. (2022). To the juba wharf. Juba: juba in the making.

USAID. (2007). JUBA, WAU AND MALAKAL COOMUNITY PLANNING FOR RESETTELMENT. USAID.

أحمد، سيد أحمد. (د.ت). تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري (182م-1885م). القاهرة.

إدريس، بشرى، أحمد: (2020م). الري المصري بملكال، شاهد صامت. ناس ملكال، مدونة.

إدريس، بشرى. أحمد. (2014م). حي الملكية النشأة والتأسيس، مدونة ناس ملكال

اسماعيل، أحمد، علي: (1988م). دراسات في جغرافية المدن. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

أشويل، سلفاتور، أتير: (2018م). تاريخ مملكة الشلك، دراسة تاريخية للنظم الإقتصادية والإجتماعية في الفترة من 1956م-1821م. شندي: رسالة ماجستير غير منشور.

الحسيني، السيد: (1981م). المدينة دراسة في علم الإجتماع الحضري. القاهرة: دار المعارف.

محي الدين، البشير، أحمد: (2020م). تاريخ أقاليم جنوب السودان 1900م-1820م. جوبا: رفيقي للطباعة والنشر.

الزين، قيصر، موسى،(د.ت)، الحركة التاريخية: المدينة والدين في افريقيا والشرق الأوسط حالة الخرطوم الكبرى(1945م-1990م)، مع مقارنات دراسة في تحليل الواقع الحضري المعاصر. الخرطوم: هيئة الاعمال الفكرية.

السريع، عبد الله،(2008م). سنوات في جنوب السودان. الكويت.

القدال، محمد، سعيدL1992م)، الإنتمآء والإغتراب، دراسات ومقالات في تاريخ السودان الحديث. بيروت: دار الجيل.

القدال، محمد، سعيدL2018م)، تاريخ السودان الحديث 1955م-1820م، الخرطوم، مطبعة جامعة الخرطوم.

المالكي، عبد الرحمنL2015م)، الثقافة والمجال، دراسة في سيسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب. فاس: جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

أوو، رمضانL2021م)، ملكال(مال باكال) الأصالة والتاريخ، مقال منشور في الفيس بوك.

بيساما، إستانسلاوس مذكرات غير منشورة(د.ت)، واو.

دينق، جيمس، ألالاL2005م)، التراث الشعبي لقبيلة الشلك. الخرطوم، مطبعة جامعة الخرطوم.

سايمون أتيمL2020م)، زريبة ديم زبير.. من عمق تاريخ العبودية المهمل إلى قآئمة التراث العالمي. الدوحة: موقع الترا سودان.

سكينجة، أحمد. العوضL1994م)، ميراث العبودية، تجارة الرق في غرب بحر الغزال. كتابات سودانية.

سمية، هادفيL2014م). سيسيولوجيا المدينة وأنماط التنظيم الحضري. مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية.

شول، بول، دينقL2005م). لهجة جوبا العربية. الخرطوم: الدار السودانية للكتب.

طوسون، عمرL1937م)، تاريخ مديرية خط الاستوآء من فتحها حتى ضياعها من سنة 1869م-1889م، ج1. الإسكندرية، مطبعة العدل.

على، حسين، اسماعيل،(د.ت). المؤشرات الحضرية لمدينة كلارا، دراسة في علم الإجتماع الحضري. مجلة كلية الآداب.

أبو قرجة، مكيL2000م). صولة بني عثمان في ملاحم الثورة المهدية. مطبعة ضفاف.

لاقو، جوزيفL2005م)، مذكرات الفريق جوزيف لاقو، أمدرمان، مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية.

ناصف، سعيد.(2009م). علم الإجتماع الحضري، المفاهيم، القضايا، المشكلات. القاهرة.

يوه، جون، قاي.(2009). جنوب السودان آفاق وتحديات. الخرطوم: دار عزة للنشر.

اترك تعليقاً