للكاتبة: سوزان م. كينيون، جامعة بتلر، الولايات المتحدة (2019)

ترجمة: أيمن هاشم

مقدمة

بالاعتماد على بحث إثنوغرافي (وصفي لثقافة الشعوب) طويل الأمد في مدينة سنار على النيل الأزرق، مدعومًا بوثائق أرشيفية وتاريخية، يستكشف هذا المقال تاريخ طقوس تلبُّس الأرواح في الزار بالسودان، ويُسلِّط الضوء على تفاعل الأديان على مدى الـ 150 عامًا الماضية. تدعم بيانات السيرة الحياتية الحُجّة القائلة بأن الزار المعاصر يرتكز على أشكال وطقوس مستمدة من صفوف الجيش العثماني في القرن التاسع عشر، وهي لا تزال تشكّل أساسًا للمناسبات الطقسية، حتى مع استيعابها للتغيرات المستمرة في هذا الجزء من إفريقيا. ترتبط العديد من هذه التغيرات بالتفاعل الديناميكي للزار مع أشكال الإسلام من جهة، والمسيحية من جهة أخرى. في الفترات الاستعمارية المبكرة، كانت السلطة السياسية في أيدي البريطانيين، وكانت أرواح الزار المسيحية للخواجات (الأوروبيين) تُعتبر أكثر أهمية بكثير. اليوم، تحولت تلك السلطة في الزار إلى أرواح المسلمين الأجانب والأولياء المحليين من جهة، وإلى السود الخاضعين من جهة أخرى. هذه الأرواح تخاطب اهتمامات أجيال جديدة من المريدين، بينما تستمر التغيرات في المشهد السياسي والديني الأوسع في تغيير سياق الزار.

“مثلما خلق الأوروبيون… صورة للهمجي التي… كانت دائمًا بمثابة نظير لثقافتهم وحضارتهم، ابتكرت المجتمعات الأفريقية أيضًا انعكاساتها ونظائرها الخاصة التي ساعدتها على التعبير عن إحساسها بالذات وتحديد ممارساتها السياسية والطقسية” (كريمر (Kramer) 1993، 2).

اتخذ الزار في السودان شكله الحالي – من حيث طقوسه وبنية معتقداته – في منتصف القرن التاسع عشر، في صفوف الجيش العثماني (كونستانتينيدس (Constantinides) 1972؛ كينيون (Kenyon) 2012؛ ماكريس (Makris) 2000؛ سيليجمان (Seligman) 1914). هذا لا يعني أنه نشأ في ذلك الوقت؛ فالتعقيد الهائل للظاهرة يشير إلى أن هذه المعتقدات والممارسات كانت قديمة جدًا بالفعل. ولكن ما يظل لافتًا في الزار السوداني المعاصر هو مدى استمداد الأشكال الخارجية المرئية – طبيعة الأرواح، والأفعال الطقسية – من تلك الحقبة. وحتى مع حدوث الابتكارات، فإنها ترتكز على تلك الفترة.

الأمر اللافت أيضًا هو أن هذه الأشكال لا تستند إلى الأرواح المألوفة. على عكس أديان التلبُّس الموجودة في أماكن أخرى في إفريقيا (مثل مدغشقر، شارب (Sharp) 1993)، لا توجد في الزار أرواح لأفراد العائلة أو الجيران أو المجتمعات المحلية. فعلى نحوٍ ثابت، تمثل أرواح الزار “الآخَر”: الأجنبي، والقوى الاستعمارية المهيمنة، والعناصر الغريبة التي كانت موجودة في مصر في القرن التاسع عشر، والتي تتحول أحيانًا مع مرور الوقت إلى تمثيلات أكثر معاصرة للذوات السابقة. الزار ليس ثابتًا، لا في الممارسة ولا في المعتقد؛ فهو يتكيف ويتعدل باستمرار لتلبية اهتمامات جديدة، حتى مع بقائه راسخًا في زمان ومكان معينين. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأرواح غالبًا ما يُشار إليها كـ”أشخاص”، أشخاص من تلك الحقبة وذلك المكان المحددين.

ففي الزار، لا توجد أرواح لأشياء جامدة، أو حتى للحيوانات. إن الذاكرة والآخَرية في الزار السوداني محدّدتان للغاية، سواء من حيث الفترة أو الهوية.

تاريخ الزار في المدينة كما تكشفه (إلى حد كبير) الروايات الشفوية، مدعومة بالوثائق الأرشيفية والتاريخية.

الأدلة التي تدعم هذه التأكيدات، والتي تتجلى في الزار المعاصر. ويتضح هذا في الأفعال الطقسية (من ناحية) وفي التفسيرات الوصفية التي يقدمها المريدون (من ناحية أخرى).

ما يكشفه هذا الدليل من الزار عن التواصل الديني والثقافي في هذا الجزء من السودان.

التغيرات في طقوس ومعتقدات الزار التي تؤكد على المواقف المتغيرة تجاه التواصل مع الخارج.

قد تختلف ممارسات الزار في سنار في تفاصيلها عن تلك الموجودة في أماكن أخرى في السودان، ولكنها في خطوطها العريضة متشابهة جدًا، وبالتأكيد مفهومة بسهولة من قِبل زوار الزار من أماكن أخرى في البلاد وخارجها.

الكثير من هذه المواد ليست جديدة ويمكن العثور عليها في منشوراتي الأخرى. لكن ما يُميّز هذه الورقة هو تركيزها على تشابك الأديان (التوحيدية والروحانية) في شمال إفريقيا خلال القرن ونصف الماضيين، كما يكشفه الزار.

تاريخ الزار في سنار

وُجِد الزار في سنار منذ أوائل القرن العشرين على الأقل. وفي أماكن أخرى (كينيون 2009، 2012) فصّلتُ ما هو معروف عن أصوله هناك، والتي تتزامن مع إنشاء المدينة الحديثة. فبعد فترة وجيزة من تأسيس الحكم الاستعماري الإنجليزي-المصري في عام 1898، بدأت حكومة الحكم الثنائي في استكشاف سياسة “الاستعمار” (توطين الجنود المتقاعدين في مستعمرات زراعية)، في محاولة لتقاعد بعض الجنود القدامى من كلا الجيشين الإنجليزي-المصري والوطني. تم اختيار هؤلاء من “الكتائب السوداء”، التي كانت صفوفها تتكون من العبيد المحررين الذين اعتنقوا الإسلام. كانت “مكوار”، وهي قرية صغيرة على النيل الأزرق، واحدة من أقدم هذه المستعمرات. وبعد بضع سنوات، تم اختيار هذه المنطقة كموقع لسد رئيسي، وقد اجتذب بناؤه عمالًا من جميع أنحاء البلاد. وبحلول عام 1930، عندما تم افتتاح السد رسميًا وسط احتفالات كبيرة، تم تغيير اسم القرية، التي أصبحت الآن مدينة مزدهرة، إلى سنار، والذي اعتُبر اسمًا أكثر وجاهة.

من بين المُعالين المرافقين للجنود السابقين المستعمرين إلى مكوار في أوائل القرن العشرين كانت امرأة شابة تدعى زينب. كانت قد وُلدت في السودان، ونشأت في صعيد مصر، وجاءت جنوبًا مع زوجها الجندي في عام 1898 أثناء غزو السودان. على الرغم من أن أحفادها ادعوا فيما بعد أنها عرفت الزار من مصر، “من القصور”، إلا أنها لم تبدأ في تولي زمام تنظيم طقوس الزار إلا بعد أن عاشت في مكوار، وتطلقت من زوجها الأول، وتزوجت من رجل ثانٍ. كان زوجها الثاني، من جنوب السودان، قائدًا في زار الطمبورة ولا يزال يُذكر بالقوى الهائلة التي كان يتمتع بها. ظهرت قوى زينب الخاصة في الزار عندما حاول علاج مرضها، ليس كزار طمبورة، بل كزار بورعي. يدعي المريدون أن الكثير مما لا يزال موجودًا في زار سنار مستمد مما جلبته زينب من مصر، مستذكرين أوقات الترف في حريم الباشاوات المهمين، وكذلك حياة الجنود الأفارقة الفقراء، ودقة الضباط الاستعماريين، وعظمة رجال الدين اليونانيين، وأناقة المحظيات الحبشيات. ويبدو أن المريدين والقادة على حد سواء عازمون على الحفاظ على هذا السجل.

شهد أواخر القرن التاسع عشر في مصر تواصلًا ثقافيًا ودينيًا كبيرًا. فمنذ عهد محمد علي (1805-1848)، انعكس تنوع العالم العثماني الأوسع في هذا الجزء من شمال إفريقيا، وازداد هذا الأمر حدة مع عمليات التحديث والتوسع التي أرسى دعائمها هو وخلفاؤه. وُجِد العديد من الأوروبيين وأبناء الشرق الأوسط والأفارقة من وسط إفريقيا والإثيوبيين في هذا الوقت. اختلط السياسيون والتجار الأثرياء والمثقفون، والحرفيون المتواضعون والجنود المتعاقدون، والفلاحون والبدو، والنساء الثريات والبغايا معًا في هذا العالم العالمي. شاركت مصر أيضًا في التنوع الديني للإمبراطورية العثمانية. فعلى الرغم من كونها إسلامية رسميًا، فقد تم إظهار التسامح مع الديانات الأخرى من “أهل الكتاب”. عمل المبشرون المسيحيون، الكاثوليك والبروتستانت، على جذب المتحولين؛ وقدم الكهنة الأرثوذكس اليونانيون والأقباط خدماتهم لأتباعهم؛ وكان التجار اليهود نشطين في المراكز الحضرية. في الوقت نفسه، جلب العبيد من إفريقيا الوسطى أفكارًا مختلفة حول الروحانية، تشاركها بشكل غير متساوٍ جميع الأسرى الذين تم جلبهم إلى أسواق الإسكندرية والقاهرة وأسوان. أُجبر الكثيرون، من قِبل آسريهم والسلطات التي سيواجهونها في شمال السودان ومصر، على اعتناق الدين الرسمي – الإسلام. ومع ذلك، كان تعليمهم في الإسلام محدودًا، حيث تعلموه في الغالب محليًا وتشكل بأفكار صوفية شعبية، كانت منتشرة على نطاق واسع في ذلك الوقت. كان هناك متسع كبير في ممارساتهم ومعتقداتهم الجديدة لاستمرار الأفكار القديمة وازدهارها.

بدرجة أقل، احتك هؤلاء العبيد السابقون المجندون في الجيش المصري بالمسيحية. بالنسبة للبعض، كان هذا في شخصيات قادة كتائبهم. ففي عام 1882، مع انهيار السلطة العثمانية في مصر، احتل البريطانيون البلاد، وأقاموا محمية. قاموا بحل الجيش التركي المصري القديم وأنشأوا قوة جديدة تحت قيادة ضباط بريطانيين. كان ثلث الجيش الجديد يتكون مما يسمى بـ “الكتائب السوداء”، المكونة من العبيد السابقين، خاصة من الشلك والدينكا والأورومو (“الجالا” (Galla)، وهو اسم قديم لشعب الأورومو)، الذين كان يُنظر إليهم على أنهم محاربون أشداء (محمد 1980، 16). ارتبط بالكتائب معالوهم – أي زوجاتهم وأطفالهم وكبار السن في أسرهم، الذين قد يرافقون جنودهم في المعركة (جونسون (Johnson) 1988). على الرغم من أن هؤلاء المعالين لم يتم تحريرهم ولم يكن من المتوقع أن يتحولوا دينيًا، إلا أن الأفكار والخبرات من طريقتهم الجديدة في الحياة اختلطت بسهولة مع فهمهم الديني السابق.

جاء بعض العبيد في الواقع من مناطق مسيحية. أبرزهم أولئك القادمون من إثيوبيا، من مناطق الأورومو أو الحبشة، حيث نشأوا مع الكنيسة القبطية. كانت النساء على وجه الخصوص مشهورات بجمالهن، وأصبح الكثير منهن محظيات، وأحيانًا زوجات، في مصر والسودان، مما جذب الكثير من الإعجاب والاهتمام في حريم الرجال الأثرياء وأصبحن مؤثرات في مجتمعاتهن (كلونتسينغر (Klunzinger) 1878، 37-38).

باختصار، تم جلب أعداد كبيرة من الأفارقة الأسرى في أواخر العصر العثماني في مصر والسودان إلى حالة من التواصل مع دين أو أكثر من الأديان التوحيدية، وفي بعض الحالات، إلى اعتناقها رسميًا. مدى إخلاصهم في قبولهم ليس شيئًا مسجلاً في كتب التاريخ. بدلًا من ذلك، فإن طقوس الزار، وكيف تعكس تلك الأديان، هي التي تلقي الضوء على كيفية استيعابها وتخبرنا شيئًا عن الذاكرة واستمرارية المعتقدات القديمة.

دليل الزار المعاصر

يستمر سياق مصر في القرن التاسع عشر في كونه ذا أهمية كبيرة في الزار السوداني. أولًا وقبل كل شيء، هناك تصنيف أرواح الزار، المصنفة (وفقًا لنظريات المعرفة المحلية) إلى سبع “أمم”، جميعها من “الآخرين”. عندما يتم استدعاؤها للزيارة (أي لتلبُّس المريدين) في المناسبات الرسمية، يتم استدعاء الأرواح دائمًا بترتيب معين، وهي معرفة تعتبر من أصعب الدروس التي يجب على قادة الزار الجدد إتقانها (كينيون 2012، 115). علاوة على ذلك، يتم استدعاء الأرواح الفردية داخل كل مجموعة بالترتيب؛ ويُعتقد أن عدم اتباع هذا التسلسل بدقة، الذي قيل إن الجدة زينب جلبته إلى المدينة، لا يزال يؤثر على العلاقات البشرية مع الأرواح.

أول من يصل هم الدراويش، أرواح معلمي الصوفية والأولياء. وعندما يغادرون، يتبعهم الباشوات، أرواح النبلاء المصريين العثمانيين؛ بعدهم يأتي الخواجات الأوروبيون؛ ثم الحبش (الإثيوبيون)؛ ثم ناس عرب (البدو العرب)؛ وأخيرًا ناس زروق، أرواح المحاربين السود المتوحشين. تشمل هذه جميع المجموعات الرئيسية الموجودة في مصر والتي كان لأعضاء الكتائب السوداء ومعاليهم اتصال بها.

علاوة على ذلك، فهي مصنفة بوضوح. اليوم، المجموعات الإسلامية (الدراويش، الباشوات) هي الأكثر أهمية، بينما المجموعات المسيحية (الخواجات، الحبش، والزروق) أقل مكانة إلى حد ما. المجموعة الأخيرة من الأرواح التي تنزل في الاحتفالات الرسمية هي أرواح إناث من كل من هذه المجموعات الثقافية. وهن لا يعكسن ببساطة الأرواح الذكورية، بل يقدمن نظرة ثاقبة على أنواع النساء الموجودات في أواخر القرن التاسع عشر في مصر: الجدات، والزوجات، والمحظيات، والعبيد.

أرواح الباشا هي التي تثير بشكل أكثر انفتاحًا روح تلك الفترة. لا يزال يُنظر إلى الباشوات على أنهم أناس (أرواح) “كبار” أو “عظماء” وأيضًا “أناس من قَبِل” (أي من الماضي). في عام 1981، وصفت لي أُمّيّة (قائدة زار) فاطمة، إحدى كبار قائدات زار سنار، والتي تدربت مع الجدة زينب، “العُلبة” التي لا يزال يُزعم أنها أساس الزار في سنار: “العلبة الكبيرة الإسطنبولية”، التي جلبتها الجدة زينب من مصر (كينيون 2012، 91). كانت أولى الأرواح التي جاءت مع هذه “العلبة” هي روح الشيخ عبد القادر الجيلاني (من الدراويش)، وتبعها عن كثب عدة باشوات.

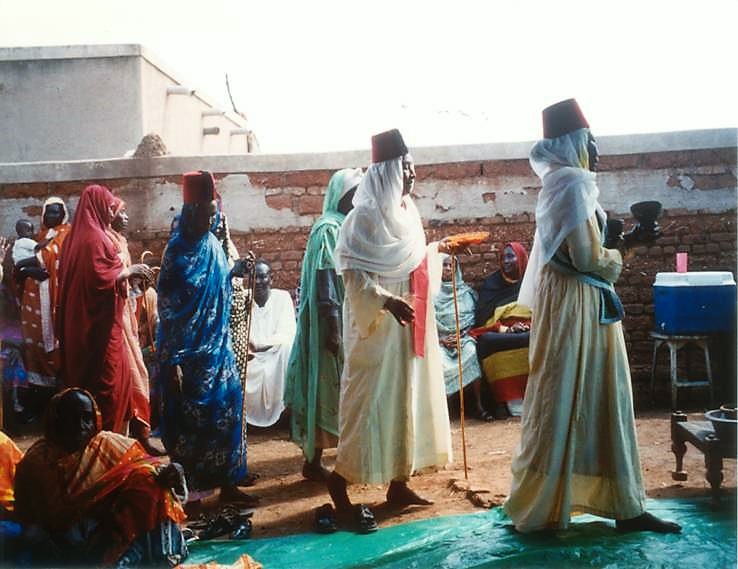

تتطلب أرواح الباشا من مضيفتها (الشخص الذي تتلبسه) ارتداء ظلال فاتحة أو ألوان الباستيل (الألوان الهادئة)، جلابية بيضاء، عاجية أو كريمية، مع طربوش أحمر. يحمل البعض عصي مشي، ويرتدي آخرون معاطف – وهي تفضيلات لباس تثير ذكرى الزي الرسمي للمسؤولين العثمانيين في القرن التاسع عشر. وبسبب غرورهم بمظهرهم، يطلب بعض الباشاوات مرآة، معجبين بصورتهم بشكل استعراضي. نادرًا ما يتحدثون (وإن فعلوا فبهمس) ولكنهم يتواصلون بشكل غير مباشر من خلال قائدة الزار. تضم المجموعة أفرادًا مسميين، مثل يريما باشا أو شلبي، ومسؤولين مجهولين: باشكاتب (الكاتب الرئيسي)، أو حكيم باشا (كبير الأطباء). يحمل البعض ألقابًا: يورا بك، شاريدو بك، حيث إن “بك” رتبة عسكرية عثمانية قديمة. يُشار إليهم بشكل جماعي باسم “الناس البيض”، أو “البحريات” (أهل النهر)، وهي أوصاف تعزز إحساسهم بالتفوق، على عكس “ناس زروق”، أي “الناس السود”، الأرواح الإفريقية من الجبال.

تُعتبر نساء الباشا، اللواتي يتلبسن مضيفات بشريات بشكل منفصل عن الأرواح الذكورية، أيضًا “أرواحًا قديمة/عظيمة”. يُنظر إليهن ببعض الخوف، فأصولهن غامضة، والاضطرابات التي يجلبنها شديدة، ومطالبهن شاقة.

إن أهمية أواخر القرن التاسع عشر واضحة أيضًا في الطريقة التي لا تزال بها طقوس الزار منظمة في مستويات متميزة من التعقيد، تُعرف بالعامية في سنار بـ “الجبنة” و”الكراسي” و”الكرامات”.

الجبنة (القهوة): هي الآن تجمع متكرر وغير رسمي يتم فيه استدعاء أرواح فردية شائعة بالقهوة والبخور لتقديم المشورة والترفيه للضيوف البشر. أصبح هذا النوع من الطقوس غير الرسمية شائعًا بشكل متزايد لأن تكلفة استضافة احتفال رسمي قد تجاوزت إمكانيات معظم مريدي الزار في السودان.

الكرسي: هي مناسبات لزيارة جميع الأرواح، وهي احتفالات شفاء يستضيفها مريد مريض بمرض الزار. يتطلب استضافة كرسي الكثير من الموارد، الاجتماعية والمادية على حد سواء، ولكن يُنظر إليه على أنه الطريقة الوحيدة المؤكدة لتخفيف اضطراب الزار الخطير. هدف الكرسي ليس طرد الروح بل تهدئتها وإقناعها بتقديم الدعم في المستقبل.

الكرامة: (جمع: كرامات) مرتبطة بالتقويم الإسلامي، وخاصة الصوفي، وتستضيفها قائدة كل مجموعة، بدعم من جميع أتباعها. أهم الاحتفالات هي تلك التي تقام خلال شهر رجب الإسلامي، قبل شهرين من رمضان، شهر الصيام، عندما يقال إن أرواح الزار “مربوطة” وغير نشطة. رجب هو الوقت الذي يتم فيه الاحتفال بالروابط البشرية مع الأرواح وتجديدها.

ما يكشفه هذا الدليل عن التواصل الديني والثقافي

وفقًا للسجلات الاستعمارية في القرن التاسع عشر، كان التواصل الديني في السودان وصعيد مصر يهيمن عليه الديانتان التوحيديتان، المسيحية والإسلام. أولئك العبيد من إفريقيا الوسطى الذين جلبوا أفكارًا جديدة حول الروحانية وطقوس التلبُّس كانوا خاضعين ظاهريًا للسلطات الاستعمارية، العثمانية والبريطانية، الإسلامية والمسيحية. كان التحول الديني إلى الإسلام شرطًا أساسيًا لأولئك المجندين في الجيش المصري، مما أدى بدوره إلى حريتهم الاسمية.

كان التعبير الرئيسي عن الإسلام في صعيد مصر في هذا الوقت صوفيًا. كانت الطرق الصوفية القديمة، غير المنظمة، ولا سيما القادرية والأحمدية (البدوية)، هي التي جذبت المتحولين الجدد من الكتائب السوداء. القادرية، الأكثر انفتاحًا من الطرق الأخرى تجاه الأشخاص من أصل عبد، لا تزال الطريقة الأكثر شعبية وانتشارًا في العالم الإسلامي.

إن تأثير هذه الطرق في تشكيل طقوس ومعتقدات الزار الحديثة ملحوظ. ربما يكون الأكثر وضوحًا هو الأولوية الممنوحة لروح الشيخ عبد القادر الجيلاني في جميع احتفالات الزار الرسمية. لقد لاحظنا بالفعل كيف يرتبط تقويم الزار بالتقويم الصوفي بطرق مباشرة جدًا. لا يزال شهر الشكر السنوي، رجب، يُحتفل به في سنار من قِبل الطرق الصوفية ومجموعات الزار على حد سواء. اليوم السابع والعشرون من رجب، الذي تقول التقاليد إنه يوم الإسراء والمعراج، مهم بشكل خاص لكل من المريدين الصوفيين والزار.

هذا الاستيلاء على البنية من الطرق الصوفية لم يكن مجرد استعارة أو نسخ؛ بل تم تعديله في الزار، مما منحه شكلاً مميزًا. وهكذا، فإن رجب في الزار هو وقت العطاء للأرواح لتأكيد روابط القائدات معهم.

الذبيحة في الزار مميزة أيضًا. بناءً على الذبيحة الإسلامية ظاهريًا، يجب دعوة جزار ذكر مدرب لأداء الذبح الفعلي. ومع ذلك، فإن الذبيحة في الزار مميزة بطرق أخرى. أولًا، يتم اختيار نوع الحيوان المضحى به بعناية: الحمام أو الدجاج لاستشارة أولية، والأغنام لمعظم طقوس الشكر. في الليلة التي تسبق التضحية، يتم تزيين الحيوان وراعي الحفل بالحناء. في يوم الذبيحة، يتم إحضار الحيوان إلى الميدان، حيث يتم استدعاء الأرواح. أخيرًا، يقودان الحيوان إلى مكان الذبح الخاص، المِينقة، وهو مكان طقسي موجود في كل بيت زار. هناك، بينما يقطع الجزار حلق الحيوان، تلتقط القائدة الدم الأول وتدهنه على جباه أو معاصم المريدين.

الأمر اللافت أيضًا هو الطريقة التي تستولي بها مجموعات من الأرواح على رموز رئيسية معينة، جزئيًا كوسيلة لتأسيس الهوية، ثم يتم عكسها لتحدي الأعراف السائدة. يجب أن تكفي ثلاثة أمثلة:

الطربوش الأحمر: بين أرواح الباشوات، الإكسسوار المهيمن هو الطربوش الأحمر. ترتدي العديد من أرواح الباشا هذه القبعات بفخر كرمز لأهميتها؛ ومع ذلك، تصرف آخرون، خاصة في الماضي، كما لو أن الطربوش الأحمر يمنحهم رخصة للتصرف بشكل سيء. كما تستولي بعض الأرواح السوداء المتدنية على الطرابيش، وترتديها بزاوية مرحة، ساخرة من السلطة ذاتها التي يجب أن تمنحها القبعة.

خلاخيل العبيد: ترتديها الأرواح الأنثوية الشابة المتدنية، خاصة الحبشيات. ظاهريًا رمز للعبودية، يصبح المعنى غامضًا حيث تتبختر الأرواح التي ترتدي الخلاخيل بفخر حول الميدان.

الكحول: يظل الكحول رمزًا مهيمنًا للأرواح المسيحية. كانت أرواح الخواجات تتطلب تقليديًا تقديم الويسكي أو البراندي أو البيرة في وجبتها الطقسية، المِيسة. منذ إدخال الشريعة في عام 1983، لم تعد المشروبات الكحولية الأجنبية متوفرة بسهولة، وهو ما يفسر (للمريدين) سبب ندرة قدوم أرواح الخواجات الآن. وعندما يأتي أحدهم، فمن المرجح جدًا أن يبدو في حالة سكر، مما يسبب ضحكًا كبيرًا بين المتفرجين.

التغيرات في طقوس الزار والمواقف المتغيرة تجاه “الآخَر”

شهد القرن العشرون العديد من التحولات في المشهد الديني والسياسي في السودان. بعد الاستقلال في عام 1956، واندلاع الحرب الأهلية، ثم إدخال الشريعة في عام 1983، ثم انقلاب عام 1989 الذي أعلن السودان دولة إسلامية، وقع الزار في خضم التوتر حيث تم اضطهاد قادته وحظر نشاطه الطقسي مؤقتًا.

بحلول عام 2000، كان الزار يمارس مرة أخرى في سنار، وإن كان بحذر. كان هذا هو الوقت الذي بدأت فيه أرواح الدراويش تتلبس النساء بأعداد متزايدة – جزئيًا، بلا شك، بسبب زيادة التدين. ومع ذلك، في طقوس الزار، كان من المرجح جدًا أن يتم التعامل مع هذه الأرواح بسخرية وتسلية.

تبدو هذه التحولات في مجمع الأرواح موازية لدور السودان المتغير في العالم. اليوم، لم تعد بعض الأرواح الفردية تظهر، بينما تأتي أرواح (ورموز) جديدة بانتظام. مصطلح الخواجات، على سبيل المثال، الذي كان يشير في المقام الأول إلى المستعمرين، نادرًا ما يظهر الآن في الزار. بدلًا من ذلك، تهيمن اليوم مجموعتان فرعيتان جديدتان من الأرواح على أمة الخواجا: الصينيون (ناس الصين) والهنود. تعكس هذه التطورات كلاً من الواقع السياسي المتغير وتأثير التلفزيون.

تقلبت أرواح الباشا أكثر. في الماضي، كان بعضهم كريهًا وغير متوقع. اليوم يبدو أن هذا التقلب قد نُسي. الباشاوات، مسلمون صالحون جميعًا، يُرون بشكل خاص في احتفالات الزار الرسمية، ويعززون السلوك الصحيح ويحصلون على الاحترام والإجلال.

ومع ذلك، فإن المثال الأكثر دراماتيكية للتغيير يظهر في الأدوار المتغيرة للأرواح الخدم الثلاثة: بشير ولولية وداشولاي. في نصف القرن الماضي، أصبحوا يهيمنون على الأنشطة اليومية للزار. يوصفون بأنهم إخوة غير أشقاء، يتشاركون أمًا إثيوبية، وكخدم أو حتى عبيد لأرواح الزار الأخرى.

بشير وداشولاي يرتديان جلابية، بشير حمراء وداشولاي سوداء، مع صليب أبيض زاهٍ على الصدر. كلاهما أرواح مسيحية ويتوقعان أن يُقدم لهما الكحول.

لولية ترتدي مضيفاتها ملابس جميلة وحسية، وإكسسوارات ملونة لأنها معروفة بحبها للأشياء الجميلة والرقص.

إن ظهورهم ومكانتهم، كخدم غير مسلمين، هو إهانة لهيكل السلطة القائم والأرثوذكسية الدينية الموجودة في السودان اليوم. ومع ذلك، داخل الزار، هذا هو المكان الذي تكمن فيه السلطة. ربما تفسر شعبيتهم لدى عامة الناس مرونة وأهمية الزار في وقت كان من الممكن أن يختفي فيه بسهولة.

لماذا يستمر القرن التاسع عشر في كونه نموذجًا قويًا للتعبير عن الأفكار حول عالم الأرواح؟ إن الانقطاعات الجسدية عن الوطن، وصدمات الاستعباد، التي تعززها الضغوط اللاحقة لإعادة تشكيل الهوية الفردية – مثل هذه الأحداث تقطع شوطًا طويلاً في الإجابة على هذا السؤال. قدمت المساحات الطقسية للزار لحظات وجيزة من الحرية لتذكر الماضي ومعالجة الحاضر. وهذا يمكّن ذكريات أخرى، ومعتقدات أخرى، وتفسيرات أخرى من الاستمرار، وفي الوقت المناسب، من الازدهار.

ما يقترحه “سجل” الزار هو أن النقل الديني كان أبعد ما يكون عن البساطة. العبيد الذين قبلوا التجنيد في الجيش الاستعماري قبلوا أيضًا شرط أن يصبحوا مسلمين. يوضح سجل الزار أن هذا التحول كان غالبًا سطحيًا في أحسن الأحوال وكان متوافقًا مع المعتقدات والممارسات القديمة. لقد كانت النساء هن اللواتي شعرن بضغط أقل للتوافق؛ وهن اللواتي أصبحن مهيمنات في ممارسة الزار في السودان بحلول القرن الحادي والعشرين.

إذًا، ماذا يمكننا أن نتعلم عن الذاكرة من الزار؟ هنا أيضًا، السجل أبعد ما يكون عن الوضوح. الذكريات القديمة لها طريقة في الظهور بعد فترة طويلة من الاعتقاد بأنها ضاعت. أرواح الباشوات، بشير، داشولاي، لولية، جميعهم يخاطبون الأجيال الجديدة بطرق يمكن أن تبدو معاصرة وذات صلة. ومع ذلك، فإن شخصياتهم الدرامية، على الرغم من أنها متجذرة في القرن التاسع عشر، تسمح بقراءات مختلفة، وتتركها مفتوحة لظهور نسخ بديلة لاحقًا. ترتبط الأرواح في زار سنار بقوة بفترة تكوينية في انتشار الزار، عندما كان من الممكن تفسير المعرفة الروحية للإسلام والمسيحية من قِبل غير المؤمنين والغرباء على حد سواء، في مساحة طقسية تم فيها تعليق الأعراف السياسية والاجتماعية، على الأقل مؤقتًا.

هذه النظرة ليست جديدة. فقبل خمسة وعشرين عامًا، كان فريتز كريمر يقدم ملاحظات مماثلة حول الممارسات الدينية الإفريقية. ما هو لافت للنظر هو كيف أن التحولات الدينية الدرامية الأخيرة لم تؤكد سوى رؤيته.

المصدر:

Memory and Alterity in Zar Religious Contact and Change in the Sudan

Susan M Kenyon Butler University, United States

اترك تعليقاً